L’ultimo testimone della stagione dei negusiant da vin. Si dividevano le aree di vendita con il patto delle cartoline

Sono sette le denominazioni d’origine che fanno specifico riferimento al nome di Asti, ma oggi si fatica a identificare il “carattere” della città con quello del vino. Poche le enoteche, finito il tempo delle osterie, nessun locale permanente istituzionale di degustazione e conoscenza, nessuna azienda produttrice nel centro urbano o nell’immediato circondario. Eppure per un secolo e mezzo, forse anche più, Asti è stata a tutti gli effetti “città del vino” con un numero altissimo di osterie, bottiglierie, negozi di materiale enologico, commercianti, mediatori, cantine, aziende spumantiere e dei vermouth ed uno straordinario e significativo mercato delle uve.

La decadenza, figlia della singolare evoluzione-involuzione socioeconomica della città che si era prefigurata un futuro industriale soprattutto legato all’indotto automobilistico, si annuncò con alcuni chiari segnali già alla fine degli anni ’60.

In quel periodo è da registrare una crescita del ruolo delle Cantine cooperative e l’avvio del sistema normativo delle Doc che risale al 1963.

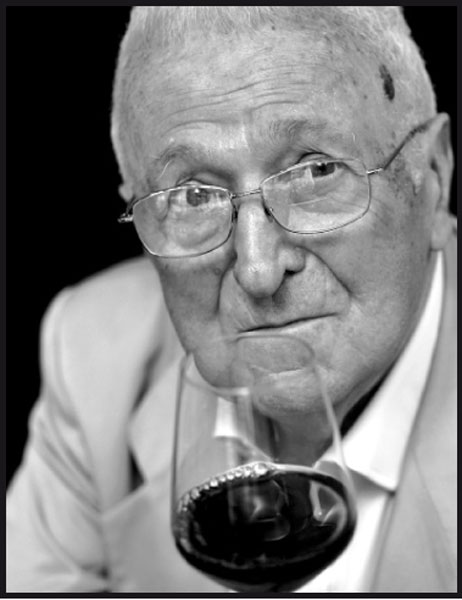

Ugo Ravizza, esempio tipico di negusiant da vin, è uno dei pochi testimoni rimasti di quella straordinaria stagione enologica di Asti, ha accettato di confessarsi ad Astigiani.

Dalla “bella vita” nelle balere monferrine del primo dopoguerra dove suonava la tromba al mestiere del negoziante da vino dei primi anni ’50. Un percorso irregolare.

Cosa c’era di regolare in quegli anni? Ben poco. Ero poco più di un ragazzo e, dopo le medie, già lavoravo alla Way-Assauto. Poi la guerra, gli ultimi due anni, hanno cambiato tutto. C’era, soprattutto nei giovani, una gran voglia di vivere e io scoprii che si poteva vivere bene anche divertendosi. Tutto però ha il suo tempo e quando mi sono sposato ho capito che i tempi della “bella vita” erano definitivamente finiti. Mio padre aveva tenuto per tanto tempo il Bar Concordia di via Cavour ed una certa pratica di bevande già ce l’avevo. Così prima ho preso la bottiglieria di via Verdi e poi, quando ho saputo che i Bossi non avevano intenzione di continuare l’attività di vinificatori e commercianti di vino, ho rilevato – era il 1950 – la loro azienda e sono diventato uno dei tanti negusiant da vin di questa città.

Aveva qualche esperienza di “oste”, ma poca da vinificatore.

Beh, i Bossi mi avevano passato non solo la cantina, ma anche il loro mercato ed i cantinieri: allora era abbastanza semplice procurarsi manodopera di buona qualità. All’epoca ogni negoziante aveva una sua area di vendita riservata. C’era un patto non scritto per cui nessuno invadeva le zone altrui. I Bossi vendevano quasi tutto il loro vino nel Cremasco e nel Cremonese ed io ho mantenuto quelle zone allargandole poi nel tempo a qualche piccola area del Milanese e del Genovese, ma sempre rispettando i patti con gli altri commercianti. Se devo essere sincero era un vero “mestè da sgnur” perché il mercato era consolidato.

Spieghi meglio il concetto del “mestè da sgnur”.

A settembre si compravano le uve, anche 1000 quintali, direttamente da viticoltori che ci servivano da anni, ma anche da mediatori che cercavano le partite in tutto il Monferrato e in altre zone del Piemonte. Quindi si vinificava nelle cantine di proprietà. Finita la fase critica della fermentazione, il vino stava a riposare nelle botti per quasi tutto l’inverno. Si avviava a questo punto il “sistema delle cartoline”: spedivamo a tutti i nostri clienti una cartolina postale in cui, dopo una breve relazione sull’andamento dell’annata e sulla disponibilità del vino, si avvertiva che un nostro rappresentante li avrebbe visitati per fissare prezzi e ordinativi. A gennaio i rappresentanti facevano il loro giro e raccoglievano gli ordini. A questo punto non restava che aspettare il mese di marzo, iniziare a fare le consegne e incassare. Poi fino alla nuova vendemmia più niente. Ecco cosa intendevo per “mestè da sgnur”, un mestiere da signori.

Com’era all’epoca il rapporto tra la città di Asti e il vino?

Del tutto diverso, la gente beveva, un po’ per gusto e un po’ per necessità e abitudine. Il vino era davvero un alimento e una riserva di energia per chi faceva i lavori più faticosi. I contadini viticoltori assai raramente vinificavano, se non il vino per le loro necessità di famiglia. La maggior parte coltivava le vigne per poi vendere le uve e incassare denaro fresco. Il tutto avveniva negli affollatissimi mercati dei mercoledì di settembre e ottobre che riempivano di carri e bigonce l’attuale Campo del Palio e prima ancora anche piazza Alfieri. In quegli anni almeno il sessanta per cento degli astigiani si comprava un “arbiòt” o un “sebèr” 1 di uva e si faceva il vino in casa, i ristoranti e le trattorie vinificavano anche loro in proprio, ma la gran parte del prodotto veniva comperato da noi, negozianti di vino – all’epoca nella sola Asti ce n’erano dodici o tredici 2 – che lo vendevamo fuori Asti, in Lombardia, Liguria e nel resto del Piemonte. Era un commercio che raramente conosceva l’uso delle bottiglie – classico era il caso in cui se si regalava una bottiglia di vino ad un amico, gli si ricordava di restituire obbligatoriamente il vuoto: “a’m racumand ‘ra buta” . Il vino sfuso si trasportava tutto in fusti di legno, nelle loro più diverse capacità, in genere calcolate in brente 3. Non per niente ad Asti prosperavano i bottai come i Bosia ed i Conone.

Oggi far vino per venderlo, richiede molta tecnologia ed impianti d’avanguardia. Voi facevate tutto in una cantina nemmeno troppo grande.

Il consumo medio è diminuito drasticamente così come è invece aumentata la richiesta di qualità. Allora il consumo avveniva esclusivamente nell’anno e poche partite andavano all’invecchiamento in bottiglia. Le cantine però non erano poi così piccole. La mia, per esempio, poteva contenere agevolmente una ventina di “vaseli” di legno, le botti di grandi dimensioni in cui maturava e si conservava il vino. Di tecnologia, in effetti, non si faceva grande uso, un po’ perché certe pratiche ci erano quasi del tutto sconosciute e un po’ perché si vinificava quasi esclusivamente “rosso” che non sembrava aver bisogno di complicati trattamenti, nella convinzione che bastassero botti pulite – si usava lo zolfo per disinfettarle – uve sane, mature e asciutte per risolvere quasi tutti i problemi. Acquistavamo le uve, le pigiavamo, le lasciavano sotto il “cappello” per otto o dieci giorni, talvolta anche un po’ di più, e come unico “conservante” si usava il bisolfito (di sodio n.d.r.). Separato il vino dalla vinaccia (che, appunto formava il “cappello”), lo si lasciava poi riposare nelle botti per qualche tempo. Solo i vini dolci avevano bisogno di stare al freddo per evitare che rifermentassero, ma si trattava di quantità comunque contenute e sui moscati erano specializzati i canellesi. Asti era famosa al tempo per la barbera che, prima delle Doc e dei disciplinari vari, veniva definita, a seconda del grado e della qualità, Classico o Superiore. Certo, avevamo in cantina anche Freisa, Moscato, uvaggi vari, ma soprattutto era la barbera.

E il grignolino?

Il grignolino era un vino non facile anche allora, apprezzato solo da una minoranza di consumatori. In certe zone della Lombardia non sapevano nemmeno che esistesse. Per quel che mi riguarda ebbe un momento particolarmente favorevole quando lanciai il Bardolino preso nella zona del Lago di Garda. Piaceva ai clienti perché era un po’ più leggero. E fu proprio il buon risultato del Bardolino a favorire una ripresa di interesse per il nostro Grignolino.

Quelli erano gli anni Cinquanta. Le cose stavano però per cambiare e anche in modo piuttosto importante.

A partire da metà degli anni ’50 le botti furono progressivamente sostituite dalle damigiane: può sembrare cosa di poco conto, ma invece fu una piccola rivoluzione. Intanto c’erano avvenimenti più importanti che contribuivano a cambiare lo scenario del mondo del vino: l’avvento delle Cantine sociali con quel delirante caso dell’Asti Nord che vide i contadini traditi dai loro amministratori, l’entrata in vigore della legge sulle Doc con tutti i relativi regolamenti e i disciplinari. Si trattava di adeguarsi e per una quindicina d’anni ci sono riuscito abbastanza bene, ma poi ho dovuto arrendermi. Non era più il tempo dei “negusiant”, sparito il mercato delle uve, il mondo era cambiato e non c’era più posto per chi aveva lavorato come me e tutti i miei colleghi. Nel 1983 ho chiuso la cantina di via Morelli e sono andato a lavorare dai Bava a Cocconato, che si stavano rivelando come una delle aziende emergenti nel mondo del vino piemontese e italiano. La giusta collocazione per poter continuare ad occuparmi di vino ancora per diversi anni e, cosa abbastanza curiosa, anche di alcuni storici clienti che avevo “coltivato” nel tempo in Lombardia.

Bilancio di quegli anni?

Sono stati anni belli che a raccontarli oggi sembra di parlare dei sogni di un anziano pensionato ed invece è stato tutto vero. E se devo essere sincero, posso dirmi soddisfatto di averli vissuti. Era un altro mondo, ma era pur sempre il mio mondo.

- L’Arbiòt (diminutivo di arbi) è una piccola bigoncia, mentre il sebèr è un mastello di medie – grandi dimensioni.

- Secondo la testimonianza di Ugo Ravizza i “negozianti da vino” astigiani erano negli anni ’50 i seguenti: Pistone, Paolo Zingari, Angelo Zingari, Attilio Bosia, Gabriele e Lorenzo Bosia, Visconti, Nebbia, Bartoletti, Bossi (poi Ravizza), Gerbi, Garavelli, Scaiola, Poncini, Fassio.

- Brenta è una misura piemontese di capacità che anticamente era equivalente a 36 pinte (poco più di 49 litri) e vale invece oggi 50 litri.