Argini e casse di espansione, non tutto è stato fatto

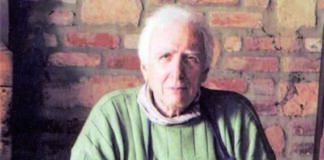

Giancarlo Trafano lo ispeziona tutti i giorni. Inforca la bici, scende lungo gli argini, s’inoltra per stradine e sentieri. Filma e fotografa. A casa, poi, annota e cataloga. Lo fa da sempre. Da giovane ci faceva il bagno, come tanti d’estate. Con le mani a cucchiaio mostra come beveva quell’acqua che adesso scorre quasi dappertutto marrone o

grigiastra, mai limpida.

Giancarlo ha il Tanaro dentro, una questione vitale. E si tormenta, da qualche tempo, per via della centralina idroelettrica che, in tempi di incentivi alle energie pulite, cresce proprio sotto il ponte della ferrovia, a due passi da corso Savona.

Ha ripreso tutto, il cantiere di scavo, lo sbarramento, i piloni. E anche quando le

piogge insistenti ingrossarono il fiume al punto da travolgere e spazzare le opere ormai cominciate era lì con la sua videocamera, incurante dell’umidità che aggravava gli acciacchi… «Dieci anni di tira e molla – s’era lamentato – e poi fanno partire i lavori in autunno, nel periodo più rischioso. Han detto che quando sarà pronta darà energia elettrica per otto milioni di kilowattora, a tremila famiglie. Si vedrà, si vedrà».

Trafano conosce geografia e storia della sua terra e dall’alluvione del ‘94 ha bene

a mente, e ne conserva i documenti, i disegni degli argini, ciò che si è promesso

e solo in parte fatto per restituire al fiume i suoi spazi e mettere più al sicuro gli astigiani. «Le casse di espansione – incalza chi lo interroga – sono rimaste a metà. Dovevano farne quattro, per lasciar sfogare e disperdere le piene. Ce ne sono a malapena un paio. In compenso, ogni tanto, per tacitare i malumori, fanno qualche pulizia straordinaria, portano via gli isoloni, tagliano alberi e arbusti.

Non una manutenzione costante, puntuale. O spazzano via tutto, o niente. Senza

criterio; lo sanno che i detriti torneranno ad ammucchiarsi e che scavare farà solo

scendere più veloce l’acqua che arriverà più giù come una palla di cannone».

La sa lunga, in proposito, anche Luciano Montanella, ex consigliere provinciale, pensionato Enel, una vita tra sfide a pesca (magari ributtando poi in acqua i pesci; è stato tra i primi anche a mobilitarsi contro il divieto della “pesca alla volata”, specialità astesana), anima del Comitato di abitanti che marca stretto amministratori e dirigenti del Comune: «Già – precisa – perché qui andiamo a bagno per poco, fango e liquami invadono garage e cantine».

Batte tutti i tavoli di contrattazione, s’infila negli uffici tecnici, raccoglie in voluminosi

faldoni i faticosi e stressanti processi autorizzativi per i più disparati interventi dentro o intorno al fiume. L’ha fatto anche per l’impianto idroelettrico, anno dopo anno, mai sfiancato da rinvii o porte bruscamente chiuse. Pronto a esposti, querele: «Adesso valuteremo il rischio che potrà eventualmente derivare nel caso di cattivo funzionamento della struttura. E metteremo le mani avanti».

Gente tosta quella del borgo Tanaro, un tempo feudo rosso (lo chiamavano il “Cremlino”), con un presidio socialdemocratico rappresentato da Giuseppe Salla detto “Puciu”, consigliere e assessore del Psdi in varie giunte. Si occupò soprattutto di assistenza e servizi sociali.

Negli anni ’40 c’era la spiaggia attrezzata con sdraio e tukul

Oggi il sindaco i Tanarini ce l’hanno in casa: Maurizio Rasero è stato consigliere, assessore, rettore del Palio per il borgo 3T. Conosce benissimo il quartiere e la

sua gente che lo ha votato in massa. Ma qual è il rapporto, il legame tra gli astigiani e il Tanaro?

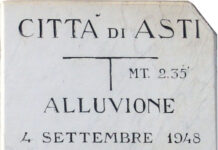

Ci si ferma sul ponte, a scrutarne preoccupati le piene dopo i giorni di pioggia o se ne riscoprono i ghiaioni quando le lunghe siccità lo riducono a poca cosa e lo si potrebbe quasi attraversare a piedi. Tutti ricordano quando le sue acque infuriate uscirono e arrivarono a lambire le gradinate di piazza del Palio, trasformata in un lago di fango. Era il 1994 e quest’anno saranno 25 gli anni passati da quel novembre di devastazione e dolore. La Protezione civile, che ciclicamente invita i cittadini a informarsi su come

convivere rispettosamente con l’imprevedibilità del Tanaro come del Borbore, vede in realtà poche persone interessarsi davvero: i più sono incuriositi dalle esibizioni delle unità cinofile di soccorso, dalla vista dei mezzi esposti per gli interventi. Solo alcuni chiedono di saperne di più, di conoscere come prevenire e gestire una situazione di

allarme.

Provate a domandare in giro; i ragazzi, soprattutto, vi diranno che no, loro non ce l’hanno un rapporto vero col fiume. Mica come gli anziani che a Tanaro ci passavano magari le estati: spiaggia, famiglie intere, barche, pesca, tuffi, giochi. Kitty Fasolis, già maestra d’asilo, conserva un filmato di quando, piccola piccola, in braccio a mamma scendeva in acqua. Allegria, schiamazzi, i barcaioli con le pertiche, i pantaloni corti e le canottiere, i picnic all’ombra di salici e pioppi e il gorgogliare del fiume sorvolato da aironi cinerini e bianchi, il raro airone rosso, la garzetta, il tarabuso e il tarabusino,

le folaghe, le gallinelle d’acqua, il martin pescatore, il falco di palude… E, immancabili, i pescatori, a gruppi o solitari, con le reti a bilanciere e le canne ben strette o piantate nel terreno e lo sguardo perso a inseguire chissà quali fantasie in attesa che abboccassero cavedani, carpe o anche solo alborelle.

Negli Anni ‘40 c’era chi s’era inventata una suggestione sudamericana, un banco di sabbia attrezzato di tukul, per ore spensierate tra mangiate, bevute, schitarrate, balli, burle, rincorse a chi la sparava più grossa. Era il tempo del “Gener” il baracchino attrezzato come i bagni in Riviera che ha ispirato poi Piero Fassi e la moglie Pina a far nascere il loro “Gener Neuv”, ristorante per decenni simbolo della cucina astigiana. L’alluvione lo sommerse di fango ma Piero, grazie alla solidarietà di tanti, colleghi compresi, riuscì a riaprirlo dopo poche settimane.

Davanti alla porta d’ingresso lasciò il segno di dove era arrivata l’acqua e volle mantenere la grande foto in bianco e nero delle lavandaie nel fiume. Da qualche anno anche il “Gener Neuv” lungo il Tanaro non c’è più e pure “Il Moro” ha cambiato

target.

Negli primi anni Duemila la rassegna Tacà Tani

Gli astigiani a Tanaro ci vanno una volta l’anno per il lunedì dei fuochi di San Secondo. Negli Anni ‘80 si sono alternate iniziative anche pubbliche con spettacoli teatrali, concerti, ripristino di lidi per l’estate… Con l’assessore Passarino, della giunta Voglino,

primi anni del Duemila, si organizzò anche la rassegna “Tacà Tani”: musica, incontri, relax. C’erano stati progetti per creare tra il ponte di corso Savona e quello della ferrovia uno specchio d’acqua che consentisse anche gare di canottaggio. C’era

pure la sede del Canoa Club. Poi come spesso succede, dopo qualche stagione anche idee sulla carta buone e fattibili, vengono abbandonate.

Ma allora, fino a prima dell’ultima guerra, al fiume si andava d’abitudine. I lavatoi si affollavano di lavandere per mestiere e massaie cariche di panni e alcuni, come a Isola, erano fabbricati in mattoni con scalinate sino a riva. Le donne ci andavano con qualunque tempo e d’inverno si scaldavano con delle stufette a legna.

Negli Anni Trenta era attiva la draga che Luigi Fava aveva preso da un certo Pirlo di Moncalieri: ricavava sabbia e ghiaia nei pressi del ponte di corso Savona. È rimasto lo scheletro in cemento della grande struttura che si potrebbe adibire ad altro piuttosto

che lasciarla erodere dal tempo.

E c’erano consorzi irrigui che, creando bealere, vendevano l’acqua per i campi, la stessa acqua che faceva girare le macine dei mulini, dissetava gli orti pregiati nella piana della Motta con le serre prima coperte dai telai di vetro (le cucce) poi col nylon.

Al Ristorante Margherita si mangiavano i pesciolini i fritti

Territorio di qualità che marchiava produzioni speciali a cominciare dal peperone quadrato d’Asti, che a Motta celebrano ancora con una fiera estiva, nonostante sotto le serre la sua produzione sia ridotta a poca cosa. Uno spaccato di passato che sembra

un’altra epoca.

Come dai racconti di prima mano che all’indomani dell’alluvione devastante e tragica del ‘94, Laura Calosso e Laura Nosenzo hanno raccolto in un libro per l’editrice Piazza. Con un sottotitolo significativo, Il fiume amico-nemico, e Paolo Conte che, nella prefazione, riandava alle cene sul Tanaro col nonno, arrivati trainati sul biroccio da una dolce cavalla nera: «Scendevamo da Viatosto nella città affondata nel caldo… su corso Savona la cavalla dava immancabilmente il suo spettacolo personale, affrontando il

percorso in velocità con un trotto speciale, tutto impegnato a centrare con gli zoccoli,

con rara precisione, i grandi riquadri che asfaltavano lo stradone…». E poi: «Arrivati tra gli alberi della Riva, il piccolo e formidabile ristorante Margherita offriva subito le sue meraviglie. Per prima cosa delle teglie bollenti di pesciolini infarinati, croccanti, appena pescati. Poi arrivavano anguilla del Tanaro vuoi carpionata, vuoi al verde o alla livornese, carpe, tinche, piatti alla cacciatora, vini […] Là si stava come in un’oasi, con il fiume vicino».

Atmosfere ovattate in ricordi di voci e suoni confusi, mentre la nostalgia pervade.

Oggi che il biroccio è un pezzo da museo, a Tanaro si passeggia, si corre, si pedala.

E son molti, anche giovani, a svagarsi lungo quei chilometri di piste ciclabili e sentieri disegnati e allungati col maturare della sensibilità verso il paesaggio da preservare. Ma resta pur sempre una piccola fetta di popolazione. Già, perché come notava Paolo Conte, gli astigiani rigidi e poco inclini alla comunicabilità, hanno in definitiva il fiume che li rispecchia: « …scorre ai confini, fuori mura, è una presenza un po’ lontana, non sempre vissuta da chi sta in centro […] Insomma, non come a Parigi o a Firenze, costruite a cavallo di un fiume, dove affacciandosi ai balconi o sporgendosi dai ponti si incrocia da sempre il movimento dell’acqua che arrivando da lontano “porta i pensieri della montagna e se ne va via trascinandosi le idee della pianura”…».

Sarà anche perché il Tanaro ad Asti ci è arrivato “catturato”, pare dopo una piena straordinaria, da un piccolo corso d’acqua dalle parti di Bra: lasciò il vecchio letto che attraversava tutta la pianura cuneese immettendosi quindi nel Po di Carignano, per deviare invece in direzione di Alessandria. I romani che ne popolarono le sponde (Pollenzo, Alba, Benevagienna, Asti appunto) usavano i suoi ciottoli per costruire le case, gli edifici pubblici, le opere di difesa, gli stessi ponti per attraversarlo.

Ci sono tuttora i resti, in talune zone, delle torri di avvistamento; nel Medioevo sorsero porti, servizi per traghettare, mulini. Anche Napoleone, nella sua campagna d’Italia, fece i conti con il Tanaro, come testimonia la stessa pace di Cherasco del 1796.

Durante la guerra i navet collegavano le due sponde

E il Tanaro nella seconda guerra mondiale è stato un fronte della Resistenza con i partigiani a Sud e i nazifascisti a Nord. Ne danno testimonianza cronache del tempo, storici, pagine d’autore, da Pavese a Fenoglio, a Davide Lajolo. C’erano posti di blocco

e controlli per passare da una zona all’altra. I più vecchi hanno ancora negli occhi i navat che a quel tempo permettevano a persone e animali di passare da una sponda all’altra del Tanaro, ad Alba, Pollenzo, Cherasco, la stessa Asti e in tutte quelle località

dove i ponti erano stati bombardati dagli aerei alleati o fatti saltare dai partigiani.

È che il fiume è vita, forza motrice. E in un mondo ancora senza gas, petrolio, elettricità (tanto meno eolico, solare, biometano) lo era ancora di più, tanto che le attività economiche si sviluppavano soprattutto lì intorno. Per questo gli statuti antichi dei Comuni abbondavano di norme a tutela delle prese d’acqua dei mulini terrestri, di divieti di gettare carcasse o scarti della lavorazione del cuoio nel letto del fiume, di deviare l’acqua verso la città perché era ben presente il problema delle piene, come dimostra un’altra norma che imponeva agli ufficiali comunali di ripulire l’alveo dal

legname accatastato sotto i piloni dei ponti.

E c’era chi della raccolta della legna portata dal fiume faceva un mestiere arduo e pericoloso, con catene, ganci per trascinare a riva i tronchi che una volta asciugati e spaccati sarebbero diventati legna da ardere. Non che pecchiamo oggi di norme. Anzi, dopo il ‘94 si è ridisegnata la mappa dei territori, si sono fissati paletti, si è finalmente pianificato. È la burocrazia semmai, complice l’accavallarsi di soggetti decisori, a ingarbugliare, rallentare, disperdere, scoraggiare. Sopralluoghi, riunioni, vertici, rimandi. Ed è poi sempre “troppo tardi”.

Duccio Ivo Platone, vice presidente regionale dei geologi, conferma: «Il Piemonte, dopo il ‘94, s’è dotato di Piani e strumenti all’avanguardia, ha segnato una svolta nella pianificazione, esempio per altre regioni. Resta il nodo dell’attuazione. Abbiamo capito le esigenze del fiume così come testimoniate dalle sue storiche migrazioni nella valle; adesso dobbiamo riparare agli errori di eccessiva urbanizzazione, mitigare…».

Alberto Bianchino, che fu sindaco di Asti proprio dal ‘94, visse drammaticamente il durante e il dopo la grande alluvione; con le ossessioni che lo portavano a ispezionare a qualunque acquazzone lo stato delle cose, correre a Roma a perorare aiuti, imparare tutto dell’idraulica dei corsi irrigui, progettare vasche di laminazione. Altri, dopo di lui, han condiviso le ansie in maniera più altalenante, a seconda degli eventi; fin quasi a lasciar scemare pure l’effettiva efficienza della macchina dell’emergenza

Adesso, al culmine di una complessa operazione di concerto, arrivano dalla Regione, competente per la parte demaniale, un milione di euro. Maurizio Rasero, il sindaco, ha subito rilanciato: via gli isoloni, via le piante che disturbano, pulizia radicale, arginature

rinsaldate. Ma qualcuno sa quanto materiale, davvero, vi sia da portare via? Perché è capitato che, proprio a causa della scarsità di detriti ritenuti interessanti, le ditte stesse abbiano dapprima disertato le gare di appalto e successivamente si siano ritirate. S’è

fatta una scaletta delle manutenzioni ordinarie e straordinarie?

Corpo delicato, quello del fiume vuole cura costante e, soprattutto, va tenuto d’occhio: senza imprigionarlo o limitarlo più di tanto perché, prima o poi, scappa dal suo corso, s’allarga impetuoso e tutto travolge e modifica. Ma non tutto è perduto per sempre. Ci sono segnali incoraggianti di riavvicinamento tra il fiume e le comunità costruite sulle sue sponde.

Pochi giorni fa 650 studenti hanno festeggiato la fine dell’anno scolastico sul Tanaro e più precisamente a Premes di Antignano d’Asti, nell’ampia Area naturale delle Rocche. Scuole dell’infanzia (di Antignano, Debenedetti, 25 Aprile e Corso Alba) e primarie (di Antignano, Baussano, Buonarroti, Salvo D’Acquisto, Gramsci, Pascoli, Bottego e Cagni) hanno incontrato una riserva “indiana” di amici, custodi, cultori e appassionati di natura e di Tanaro. Nello stesso luogo la proloco ha organizzato un pic nic aperto a tutto il paese per festeggiare il 2 giugno.

Tra Cerro e Rocchetta Tanaro due divertenti ponti tibetani offrono l’ebbrezza di camminare sopra l’ansa del fiume in mezzo al verde della Riserva naturale, autentica oasi di pace. E il Tanaro, con i suoi 276 km di lunghezza e un bacino di 8324 km quadrati, è il principale affluente di destra del Po, il secondo fiume del Piemonte. Quando nasce, dal Monte Saccarello, a 2200 metri, nelle Alpi liguri, si chiama Tanarello e scorre verso nordest.

La manutenzione del fiume nelle maglie della burocrazia

Ma poi confluisce con il Negrone, che proviene dal massiccio del Marguareis e diventa grande, Tanaro. Piega a est, poi ancora a nordest e via zigzagando per Ormea, Garessio, Bagnasco. Poi vira a nordovest, a Cherasco riceve la Stura di Demonte… Il resto del viaggio diventa anche storia nostra.

Nel bene e nel male.

Per saperne di più

Su Astigiani

Astigiani ha dedicato al Tanaro numerosi articoli:

• I tesori nascosti di Enrico Panirossi, n.1, settembre 2012, pagina 57

• La cattura del Tanaro di Roberto Argenta, n.7, marzo 2014, pagina 6

• Il Tanaro per noi bambini di Piero Fassi, n.7, marzo 2014, pagina 13

• I ristoranti lungo il Tanaro di Paola Gho e Giovanni Ruffa, n.10, dicembre 2014,

pagina 104

• Alluvione 1994: non abbiamo dimenticato, di Autori Vari, n.10, dicembre 2014,

pagina 6

Fonti

Le immagini storiche sono tratte dalla collana di libri Doppio Clic, la memoria

fotografica dell’Astigiano, a cura di Pippo Sacco.