La guerra d’Etiopia era vinta e nelle retrovie si festeggiò anche così

Un Palio di Asti si è corso anche in Africa. Fu una curiosa edizione “apocrifa”, organizzata il 3 maggio del 1936 da un gruppo di militari di stanza sulle rive del lago di Ascianghi, a 2400 metri di quota, sull’acrocoro etiopico.

Un mese prima le truppe italiane, impegnate nella conquista dell’Impero, in quella landa, tra i centri di Mai Ceu e Quoram, avevano definitivamente sconfitto le formazioni dell’esercito abissino. La guerra d’Etiopia stava volgendo alla conclusione. Il Negus Hailé Selassié in quei giorni stava abbandonando la sua capitale rifugiandosi in Inghilterra in esilio, mentre il maresciallo Pietro Badoglio sarebbe entrato in Addis Abeba nel pomeriggio

del 5 maggio, inviando il celebre telegramma a Mussolini.

In questo clima di guerra vinta e di rilassamento da retrovie nacque l’idea, da parte di un gruppo di ufficiali piemontesi della Milizia, di correre un Palio d’Asti in edizione coloniale.

Da Asti e dalla sua provincia, proclamata appena un anno prima, arrivava la maggior parte dei militi arruolati nella 104esima Compagnia Mitraglieri Camicie Nere (che faceva parte della Legione “Santorre Santarosa”, a sua volta inserita nella Divisione “3 gennaio”).

Si corse di domenica, quella che precedeva la festa patronale di San Secondo che ad Asti si celebra il primo martedì di maggio. Il Palio in quegli anni si era sempre corso la domenica

successiva alla festa del patrono. I soldati astigiani in Etiopia, partiti dal porto di Napoli sette mesi prima, non tennero conto che il Palio fosse stato revocato in quel 1936 come da ordine del Podestà Domenico Molino, il quale il 20 marzo aveva fatto deliberare al Consiglio del Palio da lui presieduto “di rinviare al prossimo anno 1937 la tradizionale e vivacissima corsa del Palio in considerazione soprattutto delle attuali contingenze”.

Una spiegazione ufficiale che nascondeva il diktat mussoliniano giunto da Roma nel giugno 1935, in cui si obbligavano gli astigiani al cambio di nome in “Certame cavalleresco”, per lasciare il termine “Palio” in esclusiva a Siena. La corsa astigiana interrotta dal 1863 e ripresa nel 1929 su ispirazione del Podestà Vincenzo Buronzo, dopo sole sette edizioni vedeva così arenarsi l’entusiasmo, anche in considerazione del fatto che l’obiettivo “politico” di portare la città a ridiventare capoluogo di provincia era stato raggiunto (vedi Astigiani n. 1, settembre 2012, pag. 4).

Dunque mentre ad Asti si soprassedeva (e sarebbero passati oltre trent’anni per riprendere la tradizione del Palio, nel settembre 1967), in quel maggio del 1936, tra il Tropico del Cancro e l’Equatore, ci fu chi organizzò una nostalgica parodia della corsa astese in salsa coloniale. Certamente un modo per ricordare e sentirsi più vicini a casa, ma anche un’occasione di propaganda del regime che aveva interesse a tener alto il morale delle truppe e farlo sapere in Patria.

Come si svolse quella corsa? Chi vi partecipò? Quale rione vinse? Quali i premi?

Nel diario di un ufficiale astigiano cronaca e foto inedite

Sono due le fonti che ci raccontano cosa avvenne quel giorno sulle rive del lago di Ascianghi. La prima, già conosciuta, è una lunga corrispondenza pubblicata il 23 maggio dal settimanale astigiano La Provincia di Asti, a firma del capo squadra Giangio Diana. Vi è riportata dettagliatamente la cronaca dell’evento, corredata dalla foto del vincitore.

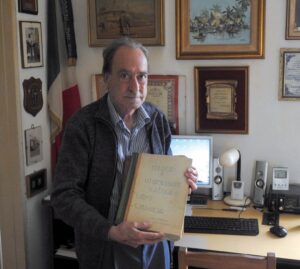

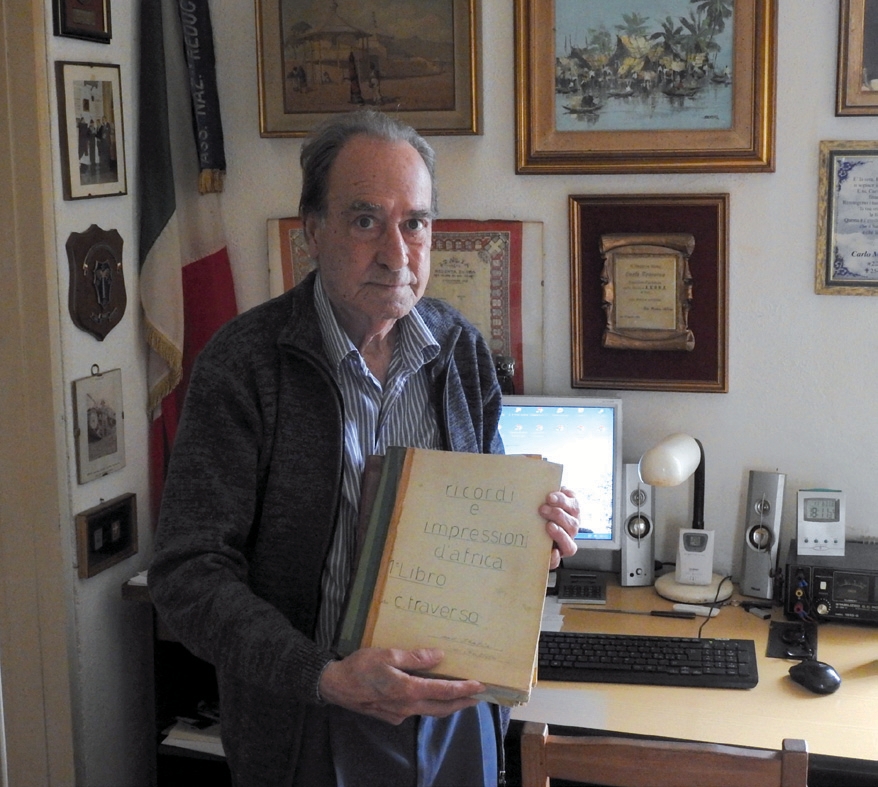

Il racconto di quella domenica di Palio è contenuto anche nel diario del tenente Carlo Traverso, classe 1906, uno degli organizzatori dell’evento. È un documento, finora inedito,

corredato da preziose fotografie scattate dal giovane ufficiale durante la campagna d’Africa.

Negli anni successivi Traverso, che partecipò anche alla tragica spedizione italiana in Russia, da dove tornò ferito a un polso con il grado di capitano e la medaglia d’argento al valor militare, ha voluto “ribattere” con la Olivetti Lettera 22 i suoi appunti di guerra. Un lavoro di ricerca e memoria che l’ha impegnato alcuni anni, quando a guerra finita, perso il lavoro in vetreria, fece prima il rappresentante di scarpe e poi trovò impiego alla Banca Bruno.

Carlo Traverso, scomparso nel 2002, ha scritto in tutto circa seicento pagine, raccolte in sei tomi in doppia copia, destinandole ai due figli.

Il primogenito Adriano, oggi Presidente della federazione piemontese dell’Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d’Africa, ha messo a disposizione di Astigiani i testi scritti dal

padre, dopo averli ricopiati al computer. È un documento vivissimo che, messo a confronto con la cronaca pubblicata sul settimanale La Provincia, organo ufficiale della federazione fascista di Asti, aggiunge colore e immagini a quel curioso avvenimento.

Ecco quindi il racconto dell’episodio intrecciando le due fonti.

«Sotto gli auspici del Centurione Sigliano Cav. Bartolomeo, Comandante la 104a Compagnia M.P. e con la collaborazione dei suoi Ufficiali, il giorno 3 maggio si è corso “Il Palio” sulle rive del Lago di Ascianghi: ciò sarebbe come dire le Colonne di Axum al posto del nostro Duomo» si legge nelle prime righe della cronaca riportata da La Provincia di

Asti. E ancora: «Le CC.NN. (Camicie Nere, ndr) della 104a M.P. hanno voluto rivivere in terra lontana la giornata […] e la corsa ebbe ad assumere in certi momenti gli aspetti più entusiasmanti del più caldo antagonismo, che caratterizza la massima nostra competizione

secolare. Nei giorni scorsi si lavorò alacremente: intere squadre di militi vennero adibite alla costruzione della pista, degli stalli per le cavalcature, degli alti pennoni inalberanti gli stendardi bianco-rossi di San Secondo».

La cronaca annota anche la notizia di un acquazzone al sabato «prerogativa di ogni vigilia del nostro tradizionale Palio» e che nella mattinata della corsa era stata celebrata la Messa propiziatrice.

Non ci sono cavalli e si ripiega sugli asini degli abissini

I due racconti confermano che l’organizzazione venne curata nei minimi

dettagli, ma con una sostanziale differenza rispetto alla corsa astigiana. Anziché con i

cavalli, il Palio africano si disputò facendo correre gli asini.

Un rimedio scelto per necessità, visto che i cavalli nell’esercito e nella milizia erano rari e destinati solo agli ufficiali superiori, mentre muli e soprattutto asini abbondavano e molti erano stati catturati

come bottino di guerra.

La cronaca de La Provincia precisa: «I destrieri erano rappresentati da tutti gli asinelli raccolti dalla Compagnia nelle sue avanzate ed abbandonati dagli abissini durante la loro fuga dal Lago di Ascianghi». Fu stilato un regolamento, redatto la sera precedente, diffuso in numerose copie e pubblicato dal giornale.

Lo sguardo dei soldati attirato dai seni nudi delle figlie dei notabili abissini

L’articolo 2 riporta che «Alla corsa possono partecipare tutti i rappresentanti delle Parrocchie di Asti e paesi limitrofi», a conferma del legame con l’originale corsa astigiana.

La corsa venne organizzata su due batterie e una finale di due giri: vi parteciparono i primi due di ciascuna eliminatoria (art. 7).

Anche in Etiopia la massima autorità era il Capitano del Palio e ogni Rione era guidato da un Podestà (art. 14). Il regolamento non manca di spunti ironici.

I fantini «non dovranno adoperare frustini, ma unicamente frasi benevole e persuasive

nei confronti delle proprie cavalcature…». E all’articolo 16: «Gli eventuali reclami dovranno essere presentati, in carta da bollo da lire 5, al Capitano del Palio, non oltre… Dessiè», cioè una località che si trova a più di 200 km dal Lago Ascianghi.

Non si dimenticarono, come si è detto, gli aspetti propagandistici: «Gli asini selezionati furono battezzati con i nomi dei Ras etiopici sconfitti o dei paladini europei dello sconquassato Impero Etiopico e nella mattinata della corsa, dopo essere stati ripuliti, strigliati, spazzolati a dovere, agghindati e ornati di fiocchi e pennacchi, furono assegnati ai Rioni partecipanti, rappresentati dai plotoni che formavano la 104a Compagnia.

Questi gli abbinamenti: Ponte Tanaro (1° plotone), Ras Ghebbedè; Duomo (2° plotone), Ras Cassa; Santa Maria Nuova (3° plotone), Ras Nassibù; San Martino (4° plotone), Ras Mulughietà; San Secondo (plotone comando), Professor Jezè; San Pietro (salmerie), Ras

Sejum».

Tutto era pronto, anche i Podestà di ciascun rione, incarico che fu assegnato ai capi manipolo dei plotoni di appartenenza: Sacchero divenne Podestà di Ponte Tanaro, a Traverso venne assegnato il Duomo, a Vogliolo andò Santa Maria Nuova e San Martino ebbe Bianchi; San Secondo fu rappresentato dall’aiutante Ligas e San Pietro dal capo squadra

Caredio.

La cronaca è riportata da La Provincia: «Alle ore 15 precise (ogni plotone che rappresenta un Rione, ndr) affluisce al Campo, inalberando un grande cartellone portante il nome della propria Parrocchia. Al seguito non vi sono rappresentanze di gentili damine… nei variopinti costumi paesani, ma certe barbe… da giardino zoologio che con canti e grida sostituiscono

le loro premiate e gallonate bande musicali».

Nel diario di Traverso si precisa che l’avvenimento attirò non solo militari italiani, ma anche autorità del luogo e si fa esplicito accenno alle presenze femminili in stile “Faccetta nera”: «Fra gli invitati di riguardo, oltre ai numerosi ufficiali della Legione, c’erano i dignitari rappresentanti indigeni di Addi Abò Mussà e Ogubari con rispettive consorti e figliole. Teste crespe, accuratamente unte, occhi neri mobilissimi, visi color cioccolato e, ciò che polarizzava i nostri sguardi, seni femminili, torniti e turgidi. Tra gli indigeni, infatti, facevano gran spicco le cinque o sei “bellezze” muliebri locali che parevano alquanto incuriosite e per nulla intimorite dalla folta schiera di maschi legionari contornante il largo prato del Comando di Compagnia».

Gli ospiti presero posto nella tribuna d’onore, allestita dalla squadra zappatori che era capeggiata dal “barbuto Vigna”. Tra le autorità c’era anche il Comandante della 104a Legione, il Console Felice Pertoldi, che in un saluto iniziale ricordò i suoi legami affettivi con la città di Asti in cui aveva vissuto.

La cronaca de La Provincia ricorda inoltre la presenza di altri ufficiali, tra cui Meneghetti, Miglietta, Pellegrini, Rosmino e Pastore, oltre al cappellano don Guido Delpiano, che «ammirano con stupore l’insolito spettacolo e non disdegnano un buon bicchiere di Barbera

signorilmente offerto dal Comandante della Compagnia».

La cronaca di Traverso ripresa nel suo diario è meno ufficiale e lo stile più rilassato: «C’era tanta e tanta allegria e i gruppi, di questo o di quel plotone, andavano a gara per far casino presi per un irrefrenabile tifo per questa o quella batteria. Ma prima che gli asini concorrenti e i fantini affrontassero l’ardua impresa in campo, primo a percorrere i 500 metri di pista è 17’10”, registrato dal cronometrista Mario Conti, utilizzando un autentico svegliarino, ricordo del nonno».

La seconda batteria viene vinta invece da Ponte Tanaro seguito dal Duomo, che vanno in finale. Vince Santa Maria Nuova. È il Console Pertoldi a far partire i quattro finalisti sventolando una bandierina tricolore. L’asino che difendeva i colori di Santa Maria Nuova, dopo una brutta partenza «come sotto l’effetto di un potente purgante, rimonta i concorrenti. Di conseguenza succede che i poveri Ras sono fatti segno a tali legnate che invece di incitarli alla corsa, li disperdono in tutte le direzioni della Rosa dei Venti.

La corsa procede pertanto regolare e già spira l’aria di vittoria». Primo a tagliare il traguardo fu infatti l’asino montato dal fantino Milano per Santa Maria Nuova, immortalato dalla foto pubblicata sul giornale. Il Podestà Vogliolo e il capo gabinetto Michele Robba sono corsi subito ad abbracciarlo per percorrere il giro d’onore della pista e andare a ritirare il premio. Non un drappo, ma una borsa piena di talleri cui il Console Pertoldi, con i suoi Ufficiali, «ha unito qualcosa di extra… che al primo spaccio si tramuterà in succo di Bacco»,

allude il cronista.

Tra i premi, anche uno “starnazzante galletto” e, immancabile, una “magra acciuga” accompagnata da “un potente coro di pernacchie”. La festa finisce. Il sogno imperiale svanirà presto, da lì a qualche anno. Resta il ricordo di quel Palio strambo e strampalato (Palio comunque e non Certame come aveva imposto il Duce), corso sotto il sole africano a quattromila chilometri da Asti.

Su di esso, goffamente, fra belluini incitamenti, irruppero con salti pagliacceschi, traballando e infine sconciamente rotolando al suolo, gli uomini della corsa nel sacco.[…] I militi del Plotone Comando diedero fiato a trombe e zufoli, batterono vigorosamente sui bidoni e latte vuote, cacciarono dei do di petto in enormi imbuti da vinaio, accompagnati da un forsennato e selvaggio tam-tam di tamburo, offrirono al divertito popolo ed alla rumorosa inclita, quello che in programma era definito “concerto strumentale e vocale”».

Vince Santa Maria Nuova una borsa piena di talleri

Con l’arrivo del Capitano del Palio (ruolo ricoperto da Aldo Montafia), la corsa poté iniziare: «Caracollante su uno scalpitante destriero e ritto sulle staffe, tra il religioso silenzio della folla, rivolto al Podestà, chiede licenza di correre il Palio (che come dice, per ragioni imperiali) si corre oggi sulle rive del Lago Ascianghi; il Centurione Sigliano risponde in modo affermativo, ufficializzando il via alla corsa».

Funge da speaker (termine coraggioso in tempi di anglofobia tanto che nel testo del giornale viene pubblicata la nota al tipografo di prestare attenzione all’inglese) il capo squadra Della Valle che invita in pista i concorrenti della prima batteria: Santa Maria Nuova, San Martino e San Pietro.

Ecco la cronaca della prima corsa eliminatoria riportata dall’articolo firmato da Diana: «Subito si vede che gli asinelli non avevano le doti comuni di velocità dei loro illustri omonimi. I fantini debbono scendere di groppa e tirarsi dietro il proprio asino, fustigato dai sostenitori che hanno invaso la pista e quasi portano di peso le cavalcature al traguardo. Si qualificano per la finale Santa Maria Nuova e San Martino: il tempo impiegato dal primo a percorrere i 500 metri di pista è 17’10”, registrato dal cronometrista Mario Conti, utilizzando un autentico svegliarino, ricordo del nonno».

La seconda batteria viene vinta invece da Ponte Tanaro seguito dal Duomo, che vanno in finale. Vince Santa Maria Nuova . È il Console Pertoldi a far partire i quattro finalisti sventolando una bandierina tricolore. L’asino che difendeva i colori di Santa Maria Nuova, dopo una brutta partenza «come sotto l’effetto di un potente purgante, rimonta i concorrenti. Di conseguenza succede che i poveri Ras sono fatti segno a tali legnate che invece di incitarli alla corsa, li disperdono in tutte le direzioni della Rosa dei Venti. La corsa procede pertanto regolare e già spira l’aria di vittoria». Primo a tagliare il traguardo fu infatti l’asino montato dal fantino Milano per Santa Maria Nuova, immortalato dalla foto pubblicata sul giornale.

Il Podestà Vogliolo e il capo gabinetto Michele Robba sono corsi subito ad abbracciarlo per percorrere il giro d’onore della pista e andare a ritirare il premio. Non un drappo, ma una borsa piena di talleri cui il Console Pertoldi, con i suoi Ufficiali, «ha unito qualcosa di extra… che al primo spaccio si tramuterà in succo di Bacco», allude il cronista. Tra i premi, anche uno “starnazzante galletto” e, immancabile, una “magra acciuga” accompagnata da

“un potente coro di pernacchie”. La festa finisce. Il sogno imperiale svanirà presto, da lì a qualche anno. Resta il ricordo di quel Palio strambo e strampalato (Palio comunque e non

Certame come aveva imposto il Duce), corso sotto il sole africano a quattromila chilometri da Asti.