La famiglia De Benedetti ha radici astigiane antiche di secoli con rami che si intrecciano nella storia italiana. Mentre ascoltiamo Maria De Benedetti, 87 anni, intenta a ricostruire la sua genealogia, pare di ascoltare una di quelle vicende dell’antico testamento dove si snocciolano i nomi ricorrenti tra le diverse generazioni. E la Bibbia non è un elemento estraneo alla sua vita: il padre, Ettore, era ebreo, primario dell’Ospedale di Asti. La madre, Teresa Alieri, era invece cattolica. Due anime che hanno convissuto in Maria De Benedetti, arricchendosi a vicenda anche grazie alle riflessioni del fratello Paolo, famoso biblista. Dopo i difficili anni delle leggi razziali e della guerra, Maria ha seguito una brillante carriera che l’ha portata a dirigere il settore Servizi sociali del comune di Milano. Ritornò nella sua città natale per dedicarsi a un altro comune, quello di Asti: dal 1994 al 1998 fu vicesindaco e assessore durante la giunta di Alberto Bianchino. In municipio e prima ancora al Cepros, Onlus che si occupa di formazione per gli insegnanti, cercò di trasmettere le esperienze assimilate nel capoluogo lombardo. Affaticata nel fisico, ma instancabile nella mente, Astigiani incontra Maria De Benedetti per ripercorrere con lei la sua testimonianza del Ventesimo Secolo.

Iniziamo dalla famiglia De Benedetti. Molto numerosa, e ben radicata in città.

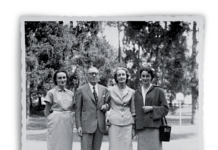

«Ero e sono rimasta astigiana, anche dopo aver vissuto 36 anni a Milano. Per parlare della mia famiglia, occorre partire dalla figura della mia bisnonna Dolcina Artom, sorella di quell’Isacco che fu segretario di Cavour. Aveva sposato Salvador De Benedetti, ma le avevano pronosticato l’impossibilità di avere figli. Mai diagnosi fu più sbagliata: ne ebbe quindici. Sulla copertina de Il paradiso delle piccole cose, il libro dove io e mio fratello ci raccontiamo un po’, c’è la foto di quella famiglia: immaginate che caserma doveva essere quella casa. Mio bisnonno faceva l’abbonamento al pediatra e al calzolaio, i figli minori ricevevano abiti rivoltati più e più volte. Incredibilmente sopravvissero tutti e quindici, e conobbi bene alcuni di loro, tra cui zia Sofia, il cui figlio fu il critico letterario Attilio Momigliano. Erano profondamente astigiani, così come gli Artom, i Segre. Provenivano tutti dalla stessa diaspora, la cacciata degli ebrei ai tempi di Isabella di Spagna, che portò molte famiglie ebraiche a trovare nuova vita nel Piemonte meridionale. In seguito mio nonno Israel, che era avvocato, ebbe sette figli, andati tutti sotto le armi. Durante la Grande guerra, ogni volta che suonavano il campanello, la nonna temeva che arrivasse la notizia della loro morte. Invece tornarono tutti».

La comunità ebraica oggi è scomparsa, si fa persino fatica a immaginare che Asti avesse un ghetto. Quali sono i suoi ricordi?

«Mio padre e i miei zii erano estremamente integrati e avevano vissuto l’iniziazione dell’ebraismo, il Bar Mitzvah. Per farlo occorreva dimostrare di saper leggere l’ebraico. C’è un episodio molto divertente. Durante la cerimonia, mio padre perse il segno leggendo la Torah. Il rabbino lo aiutò indicandogli la frase con il dito: “bele sì”, disse, ma mio padre credeva che “bele sì” fosse parte della frase e lo ripeté. Il piemontese, del resto, era parlato insieme all’ebraico. Ne era nato un dialetto in cui la struttura del discorso era piemontese, le parole ebraiche. Ad esempio: “andé ‘n shanaranà”, “shanaranà” in ebraico significa rovina. C’era anche un risvolto pratico, ovviamente. Molti ebrei commerciavano in tessuti e corredi, e succedeva che il commesso parlasse in dialetto ebraico per spiegare al padrone, senza che il cliente capisse. La comunità fu confinata per lungo tempo nel ghetto, tra via Aliberti e via Ottolenghi, dove ancora oggi sorge la sinagoga. All’uscita dal ghetto, nel 1848, contava circa 400 persone. Si trattava di famiglie molto inserite nella realtà locale, per lo più erano professionisti, tutti relativamente laici. Per fare un esempio, nostro nonno – che era presidente della comunità – ogni tanto arrivava a casa con un prosciutto. Insomma, come i cristiani di oggi che difficilmente osservano il digiuno in quaresima».

Nel 1938 arrivarono le leggi razziali. Cosa successe alla famiglia De Benedetti? Avete patito la persecuzione nazifascista?

«Tutti i membri della famiglia, ebrei e cristiani, furono solidali in modo totale. Ricordo che io avevo otto anni, la mia maestra di allora era una fascista convinta che faceva una continua propaganda e non aiutava certo a sentirsi a proprio agio. Le leggi razziali le subivamo indirettamente, perché percepivamo un senso di allarme nella famiglia. Mio padre fu rimosso dall’incarico di primario e direttore dell’ospedale, anche se mantenne il lavoro. Sicuramente fu un’umiliazione. All’arrivo della guerra, alcuni membri della famiglia si rifugiarono in campagna. Mio padre invece continuò ad andare in ospedale, ma per precauzione aveva stretto una sorta di accordo con le suore di via Gioacchino Testa, vicino a dove abitavamo allora: era stato predisposto un passaggio nel muro del giardino, attraverso il quale sarebbe potuto scappare nel caso fossero venuti a cercarlo. Ma nessuno denunciò la nostra famiglia ai tedeschi, neanche nel periodo buio della Repubblica Sociale. Ricordo che un giorno venne un fascista a casa nostra: “C’è l’avvocato?”, chiese. Noi rispondemmo che non c’era, lui si accontentò di quella risposta e girò i tacchi senza approfondire. Il nonno era soltanto nell’altra stanza. Un’altra volta vennero due fascisti in ospedale per chiedere che venissero consegnati loro alcuni sospetti partigiani ricoverati. Mio padre rispose di no e spiegò che a parti invertite avrebbe rifiutato di consegnare fascisti feriti ai partigiani. Capirono e se ne andarono. Dopo la guerra, mio padre salvò molti di loro dalla fucilazione, testimoniando il loro aiuto. Siamo stati tra i fortunati: nella nostra famiglia si sono salvati tutti, tranne una zia, morta nei campo di sterminio.Con i miei genitori e mio fratello, siamo rimasti ad Asti per tutto il tempo della guerra, e abbiamo potuto continuare a studiare».

Com’era studiare ai tempi dei bombardamenti?

«Ho fatto il ginnasio proprio negli anni della guerra. Ricordo che durante i compiti in classe, capitava partisse l’allarme antiaereo. Ci facevano uscire in strada, con una mia amica scappavamo verso piazza Catena. Vedevamo le bombe cadere, così ci riparavamo dentro a un androne. Non credo sarebbe servito a molto, se fossero piovute vicino. E i compiti in classe venivano puntualmente annullati: sostenevano che una volta fuori avremmo potuto copiare. A guerra finita è venuta l’Università e la laurea a Torino in Filosofia, con una specializzazione in psicologia alla Cattolica di Milano».

La fede cattolica, l’anima ebraica. Come ha vissuto questo dualismo?

«Tra i cinque fratelli di mio padre, tre sposarono donne ebree. Gli altri sposarono donne cattoliche. Compreso mio padre. Mia madre, molto più giovane di lui, era una fervente cattolica, ma certamente non una fanatica. Fu deciso che io sarei stata battezzata, mentre per Paolo si lasciò a lui la libertà di scegliere, quando ne fosse stato in grado. A nove anni disse che voleva diventare cristiano, così prese il battesimo, la cresima e la prima comunione direttamente dal vescovo. Senza ricusare nulla delle nostre radici ebraiche: tanto che mio fratello nel tempo studiò l’ebraismo, ricostruendo una religione basata sul fatto che Gesù Cristo era in tutto e per tutto un ebreo. Come dice Paolo: “Sono ebreo il sabato e cattolico la domenica”. E io con lui».

Con suo fratello ha sempre avuto un rapporto molto stretto.

«C’è chi dice che sia patologico. Mia madre, a 23 anni, aveva già Paolo e me. Mio padre, medico, la sentì tossire e le diagnosticò la tubercolosi. Fu portata al sanatorio di Davos, in Svizzera, dove rimase per due anni. Io avevo undici mesi, Paolo 19 di più. Fummo consegnati alla nonna materna e accuditi da una bambinaia della famiglia. Ma come spiegare a due bambini che la madre era via per delle cure? Quello che noi provavamo è che lei non c’era più. La mamma mi allattava, in seguito mi raccontò che mi piaceva tantissimo. Da quando la portarono via da noi, non riuscii più a bere una goccia di latte. Non fu un periodo facile, la nonna era convinta che quella donna cattolica non era stata nemmeno capace a far crescere dei bambini. Io divenni capricciosa, anche Paolo somatizzò con l’insorgere dell’asma. Però fu molto protettivo nei miei confronti, copriva ogni mia birbonata. Il nostro rapporto è nato lì, credo. Quando mia madre tornò da Davos, riprese a crescerci. Da allora siamo sempre stati molto legati, ed è forse per questo che non abbiamo mai messo su famiglia. Eppure storie d’amore ne ho avute. Sono stata sull’orlo di sposarmi».

Sull’orlo?

«Sì, ma riflettendoci mi sono resa conto che i modi di essere dell’altro sarebbero stati intollerabili e sarei stata cattivissima come moglie. Anch’io ho i miei difetti. Ci sono alcuni signori, là fuori, che mi devono essere grati, per aver detto loro: no grazie».

Nella vostra vita è stato centrale anche il rapporto con gli animali.

«Mio nonno Israel non sopportava gli animali. Cacciava con un bastone i cani che entravano in casa, eppure era un uomo buono. Per contro, io e mio fratello abbiamo sempre provato molta tenerezza per ogni creatura. Abbiamo avuto molti cani trovatelli, poi soprattutto gatti, con i quali abbiamo un rapporto molto stretto. Paolo ha persino scritto filastrocche sui gatti, le “gattilene”, e una teologia degli animali. In breve, sostiene che anche loro salgono in paradiso: se dalla morte non si resuscita, è la tesi, allora la morte ha vinto Dio. Perché significa che Dio non riesce a far vivere le sue creature. Così, anche il filo d’erba deve rinascere. Ne sono convinta anch’io. Ogni tanto invoco l’aiuto spirituale di una gatta volata in cielo ormai tanto tempo fa, finora mi ha dato risposta».

Lei è stata dirigente ai servizi sociali a Milano, negli anni ha trasposto qualcuna di quelle esperienze anche ad Asti?

«Non siamo riusciti a importare ad Asti il modello Milano, che prevedeva di inserire nella didattica tematiche tratte dalla realtà quotidiana e storica. È successo che singole persone del settore servizi sociali e istruzione di Asti abbiano colto questo spunto, e tentato di applicarlo, ma non è mai stato recepito a livello di sistema. Del resto, la nostra società è poco sociale. Per qualcuno che si dedica al prossimo, molti se ne disinteressano. La difficoltà è trasferire nel contesto sociale valori, iniziative, spinte migliorative. Ammetto di essere molto scoraggiata, si moltiplicano le iniziative di aiuto e sostegno, ma la società non si organizza per includere e spingere avanti chi è rimasto indietro. Anche a scuola, i docenti continuano a chiedere le stesse cose: vogliamo rimettere in discussione, ad esempio, il senso dell’insegnamento del latino e del greco, per farne comprendere meglio l’utilità? È un discorso difficile da fare, e si rischia di banalizzare».

Saltiamo al 1994: Alberto Bianchino vince le elezioni, con una giunta di persone della società civile, annunciata prima del ballottaggio vinto contro il commendator Giuseppe Nosenzo che era dato per favorito. Perché ha accettato, com’è andata?

«Un giorno mi è venuta a trovare la preside Melita Rabbione. “Ti chiederanno una cosa – mi dice – tu dovrai accettare”. Quando ho partecipato a una pre-riunione di giunta, ho finalmente capito di cosa si trattava. Dopo la vittoria elettorale, mi dissero anche che avevano deciso che avrei fatto il vicesindaco, accettai. L’idea era di costruire un assessorato alla “città-persona”: servizi sociali, istruzione, politiche giovanili. E mi diedero anche lo sport, ambito di cui sapevo poco o nulla. Ricordo che da assessore andai a vedere una partita di calcio. Passò il primo tempo, poi nel secondo tempo mi rivolsi a un ispettore di polizia che avevo di fianco e gli chiesi: ma perché adesso tirano nella propria rete? Quello, tutto allarmato: “Non si faccia sentire, per favore!”. Fu un’esperienza amministrativa intensa. A novembre arrivò l’alluvione che sconvolse tutti i programmi. In quegli anni cessai di essere milanese, mentre mio fratello continuò la vita meneghina».

Abbiamo appena detto addio a Umberto Eco. Con Paolo De Benedetti aveva un rapporto molto stretto.

«Eco e Paolo hanno lavorato alla Bompiani per lungo tempo, finché mio fratello è passato a Garzanti. Ma Eco è rimasto alla Bompiani, per la quale uscivano i suoi libri. Persino uno dei personaggi de Il pendolo di Foucault era disegnato sulla figura di Paolo. È stato un periodo di grande lavoro, a un certo punto alla Bompiani c’era un trio del Tanaro: Eco, che era alessandrino, poi Paolo De Benedetti e Sergio Morando, entrambi di Asti. Si divertivano come matti a scrivere incarelliane, sonetti ispirati a una produzione napoletana di fine Ottocento. Era gente dotta, ma che sapeva non prendersi sul serio. Quando ha saputo della morte di Eco, mio fratello è rimasto in silenzio per due giorni. È stata una grossa perdita per tutti. Mi piace quello che ha detto di lui Benigni: c’era un luccichio, un vento che faceva bene al mondo».

C’è un suo affascinante intervento alla mostra “Ricordi futuri” a Palazzo Mazzetti, nel quale afferma che i drammi di oggi dimostrano quanto sia stata ignorata la lezione della memoria.

«Sono pochi quelli delusi per il fatto che non si faccia tesoro della memoria. Gli altri non ricordano e sono pronti a ripetere altri guai. Pensavamo che la Shoah avrebbe segnato la storia, ma da allora l’umanità è andata incontro a nuovi disastri. Il discorso vale anche per il tema dell’immigrazione. Possibile che non ricordiamo che anche l’Italia è fatta di migranti, che i nostri sono andati in giro per il mondo a costruire molto? Dobbiamo capire e studiare quanti arrivano qui, sono convinta che ci daranno nuova vita. È tremendo non ricordare che la società è composta da tanti tasselli umani che si arricchiscono tra loro».

Le Schede