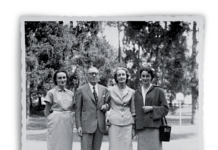

Giuseppe Armosino ama le colline della sua Antignano e le onde che conosceva da ragazzo erano quelle delle corrente del Tanaro, laggiù alle rocche. Eppure qualcuno ha deciso per lui che sarebbe diventato marinaio della Regia Marina da guerra. Sarà perché all’epoca lavorava alla Way-Assauto e allora, per chissà quale accordo, quasi tutti gli operai dei “Bulùn” venivano arruolati in Marina. Gente esperta di meccanica si sarà pensato. «Io ero addetto ai mozzi delle bici, perché alla Waya allora si facevano anche parti di biciclette. Sono del 1923 (nato il 29 novembre, segno zodiacale sagittario) e allo scoppio della guerra, non ci chiamarono subito eravamo troppo giovani». La cartolina precetto arrivò nel marzo del 1942, quando già le vicende belliche avevano fatto capire agli italiani che non sarebbe stata una guerra rapida e indolore, accanto al potente alleato tedesco. Giuseppe parte da Antignano, lascia la madre e la sorella Rosalia, con destinazione la base navale di La Spezia. Ha 19 anni.

Il foglio matricolare 15628 che custodisce come una reliquia riporta i passaggi della vita militare di quel ragazzo: «6 marzo 1942 arruolato classe 1923 per la ferma di mesi 28». Ottimisti. Giuseppe sarà smobilitato solo il 7 maggio 1946, uno anno dopo la fine della guerra. Ma andiamo per ordine. I ricordi del marinaio Armosino da Antignano che ora ha 90 anni sono precisi e indelebili: «Mi assegnarono come cannoniere alla contraerea. Le nostre navi da guerra erano tutte in porto e subivamo spesso i bombardamenti degli alleati. Colpire in volo quegli aerei era difficile. Correva voce che i nostri colpi fossero tarati più bassi delle loro quota. Vedavamo gli sbuffi in cielo. C’era una gran confusione». Dopo un breve corso è imbarcato prima sulla Littorio e poi sull’Italia. Belle navi, già segnate dalla batoste subite in mare aperto dagli inglesi a Capo Matapan e al largo di Taranto. A Spezia la base navale è percorsa da voci e fermenti. Gli ufficiali nelle loro candide divise gallonate non parlano con gli equipaggi. I capitani attendono gli ordini degli ammiragli di Supermarina. Armosino, continua a essere un marinaio che non ha mai preso il mare. «E non sapevo neppure nuotare. Per questo quando ci ordinarono in tutta fretta di imbarcarci sulla corazzata Roma, la nostra nave ammiraglia, al salvagente d’ordinanza ne aggiunsi un altro di sughero che avevo trovato abbandonato in un angolo». Era il 9 settembre 1943. Una giornata particolare.

La radio la sera del giorno prima aveva diffuso la notizia dell’armistizio, siglato dal governo Badoglio con gli angloamericani. Che ne sarebbe stato delle navi italiane? Dopo una notte di esitazione e ipotesi di autoaffondamento per non consegnarsi ai tedeschi che erano diventati nemici venne l’ordine di salpare. Erano le quattro di notte e all’alba le navi si incontrarono con altre unità italiane provenienti da Genova. La corazzata “Roma”, un gioiello da 35 mila tonnellate, con a bordo l’ammiraglio Carlo Bergamin, guidava la squadra. Armosino è a bordo al suo posto di combattimento. «Noi non sapevamo dove eravamo diretti. Si diceva in Sardegna e poi verso qualche porto neutrale, magari in Spagna, oppure a sud verso Malta per consegnarci agli inglesi. Sulle nostre teste passò un ricognitore e poi un altro. Uno pareva inglese l’altro tedesco».

Il gigante colpito dalle bombe tedesche affonda in 15 minuti. I morti furono 1253

È ancora una bella giornata d’estate. L’ultima per molti uomini ignari a bordo di quella grande nave. Alle 15,15 una formazione di aerei da nord: uno, due, tre, cinque Junker 88 tedeschi bimotori. Il marinaio Armosino li rivede, gli sono rimasti negli occhi per sempre: «Ci sorvolarono e noi non abbiamo sparato. L’ordine è di reagire solo in caso di attacco. Gli aerei virarono in alto e si gettarono su di noi». La squadra navale italiana si allarga e naviga a zig zag. Partono i colpi della contraerea, ma i tedeschi con le nuove bombe radiocomandate dette “Fritz X 1400” vanno a segno prima a poppa dell’“Italia” e poi sulla “Roma”. Due colpi mortali. Il primo sul ponte di castello, il secondo centra un fumaiolo ed esplode nella pancia della nave. Fu un boato tremendo. «C’erano fiamme, fumo, urla, ordini e contrordini. La nave imbarcò acqua e sbandò. Non so come mi ritrovai in mare in mezzo ad altri marinai e a pezzi di nave che galleggiavano. Conoscevo di vista uno di Trincere. Mi pare si chiamasse Reita, era finito in acqua anche lui, mi urlò di allontanarmi dalla nave che stava affondando e ci avrebbe portati sotto con il risucchio». Pochi minuti per mettersi in salvo. «Non so come ma riuscii a spostarmi in quel mare, tra la nafta, relitti, feriti e morti». Dalla corazzata colpita a morte si levava una colona di fumo nero. In meno di un quarto d’ora la nave si rovesciò su un fianco e cominciò ad affondare.

Giuseppe la vide sparire aggrappato ai suoi due salvagente. Nel relitto rimasero intrappolati 1253 uomini, compreso l’ammiraglio Bergamini. Poco meno di seicento i naufraghi dispersi dalle onde e soccorsi dalla altre navi del convoglio. Tra questi anche un marinaio di collina. «Sono rimasto in acqua per un tempo che mi pareva infinito. Arrivò anche un branco di delfini. Uno che era in acqua vicino a me mi disse di star tranquillo che non mordono». Il suo ricordo si fa più lieve. La squadra navale italiana raggiunse Malta e da qui Alessandria d’Egitto dove entrò in porto dopo che gli inglesi fecero togliere i percussori ai cannoni. Cominciò la prigionia che divenne cobillegeranza. Armosino finì nella base di Taranto, passata sotto il controllo alleato. «Mi trovai un posto da cuoco. Avevamo ogni giorno tremila bocche da sfamare. Mi ricordo che per condire la pastiasciutta usavamo una betoniera da muratori. La guerra era lontana. A Taranto ritrovai gente di Antignano: il mio amico Vigiu, Luigi Bigliano e Miliu, Emiliano Penna. Ci facevamo compagnia. Cercai anche quel Reita di Trincere che mi aveva salvato la vita. L’ho cercato anche dopo a guerra finita, ma non sono stato capace di trovarlo. Forse non è il cognome giusto, ma era di Trincere, o almeno io avevo capito così. Sono passati settant’anni, ma non è mai troppo tardi per dirgli grazie».

La Scheda