Viene citata nel XIV secolo come “sapor rusticorum”

La bagna cauda è il piatto popolare piemontese che gode di maggior notorietà, anche fuori dai confini regionali. Più che un piatto, è un “sistema gastronomico”, che partendo da una semplice salsa calda di aglio, olio ed acciughe, si dilata a coinvolgere la cultura conviviale e le strutture portanti dell’alimentazione quotidiana contadina basata sulle verdure di stagione e il vino. Il fascino che circonda la Bagna l’ha condida di suggestioni non sempre corrispondenti al vero. Negli ultimi decenni, ad esempio, è molto frequente vederla accostata alle fantomatiche “vie del sale” che avrebbero unito il Piemonte alla Liguria rivierasca. Molti paesi tra il Po e l’Appennino rivendicano di essere stati strategicamente collocati su una di queste “vie del sale”. Come la maggior parte dei piatti autenticamente popolari e poveri, la Bagna cauda gioca a rimpiattino nelle fonti più antiche relative all’alimentazione ed alla cucina. Alla fine del XIV secolo il medico Antonio Guainerio, pavese di origine, ma attivo e residente in Piemonte fra Torino e Chieri, compone il trattato dal titolo “Opus praeclarum ad praxim non mediocriter necessarium”. In esso si cita l’aglio l’uso dei contadini di “cuocerlo con mollica di pane, cosa che per i francesi e gli ultramontani non ha niente di superiore” (“Alleum est rusticorum sapor, et aliquando cum mollicie panis coquunt, quod pro ultramontanis vel francigenis nihil supra”).

Prima della Rivoluzione francese ecco la salsa del pover’uomo

Il passo lascia pensare ad una tipica salsa medievale cremosa e densa, aromatizzata dalla forte presenza dell’aglio cotto, secondo una tipologia che non compare nei ricettari italiani, ma che invece, a detta del Guainerio, è molto amata dai francesi e dai provenzali (ultramontanis). Non è azzardato vedere in questo sapor rusticorum il progenitore della Bagna Cauda, come non è azzardato, seguendo le parole del Guainerio, stabilirne l’appartenenza ad una macro-regione gastronomica estesa dalla Provenza a tutto il Piemonte meridionale, costituita in epoca medievale grazie ai forti legami economici, politici e culturali stretti fra le due aree. Anche se descritta quasi quattro secoli dopo, la “Salsa detta del pover uomo” riportata dal “Cuoco Piemontese perfezionato a Parigi” del 1766 è probabilmente una discendente diretta di quel “sapor rusticorum” medievale, nobilitata ed alleggerita nei dosaggi, ma quasi invariata sia nel nome che, forse, nella preparazione: “Mettete in una casseruola un po’ di butirro, un po’ d’olio, un’acciuga e un baccello d’aglio triturato; fate cuocere, indi aggiungetevi del pane grattugiato con brodo, e ridotta la salsa consistente la verserete sull’intingolo che servirete caldo.” La presenza delle acciughe salate nella salsa medievale è quanto mai verosimile se si pensa che tale prodotto era largamente importato e commerciato sul mercato di Asti, dove nelle tariffe daziarie del 1377 i barrilis de Anzoiis sallatis sono sottoposti al valore estimativo di 10 lire astesi, corrispondente ad un prezzo al consumo decisamente largamente accessibile.

Il viaggio delle acciughe lungo la vera via del sale

Le acciughe salate arrivavano attraverso le rotte piemontesi del sale marino, che però, contrariamente a quel che si pensa, non univano il Piemonte alla Liguria. La riviera ligure, scogliosa e con dirupi, non aveva spazio per le saline, e dal Piemonte si rifornivano di sale nel Nizzardo e in Provenza. Lunghe carovane di muli e di mercanti astigiani, già dal XII secolo percorrevano l’unica, documentata strata salis che univa le saline provenzali con Nizza Marittima, si ramificava nelle valli Stura, Gesso e Vermenagna, si riuniva poi a Cuneo proseguendo fino ad Asti, dove poi il sale veniva smistato capillarmente in un vasto territorio (la strata salis è citata in documenti del 1259, cfr. Renato Bordone : “La genesi della classe politica del comune di Asti”, in “Bollettino Storico bibliografico subalpino”, 1979, p. 79). Una rotta alternativa, ma non meno importante, risaliva costeggiando il versante francese delle Alpi, passava i valichi e discendeva in valle di Susa, e attraverso Rivoli ed Avigliana giungeva ancora una volta ad Asti. Il commercio del sale consentiva anche l’approvvigionamento delle acciughe salate prodotte in grandi quantità nel Golfo del Leone, lungo la costa che da Barcellona risale a Tolone.

I contatti con gli occitani e la loro Anchouiado

Proprio la costante ed anticha frequentazione delle saline provenzali mise in contatto i mercanti astigiani (che all’epoca detenevano una sorta di monopolio commerciale nei traffici con l’Oltralpe) con un curioso “mangiare” dei pescatori e degli operai occitani: l’Anchouiado. Preparata ancora oggi, consiste in una salsa di acciughe, olio ed aglio, mantenuta calda in un tegame, nella quale i commensali seduti in circolo, a turno, intingevano un tempo semplici pezzi di pane che poi venivano fatti ulteriormente gratinare sul fuoco. Un piatto che ha fortissimi legami di parentela e somiglianza con la nostra Bagna Cauda, troppo forti e circostanziati per essere giustificabili dalla semplice coincidenza. Tutto lascia pensare che i carovanieri del sale e delle acciughe, portassero in patria anche la ricetta di questa “salsa calda”, che per i contadini divenne in seguito il “sapor rusticorum”, poi “bagna cauda”, giunta più tardi sulle tavole borghesi come intingolo “rustico” ma appetitoso chiamato, non a caso, salsa “del pover uomo”.

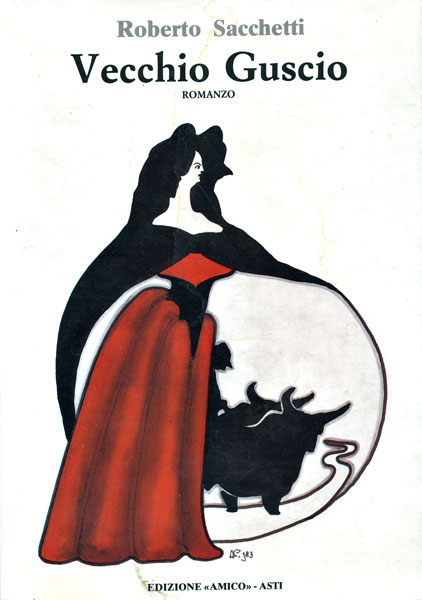

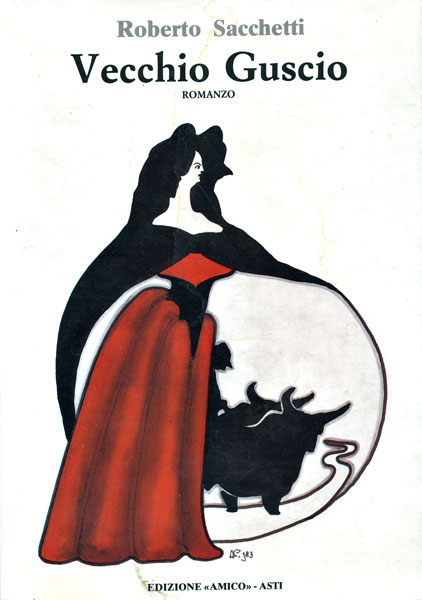

Il giornalista montechiarese Roberto Sacchetti cita la “bagna” nel suo romanzo del 1876

La salsa contadina, abbinata ai peperoni, fa la sua prima apparizione letteraria nel romanzo “Vecchio guscio” scritto nel 1876 dal montechiarese Roberto Sacchetti, come protagonista di una colazione rusticana: “In quella capitò Placido colle provvigioni: una tovaglia piena di peperoni, il tegamino coll’olio e colle acciughe, e sotto le ascelle due pinte di vino. “Che novità?” esclamò l’Anna. “Toh, si fa colazione!”. Nel 1880 l’albese Lorenzo Fantino, nel verbale dell’ Inchiesta Agraria Jacini, la descrive come condimento quotidiano per la polenta.

Dalla Valle Maira a tutto il Nord Italia passando per le terre astesi

La Bagna Cauda è oggi conosciuta e diffusa in tutto il Piemonte, e molte aree sub-regionali ne rivendicano la paternità, a volte con motivazioni risibili (ad esempio a Biella si sostiene che la ricetta fu inventata da un oste biellese, tale signor Coda, da cui il nome “Bagna Còda”). In realtà, prima della standardizzazione della “cucina tipica piemontese” avvenuta negli Anni ’30 del Novecento, essa risulta praticamente assente dall’alimentazione contadina delle aree montane e di quelle di pianura a nord del Po, mentre il suo epicentro è tra le colline delle Langhe, dell’Astesana, dell’Alto e del Basso Monferrato.

Asti ne ha costituito il più antico e principale centro di irradiamento: è un dato di fatto che i mercanti astigiani detenessero già nel XII secolo una sorta di monopolio nel commercio del sale in area sud-piemontese, e che la stessa città ne costituisse il punto d’arrivo e smercio privilegiato; in seguito affiancata da altre importanti località strategicamente collocate sulle rotte commerciali come Alba, Chieri, Acqui, Alessandria.

La diffusione e il ruolo degli ancioè

Le fortune della Bagna in quest’area si possono ascrivere anche all’umile, ma capillare azione degli acciugai gli ancioè, i rivenditori al dettaglio delle acciughe che fino a tempi non lontani battevano sistematicamente le campagne per la vendita “porta a porta”. I rivenditori provenivano per la maggior parte dalla Valle Maria e dalle altre vallate di collegamento tra il Sud Piemonte e la Provenza. Le acciughe, grazie agli ancioè ambulanti che le trasportavano in barili o nelle grandi e variopinte latte da 10 e più chili potevano essere acquistate dalle famiglie contadine in piccole quantità settimanali e venivano così a rappresentare una derrata economica costantemente fruibile, in grado di arricchire e diversificare anche la più povera delle diete.

Olio di noci e nocciole prima che si affermasse quello extravergine d’oliva ligure

L’altro ingrediente “forestiero” è l’olio. Durante l’Ottocento il mondo contadino sud-piemontese ha definitivamente adottato quello d’oliva: l’Inchiesta agraria redatta da Jacini afferma nel 1880 che “L’olio d’oliva è il principale condimento dei nostri contadini, non monta loro che venga da Lucca o da Nizza, purché sia olio e costi poco. (…)”. L’estendersi dei trasporti ferroviari ne aveva favorito la diffusione.

Già nel XVIII secolo i numerosi Calmieri comunali consideravano l’olio derrata di largo consumo, confermando l’esistenza di ormai consolidate importazioni dalle zone rivierasche. Nel Cinquecento e nel Seicento per contro, l’olio d’oliva risulta essere piuttosto costoso, ma è largamente documentata, in tali secoli, una estesa produzione locale di olio di noci e nocciole. Altrettanto documentata è la presenza di un’olivicoltura piemontese, forse non in grado di soddisfare il fabbisogno dell’intera area, ma certo di integrarlo. Nel XVI secolo le olive tortonesi erano prodotte con abbondanza, ed esportate fino a Roma. Nell’area astigiana la zona sud dell’attuale provincia vedeva una buona presenza di oliveti, concentrati soprattutto tra Belbo e Tiglione, con epicentro in Canelli, dove nei primi decenni del Seicento sono documentati impianti tutelati anche dai “Bandi campestri” emanati dal Comune. Resta anche traccia nella toponomastica come è evidente nel comune di San Marzano Oliveto. Anche le colline più elevate della zona Nord monferrina, alla stessa epoca, sono caratterizzate da piccole, ma significative produzioni locali. L’olivicoltura del territorio sembra venir meno agli inizi del Settecento, a causa dell’“orrido gelo” verificatosi nel 1709. Sebbene dopo quella data la presenza degli olivi non scompaia del tutto, è la produzione di olio a cessare quasi completamente.

Nel 1816 l’erudito astigiano Giovanni Secondo De Canis stigmatizzava la mancata diffusione delle colture di “semi oleiferi”, largamente praticata nelle pianure: “Questa noncuranza addiviene dall’esservi abbondantissime le noci: ma se si riflettesse che quest’oglio di cattivo gusto (…) non serve che ai rustici, alla difficoltà che si ha di far venire oglio d’oliva di buona qualità ed a discreto prezzo (…) ne avverrebbe che se con sommo impegno si coltivassero le piante oleifere, le quali per poco che producessero rimpiazzerebbero tuttavia il vuoto che si ha in questa nostra patria d’una produzione certamente indispensabile”.

L’olio di noce continuò ad essere prodotto in ambito domestico fino a tempi recenti, ma in quantità sempre minori, mentre quello di nocciola ha avuto un più recente rilancio, soprattutto ad uso della pasticceria. La Bagna Cauda ottocentesca, ormai trionfatrice sulla tavola del contadino piemontese, (in particolare astigiano e monferrino) è a base di olio d’oliva anche se non manca l’uso di aggiungevi un pezzo di burro; diventa l’accompagnamento abituale per la polenta giornaliera; alla funzione di condimento continua ad affiancare, con successo, quello di “bagna” da consumare nel rito conviviale e collettivo. Oggi la letteratura gastronomica tende ad enfatizzare l’aspetto festivo della Bagna Cauda, ritenuta spesso legata a momenti particolari della vita contadina, come la svinatura. Molte testimonianze sono invece concordi nell’assegnarle il ruolo di vivanda quotidiana molto amata, non solo perché economica, ma anche perché gioiosa e gratificante.

Molto spesso nella famiglia contadina la Bagna svolge il suo ruolo nell’arco di diversi giorni: preparata una prima volta in quantità abbondante, e consumata un paio di volte per intingervi le verdure, viene a mano a mano reintegrata nei pasti successivi con l’aggiunta di olio o nuove acciughe, assumendo progressivamente una consistenza sempre più fluida che la rende adatta ad insaporire la polenta o a diventare condimento caldo, magari previa aggiunta di aceto, per grandi insalate di ortaggi cotti o crudi. Il suo uso è piuttosto legato alla stagionalità: risulta massimo nell’autunno, quando sono ampiamente disponibili i cardi, i peperoni smojà e le altre verdure, declinando durante l’Inverno fino a smettere i panni del “piatto unico”, trasformandosi in salsa di accompagnamento per la polenta o in condimento per insalate o paste asciutte rituali nelle “vigilie” quaresimali.

Le parole essenziali della Bagna Cauda

La Bagna Cauda ha anche un suo glossario specifico: è preparata nel tegamino di terraglia, che assume il nome di padlòt, o fojòt o dian (quest’ultimo termine mutuato dal provenzale tian), poi mantenuto caldo sulla s-cionfetta (dal francese chaufette) piena di braci e sistemata in mezzo alla tavola. Negli ultimi decenni hanno preso piede i pignattini in terracotta a due piani: il piatto sopra concavo per ospitare la bagna e sotto lo spazio per sistemare un piccolo cero la cui fiammella tiene caldo l’intingolo. Si mangia intingendovi verdure crude autunnali, fra le quali i protagonisti sono il cardo bianco (ricercatissimo il “gobbo” di Nizza Monferrato) ed il peperone, seguite dal cavolo crudo, dalla biarava (barbabietola rossa), dal topinabò (topinambur), dal sedano, la patata bollita e altre. Il peperone è presente sia fresca tagliato in piccole coste che nella versione smujà sotto aceto. C’è chi sotto acete mette anche gli “spagnolini” piccanti destinati a dare un tocco in più alla bagna cauda. La ritualità prevede che vi si intingano i pezzi di verdura prelevandoli con la forchetta (ma anche a mano libera), accompagnandoli nel tragitto verso la bocca con un bel pezzo di pane che raccoglie anche le gocce di olio e bagna. Si intinge in modo collettivo e piuttosto ritmico, tanto che un tempo la Bagna era mangiata in piedi con un’eccitata avidità.

Il galateo bagnacaudista vieta di fare palot

Esiste un “galateo” comportamentale del mangiatore di bagna cauda che vieta ad esempio di “caricare” eccessivamente il proprio boccone usando foglie di cavolo o altre pezzi di verdura a “palot” (paletta) raccogliendo troppa parte “ricca”della salsa. Vietato anche intingere pezzi di verdura già morsicati, o il pane che, imbevendosi, ne asporterebbe disoneste quantità. Il rito finale prevede in molti casi che nel padlòt ancora caldo si faccia friggere un uovo di gallina o di quaglia e lo si può arricchire con una “grattatina” di tartufo bianco.

Importante anche la presenza del brodo caldo con funzioni “detergenti” d’apertura dello stomaco in vista della bagna cauda o di chiusura a conclusione del rito. Il vino ideale per la bagna cauda è rigorosamente rosso, giovane e fresco con alta acidità per favorirea la pulitura della bocca. La tradizione vuole sia una barbera piemontese d’annata o anche freisa, dolcetto e grignolino. In molti casi durante la stessa bagna cauda si passa anche a vini più invecchiati e di corpo, non escludendo barbere più importanti e nebbioli. La memoria generazionale conserva ancora vividamente il ricordo della Bagna Caoda vegia, quella preparata secondo la ricetta ancestrale che prevedeva elevate quantità di aglio (fino ad una testa per persona), affettato sottilmente o in alternativa tritato a crudo con la mezzaluna. L’aglio veniva fatto appassire e ammorbidire a fuoco dolcissimo con l’olio, sempre rigorosamente d’oliva; a tempo opportuno erano aggiunte le acciughe, mai lavate ma solo scrollate del sale o eventualmente strofinate e spesso non diliscate, che si scioglievano senza friggere, addensando e dando corpo alla salsa. Costantemente praticata l’aggiunta finale di un pezzo di burro con il compito di smussare le asperità dei sapori. Molto curiosa la variante astigiana occidentale, usata ancora oggi tra Villafranca e Villanova, che prevede l’aggiunta in cottura di qualche cucchiaio di conserva casalinga di pomodoro.

Il piatto ha ormai perso del tutto i connotati di “mangiare quotidiano”, trasformandosi in occasione festiva celebrata saltuariamente nell’arco dell’ autunno. È stato adottato con una certa inspiegabile riluttanza dalla ristorazione locale, che pur avendo introdotto nei propri menu la Bagna come condimento (celebri gli onnipresenti peperoni arrosto cosparsi della salsa) denota serie difficoltà a proporlo come appuntamento consueto. Paradossalmente la Bagna caoda rituale è reperibile nella sua patria solo in poche e circostanziate occasioni celebrative ad essa dedicate. Un atteggiamento spiegabile con diffusi pregiudizi di ordine dietetico-alimentare ( la paura della “indigeribilità” dell’aglio, o della traccia a volte ingombrante che lascia nell’alito di chi lo mangia) ma anche con una certa pigrizia da parte del mondo della ristorazione.

La “Bagna Cauda” oggi e in futuro

Il Bagna Cauda Day proposto e organizzato da Astigiani il 22, 23 e 24 novembre scorsi con il suo successo e il gradimento anche da parte dei giovani, in oltre cinquanta ristoranti di “Asti del suo contado e nel mondo” ha indubbiamente segnato un punto di svolta e una inversione di tendenza capace di riportare questo rito nella proposta dei ristoranti e non solo.

Negli ultimi decenni la pubblicistica gastronomica del Sud Piemonte ha molto insistito sul ruolo storico svolto dalle favolose “vie del Sale”, immaginate come percorsi di collegamento tra il nostro territorio e la Liguria, attraverso le quali si sarebbero scambiati, nei secoli, risorse alimentari e civiltà culinarie. Queste strade avrebbero anche costituito il percorso privilegiato per il commercio e la diffusione delle acciughe, viste in ogni caso come un prodotto strettamente ligure. La realtà storica è diversa: nel 1976 Rinaldo Comba ( in “Commercio e comunicazione del Piemonte sud-occidentale nel basso medioevo”) aveva chiarito che la “strata salis” piemontese già nel 1256 collegava Asti a Cuneo proseguendo poi attraverso Nizza Marittima e la Provenza fino alle grandi saline delle foci del Rodano. Assieme al sale viaggiavano anche le acciughe del golfo del Leone, entrambi risalendo l’Occitania a dorso d’asino per attraversare le Alpi Marittime tramite le valli Vermenagna, Gesso, Stura e Maira.

L’imbattibile forza degli acciugai della Val Maira stava proprio nella capacità di approvvigionarsi direttamente presso i porti provenzali e di smaltire le acciughe nel Piemonte Meridionale con una estesa, capillare rete distributiva al dettaglio. L’umile ancioè ambulante della Val Maira per secoli percorse le strade delle campagne piemontesi, vendendo porta a porta le proprie acciughe ( magari tre per volta) nelle città come nei villaggi più sperduti e nelle cascine più dimenticate. Ancora una quarantina d’anni fa gli ambulanti della Val Maira battevano le campagne astigiane con la latta delle acciughe legata alla bell’e meglio alla bicicletta; ancora oggi, con le loro umili bancarelle, sono una presenza costante nei mercati del Piemonte Sud-Occidentale. Ancora oggi esiste l’AVALMA, cioè l’Associazione Venditori Acciughe della Val Maira. Per molti secoli Asti e l’Astesana costituirono il terminal commerciale della loro opera instancabile, anche grazie alle importanti fiere cittadine alle quali confluivano in massa i mercanti della Provenza. Da quasi un secolo la famiglia Del Puy, una vera dinastia di ancioè , dalla Val Maira si è stabilita in Asti, dove ha esercitato l’antichissimo commercio in via Ottolenghi e sui mercati. Un’acciuga, una sola, è il premio beffardo da almeno cinquecento anni destinato all’ultimo arrivato nella Corsa del Palio di Asti. L’acciuga è materializzazione della Quaresima, della penitenza, della mortificazione; il suo sale è il sale delle lacrime che un popolo sconfitto dovrà versare copiosamente. Tutto questo nella simbologia del Palio. In cucina il discorso è diverso; in cucina l’acciuga è la sovrana della gastronomia astigiana, ne rappresenta il genius loci , il marchio di inconfondibile territorialità. Un tempo erano le osterie a rappresentare il paradiso delle acciughe: osti diabolici sapevano prepararle e presentarle in mille modi stuzzicanti che invitavano all’assaggio e scatenavano seti estinguibili solo con molte bottiglie di barbera vivace.

Le Schede

La ricetta ufficiale depositata da un notaio a Costigliole

Come succede per tante specialità gastronomiche dell’Astigiano, dagli agnolotti al fritto misto, dal bunèt alle torte di nocciole, anche per la Bagna Cauda ci sono differenti interpretazioni e diverse scuole di pensiero. Esistono variazioni nella ricetta, sulla quantità di aglio e sul come prepararlo, se togliere “l’anima”, stemperarlo nel latte, quali verdure intingere e quali sono sconsigliate. Altri inseriscono palline di carne trita. C’è chi prevede si termini con un uovo di gallina o di quaglia per “pulire” il fujot e altri considerano indispensabile un brodo caldo con funzioni “detergenti”.

A mettere ordine sulla questione, individuando una versione “ufficiale”, è stata la Delegazione di Asti dell’Accademia Italiana della Cucina. Fondata il 29 luglio 1953 a Milano, l’istituzione culturale, che ha il patrocinio della presidenza della Repubblica difende e diffonde la cucina nazionale e quelle regionali in Italia e all’estero come espressione di costume, civiltà, cultura e scienza.

Tra i fondatori, si leggono nomi illustri dell’epoca, come quelli di Luigi Bertett (presidente dell’Automobile Club d’Italia), dello scrittore Dino Buzzati, del presidente del Touring Club Italiano Cesare Chiodi o dell’editore Arnoldo Mondadori.

Ad Asti, la delegazione dell’Accademia, presieduta da Piero Bava, dopo attenti assaggi e confronti tra varie ricette, ha affidato ad una commissione, guidata dall’avvocato e gastronomo Giovanni Goria la definizione della ricetta “da ritenersi la più affidabile e tramandabile. L’Accademia Italia della Cucina ha quindi registrato la versione scelta, depositandola dal notaio Marzia Krieg a Costigliole d’Asti, il 7 febbraio 2005.

INGREDIENTI PER 12 PERSONE:

12 teste di aglio

6 bicchieri da vino di olio d’oliva (extravergine, ndr) e, se possibile, un bicchierino di olio di noci

6 ettogrammi di acciughe rosse di Spagna

Tagliare a fettine gli spicchi d’aglio precedentemente svestiti e privati del germoglio.

Porre l’aglio in un tegame di coccio, aggiungere un bicchiere d’olio (extravergine di oliva ndr) e iniziare la cottura a fuoco bassissimo rimescolando con il cucchiaio di legno e avendo cura che non prenda colore; aggiungere poi le acciughe dissalate, diliscate, lavate nel vino rosso e asciugate, rimestandole delicatamente.

Coprire con il restante olio e portare l’intingolo a cottura a fuoco lento per una mezz’oretta, badando che la bagna non frigga.

Al termine della cottura si potrà aggiungere, se piace un sapore più morbido, un pezzetto di burro freschissimo.

Versare la bagna negli appositi “fujot” (fornellini di coccio) e accompagnarla con le seguenti verdure:

CRUDE: cardi gobbi di Nizza, topinambur, cuori di cavolo bianco, indivia e scarola, peperoni freschi e sotto graspa, cipollotti crudi inquartati ed immersi nel vino barbera;

COTTE: barbabietole rosse, patate lesse, cipolle al forno, zucca fritta, peperoni arrostiti.

È tradizione raccogliere alla fine lo “spesso della bagna” strapazzandovi dentro l’uovo.