Nate per far uscire i contadini dalla morsa dei commercianti d’uva

Sul finire dell’Ottocento, parallelamente al sorgere delle prime casse rurali, nate per combattere l’usura e agevolare il piccolo credito, si diffuse la cooperazione agricola di consumo anche in ambito enologico, favorendo la nascita delle prime cantine sociali. Lo scopo era affrancare i soci-contadini dalla morsa dei mediatori e dei commercianti di uva, che imponevano prezzi e tempi di pagamento. Molti piccoli proprietari terrieri e viticoltori dell’Astigiano aderirono, superando la tradizionale ritrosia a unire gli interessi economici. La coltivazione della vite era praticata in modo significativo nel circondario di Asti, su un territorio prevalentemente collinare suddiviso in piccole proprietà, la cui dimensione media era molto limitata, con oltre il 95% delle aziende inferiori ai 5 ettari. Sovente le proprietà agricole erano frazionate in numerosi appezzamenti di ridotte dimensioni e distanti tra loro.

Costretti a vendere le uve senza trattare “Cun le man drera ’l cu”

Mediamente, scriveva Annibale Vigna nel 1902, deputato socialista che fu anche sindaco di Asti, nei Comuni dell’Astesana e del Monferrato c’erano pochi grandi proprietari terrieri e moltissimi piccoli e piccolissimi proprietari. Da non sottovalutare anche il ruolo e la dimensione delle proprietà ecclesiastiche e dei benefici parrocchiali. A metà dell’Ottocento, nel periodo post-unitario, era avvenuto un forte sviluppo della piccola proprietà particellare nel contado astigiano, con la mediazione finanziaria della piccola borghesia bancaria cittadina, spesso di origine ebraica. La struttura aziendale tipica dell’Astigiano vedeva quindi la prevalenza di piccoli proprietari, lavoratori in proprio, le cui conoscenze agrarie erano arcaiche e spesso praticate senza ausilio di mezzi meccanici. Le cattedre ambulanti di viticoltura tentarono di portare nuove conoscenze nelle campagne. Nell’ultima parte dell’Ottocento i viticoltori dovettero affrontare un lungo periodo di crisi che colpì il lavoro e la vita nelle campagne, causando forti ondate di emigrazione, soprattutto verso le Americhe.

Solidarismo cattolico e idee socialiste

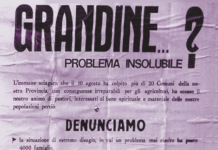

La crisi, causata da annate difficili e grandinate devastanti, fu acuita dalla comparsa di nuove, e inizialmente incurabili, malattie della vite, quali la fillossera, la peronospera e l’oidio, i cui rimedi vennero trovati solo dopo anni di studi, sperimentazioni e raccolti andati perduti. (Si veda sulla tragedia della fillossera, Astigiani 6 del dicembre 2013) Anche il mercato del vino stava cambiando. Era necessario fornire un prodotto a basso costo, stabile come gusto, colore e durata, che sovente i piccoli produttori non erano in grado di garantire singolarmente. Molti viticoltori vinificavano così solo una piccola parte dei grappoli per l’autoconsumo e vendevano la maggior parte delle uve ai commercianti di vino, spesso con l’ausilio di mediatori. La compravendita avveniva, almeno fino alla prima metà del Novecento, negli affollati mercati dei mercoledì di settembre in piazza Alfieri e in piazza Emanuele Filiberto (ora Campo del Palio), quando i contadini scendevano in città con le bigonce trainate da buoi per vendere le uve appena vendemmiate. Il tempo e anche il maltempo giocavano a favore di chi doveva acquistare e sapeva che il contadino non avrebbe potuto tornare a casa con le uve. L’espressione dialettale “cun le man drera ’l cu”, (“con le mani dietro il sedere”) indicava la vendita senza trattativa al prezzo deciso da altri. Furono queste condizioni a indurre alcuni nuclei di viticoltori ad associarsi per avere l’opportunità commerciale di vendere il vino. Queste prime iniziative nacquero sotto la spinta, da un lato, del solidarismo cattolico, che vide sostenitori di tali imprese molti parroci di paese, dall’altro del socialismo che vedeva nella cantina sociale un modo concreto di applicare le regole del bene comune anche nel mondo agricolo.

La prima cantina sociale a Mombaruzzo nel 1887

L’intraprendenza di 66 produttori di uve di Mombaruzzo e delle zone limitrofe diede vita alla prima cantina sociale dell’Astigiano, con atto di costituzione rogato in un giorno festivo, domenica 30 ottobre 1887, per permettere ai sottoscrittori di non perdere ore di lavoro. Nella sala municipale di Mombaruzzo, lo stesso giorno si procedette alla nomina delle cariche tramite elezioni e il cav. Giovanni Grossetto fu eletto presidente. Fino al 1995 si pensava che la data di costituzione della cantina di Mombaruzzo fosse il 1903, e solo dopo un riordino degli archivi fu rinvenuto lo “Statuto di Costituzione della Cantina Sociale di Mombaruzzo” e la copia originale dell’atto notarile datato 1887, che la attestava come una delle più antiche cantine sociali d’Italia. La sede della cantina (ancora oggi attiva con il nome “Tre secoli”, unificata con quella di Ricaldone) fu edificata nel 1906: un edificio in muratura di due piani, di circa 1000 metri quadrati, dotato dei locali necessari per la vinificazione e la conservazione del vino.

La cantina fu edificata nella piana nei pressi della stazione, dotandosi di scalo merci sulla linea ferroviaria Asti-Ovada-Acqui-Genova per rendere più agevole ed economica la commercializzazione di vino sfuso in grandi botti, strategia insediativa e logistica seguita più tardi nel 1933 anche dalla cantina sociale di Canelli, sorta lungo la linea ferrata della città dello spumante. Negli stessi anni, proprio dalle colline astigiane di Mombaruzzo, Secondo Guasti partì per gli Stati Uniti con la speranza di “fare fortuna”, diventando poi uno dei primi pionieri della viticoltura in California. Guasti, riconoscendo nei terreni locali caratteristiche favorevoli alla vite, si associò a 15 altri migranti italiani e acquistò terreni incolti nei dintorni di Los Angeles, dove impiantò le prime barbatelle di vite. Nel giro di pochi anni, diede vita a una delle più grandi aziende vinicole californiane, la Italian Vineyard Company, avviando una fiorente stagione che rese la Cucamonga Valley la più produttiva valle della California per tutta la prima metà del Novecento. Inoltre fondò un villaggio che ancora oggi porta il suo nome, Guasti, dove sorse, inizialmente come cappella riservata alla famiglia e ai lavoranti, e poi come parrocchiale, una chiesa dedicata a San Secondo, in ricordo del santo patrono della terra d’origine. E nella stessa zona c’è anche un paese che porta il nome di Asti.

Nel 1902 erano otto. Due anni dopo nasce anche a Calosso

Nel 1902 si contavano otto cantine sociali: Asti, Portacomaro, Castell’Alfero, Castagnole Monferrato, Calliano, Montemarzo d’Asti, Rocca d’Arazzo e Mombaruzzo. Di queste prime cantine si hanno poche fonti documentali, ma si conosce ad esempio che quella di Calliano fu l’unica appositamente costruita, mentre tutte le altre si insediarono in edifici preesistenti. Si trattava di cantine ipogee, locali donati da soci o da personalità influenti in paese. Nel 1904 si costituì la cantina sociale di Calosso, nata in locali di fortuna per raccogliere e vinificare l’uva moscato che i contadini, quell’anno, non riuscivano a vendere.

Anni ’50: la scelta campanilistica crea doppioni e assurde concorrenze

La forma cooperativa, sebbene di difficile attuazione, costituì un’importante innovazione sociale, e la vivacità del dibattito politico, nonostante le condizioni ancora arretrate delle aree rurali, caratterizzava il clima di questi anni. Molte erano le questioni da discutere ogni qualvolta una cantina sociale si costituiva. In primis sorgeva la questione di carattere economico, ovvero se la cantina dovesse accogliere soltanto i piccoli proprietari o anche i grandi. Nella maggior parte dei casi solo i piccoli, principali animatori del mutualismo, venivano ammessi alla partecipazione nelle cantine sociali per garantire omogeneità di interessi, e per non creare disparità nell’attività gestionale dovute alle quantità differenti di uve conferite dai soci. Inoltre si accese un dibattito sull’opportunità di costruire una cantina per ogni comune, oppure costituire enopoli più grandi che raggruppassero più comuni. Prevalse decisamente la soluzione campanilistica, nella convinzione che questo avrebbe potuto garantire una sorveglianza diretta sulle attività da parte di tutti i soci.

La questione del conferimento obbligatorio

Nonostante ciò, si riconosceva agli enopoli una maggiore razionalità nella produzione e commercializzazione dei vini, e tra questi si ricorda l’esperienza dell’enopolio di Bubbio, fondato nel 1933 e destinato a raccogliere le produzioni della Val Bormida. L’esperienza di Bubbio finì una quarantina di anni fa con la crisi del Consorzio Agrario di Asti, ma già aveva subìto un lento declino produttivo. A causa dell’abbandono delle vigne in Val Bormida, dell’inquinamento del fiume e di difficoltà finanziarie, prima cessò la vinificazione delle uve e poi anche l’imbottigliamento di vini piemontesi destinati alla vendita nella catena di negozi aperti nelle agenzie consortili. Vi erano poi questioni giuridiche, ovvero se i soci dovessero conferire tutta la loro produzione di uva oppure avessero facoltà di conferirne solo una parte. Nelle cantine che non posero sin dagli esordi il vincolo del conferimento totale sorsero problemi in breve tempo: sovente i viticoltori non si sentivano parte dell’organismo produttivo, ma semplicemente venditori di un prodotto a una società che forniva loro denaro assicurato in tempi accettabili. Non era infrequente il caso di contadini che cedevano alla cantina le partite peggiori delle loro uve, tenendo per sé o per i commercianti i grappoli migliori.

Il fascismo era contro l’associazionismo “rosso” o cattolico

Le esperienze di cooperazione di questi anni stentarono a svilupparsi stabilmente per motivi di natura gestionale, finanziaria e, secondo Sebastiano Lissone, farmacista di Govone e strenuo promotore della cooperazione, soprattutto per mancanza di «slancio, attività e spirito d’associazione, doti purtroppo non comuni nei nostri campagnoli laboriosi, ma scettici, conservatori ostinati […]». Anche le iniziative legislative promosse dal Ministero dell’Agricoltura per arginare la depressione rurale tramite la cooperazione non furono sufficienti a rendere solide le cantine sociali che furono ostacolate già dalla fine degli Anni Venti dal regime fascista che contrastò ogni forma di associazionismo “rosso”o cattolico e impose il corporativismo. È degli Anni Trenta la nascita della prima legge di tutela dei vini definiti “tipici” e la costituzione dei Consorzi: quello dell’Asti spumante e del moscato è del 1932. (Si veda Astigiani n. 2 dicembre 2012, pag. 48)

Il record degli Anni ’60 con 47 cantine sociali

Dopo la Seconda guerra mondiale, e gli anni difficili di mancanza del solfato di rame, ci fu una ripresa della cooperazione vinicola nell’Astigiano, che divenne, numericamente, una delle province guida di tutta Italia. Negli Anni ‘50 si aggravarono le difficoltà già presenti a inizio secolo nelle campagne. Le speculazioni sui prezzi dei vini e le battaglie contro il “dazio” non frenarono gli abbandoni delle terre. Il modello prevalente di azienda agricola a gestione famigliare, basato su proprietà frammentate di ridotte dimensioni ed elevato impiego di manodopera, non era in grado di fornire un reddito comparabile a quello dell’industria inducendo a un rapido abbandono delle campagne, con esodi verso Asti e Torino. Nuovamente la cooperazione si presentò come “salvagente” sul piano politico ed organizzativo della vita rurale. In questo senso l’articolo 45 della neonata Costituzione della Repubblica Italiana aveva sancito il valore della cooperazione: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. Si posero così le basi per la diffusione della cooperazione e si sottolineò la mutualità come valore imprescindibile, ovvero il prevalere degli interessi comuni sugli interessi dei singoli soci. Questo principio costituzionale si concretizzò in nuove leggi per il sostegno della cooperazione, che, riconoscendo l’interesse pubblico della cooperazione agricola, agevolavano le opere di costruzione, ampliamento e attrezzatura, tramite contributi a fondo perduto o agevolando il pagamento degli interessi dei mutui. Anche in questo caso ci fu una forte spinta dell’associazionismo cattolico e di sinistra, con un nuovo ruolo delle organizzazioni agricole, in primis della Coldiretti collegata alla Democrazia Cristiana e dell’Aca (Associazione Contadini Astigiani) di ispirazione laica, comunista e socialista.

Le agevolazioni finanziarie e fiscali tra le più vantaggiose mai attuate, collegate alla potabilizzazione delle campagne e ai “piani verdi”, portarono alla costituzione di cantine sociali in forma capillare e disordinata in tutto l’Astigiano e alla nascita anche di alcune cooperative di comodo, i cui esiti in molti casi saranno nefasti dopo pochi anni. L’imponente iniziativa della cooperazione vinicola piemontese raggiunse il suo apice nei primi Anni ‘60, con quasi un centinaio di cantine in tutta la regione, di cui 47 nella sola provincia di Asti, come censito dal Ministero del Lavoro nel 1962. La diffusione di cantine fu accompagnata dallo sviluppo di una nuova categoria di costruzioni dedicate esclusivamente alla vinificazione. Questi edifici concorsero a formare nell’immaginario collettivo la nuova idea di cantina sociale. L’industrializzazione enologica implicò uno slittamento semantico e fisico del termine cantina, che passò a indicare, non più una parte sotterranea come era nelle cascine o nelle proprietà nobiliari, ma edifici nuovi autonomi e riconoscibili, progettati specificamente per la lavorazione delle uve, dove si dava spazio al largo impiego del cemento armato.

Monumenti architettonici alla presunta modernità enologica

Nonostante la permanenza di una parte sotterranea, necessaria per la conservazione del vino a temperatura e umidità costanti, il corpo di fabbrica delle nuove cantine sociali era principalmente costituito da vistose strutture fuori terra, dei veri “monumenti alla modernità enologica”. La cantina sociale tipo di quegli anni sagomò la sua forma su quella dei suoi fondamentali recipienti, i vasi vinari, contenitori entro cui avviene la maggior parte dei processi di vinificazione, dalla fermentazione alla conservazione. Un tempo lignei o in muratura, dal dopoguerra i tini furono costruiti in calcestruzzo armato, diventando parte integrante della struttura stessa della cantina e influenzando, con la loro disposizione e forma, l’aspetto dell’intero edificio. Non mancarono ardite tettoie e coperture a volta, che marchiarono le cantine sociali come fabbriche del vino.

A Casorzo la cantina nel 1960 si allargò in pochi giorni

La più eccentrica è la cantina di Antignano e San Martino Alfieri, caratterizzata da un’imponente copertura con tettoia a sbalzo, ma si ricordano anche le volte a vela costruite a copertura dei tre cubi affiancati della cantina sociale Sette Colli di Moncalvo o del compatto blocco oggi adibito alla vendita della cantina sociale di Rocchetta Tanaro, progettato nel 1960 dall’ingegner Franco Mogliotti. Sorsero così edifici dall’aspetto imponente e impattante nell’armonico paesaggio agrario astigiano, riconducibili ad alcuni modelli diffusi per mano di progettisti che si sono a lungo occupati della cooperazione. Tra questi il geometra Adge Bianco, progettista di molte delle cantine che fecero parte dell’Asti Nord e di altre ancora oggi in attività come la cantina sociale di Vinchio e Vaglio Serra o la cantina di Agliano Salere, e l’architetto Elio Celato, progettista di molte cantine tra le quali Fontanile, S. Pietro d’Isola d’Asti, Castelnuovo Calcea, Castagnole Lanze. Singolare fu il caso del brevetto della torre vinaria ad opera di Emilio Sernagiotto, enotecnico di Casteggio nell’Oltrepò Pavese. Si trattava di una torre a pianta circolare con i vasi vinari confinati da setti in calcestruzzo, progettata per la vinificazione per caduta e diffusosi sul territorio nazionale e oltre, ad esempio in Argentina. Tra le cantine di questo tipo ancora oggi in attività, vi è la Torre di Castel Rocchero, edificata nel 1956. Il boom delle cantine si ricorda anche per eventi straordinari, come quello della cantina sociale di Casorzo, nata nel 1951: dopo una vendemmia particolarmente generosa, nel 1960, oltre trecento bigonce già pesate e gradate stazionavano sul piazzale della cantina, senza che ci fosse posto per scaricarle. Il consiglio di amministrazione, riunitosi per trovare una soluzione, decise di trasformare un corridoio della cantina in un tino per la vinificazione: i muratori, lavorando nottetempo, ricavarono così una vasca per la fermentazione da 300 quintali e il raccolto di tutti i soci poté essere vinificato.

Erano anni in cui quella di Asti era tra le province con la maggior produzione vinicola del Paese, e sorgevano cantine di notevoli dimensioni, come ad esempio la Asti Barbera di San Marzanotto, costruita nel 1960 con un impianto dalla capienza di 44 mila quintali e che contava oltre 200 soci. Lo stesso anno gli agricoltori astigiani associati conferirono alle cantine sociali un totale di 770 mila quintali di uve. Si puntava alla massa e alla produzione standardizzata: la maggior parte del vino era venduto sfuso ai grossisti e il mercato dell’imbottigliato e delle damigiane ai privati era ancora molto ridotto e marginale. Le cantine erano anche mal distribuite, sovente vicinissime e in concorrenza tra loro: ad esempio, si contavano tre cantine sociali sul solo territorio comunale di Costigliole. Ad Alice Bel Colle, ai confini con l’Acquese, ancora oggi operano due distinte cantine sociali con sedi e gestioni diverse a poche decine di metri.

Il 70% del vino venduto sfuso ai grossisti

Lo sviluppo impetuoso e disordinato era destinato a fermarsi. Molte cantine si erano indebitate per la costruzione degli stabilimenti, che, con il calo progressivo dei conferimenti, si rivelarono sovradimensionati, con grave squilibrio tra costi e ricavi. Per ottenere condizioni più favorevoli di accesso al credito, molti statuti societari prevedevano responsabilità illimitata e rivalsa sui beni dei soci in caso di fallimento. Inoltre, come si è detto, statuti che non prevedevano il conferimento totale delle uve inducevano i soci a non consegnare le uve migliori alla cantina sociale e a venderle sul mercato a un prezzo maggiore o a lavorarle in proprio. Di conseguenza alcune cantine lavoravano con scarsi risultati qualitativi e inevitabili difficoltà, confidando spesso nel ruolo dell’enotecnico chiamato ad “aggiustare” l’annata e a modulare i vini in base alle richieste dei grossi compratori. Non mancarono casi di cantine “governate” da oligopoli di soci che videro ripetersi squilibri e iniquità. Si è stimato che a metà degli Anni ‘60 la parte di vino prodotto nelle cantine sociali che veniva venduto sfuso a commercianti o a industrie enologiche si aggirasse intorno al 70% a livello regionale. Come soluzione a questo problema si prospettò già negli anni Cinquanta la nascita di cooperative di secondo grado, ovvero consociazioni di cantine sociali che svolgessero l’imbottigliamento e la diretta commercializzazione dei vini. «Vini imbottigliati contro le sofisticazioni», indicava il titolo di un articolo de La Stampa nel 1958, riferendosi alla diffusione del vino imbottigliato.

Acquistare una bottiglia con il nome di chi l’ha prodotta sull’etichetta stava diventando un fatto percepito dal consumatore come una garanzia. All’epoca era appena nata la prima esperienza piemontese consorziale, l’Asti Nord. Lo scopo era raccogliere nello stabilimento di Gallareto a Piovà Massaia, la produzione vinicola delle dieci cantine consociate, per poterla imbottigliare con moderne attrezzature comuni. Il formato standard erano i bottiglioni da due litri etichettati, venduti tramite una rete di mediatori esterni. Lo stabilimento era in grado di raccogliere 80 mila ettolitri annui, e di immettere sul mercato 6 mila bottiglioni al giorno, tra Barbera, Freisa e Malvasia e altri vini da tavola. In poco tempo il consorzio acquisì quantità sempre più rilevanti di vino dal mercato, contravvenendo alle proprie finalità statutarie, e ricorrendo massicciamente al credito bancario per operazioni finanziare di notevole importo e dubbia trasparenza.

Nel 1964 lo scandalo dell’Asti Nord travolse dieci cantine

La situazione finanziaria del consorzio, che godeva della copertura politica di numerosi esponenti della Dc, in particolare del presidente della Provincia Giovanni Amasio, fu per alcuni anni nebulosa, fino all’esplodere dello scandalo nel 1964, quando la cantina sociale di Ferrere si rifiutò di approvare il bilancio stilato dai dirigenti dell’Asti Nord. Nel 1965 ci fu l’accertamento di un deficit di oltre un miliardo e duecento milioni di lire. Nessuno dei piani di risanamento proposti fu approvato e la consociazione fu posta in liquidazione coatta. Tramite l’istruzione formale del processo, conclusasi solo nel 1969, il giudice istruttore Mario Bozzola contestò a ventiquattro persone i reati di bancarotta fraudolenta, distrazione e falso in bilancio, con l’accusa di aver esercitato un commercio speculativo, di aver effettuato eccessive distribuzioni di somme alle cantine e ad alcuni soci in particolare e di aver operato forme speculative di esercizio del credito. Le vicende giudiziarie si susseguirono fino al 1973, quando il tribunale di Asti condannò a pene tra i cinque e i due anni di reclusione dieci ex amministratori della Consociazione Cantine sociali Asti Nord per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio.

La crisi degli Anni ’70 analizzata da Giovanni Goria

Le conseguenze per i “soci” di base furono devastanti. Otto delle dieci cantine consociate cessarono l’attività e lo scandalo contribuì alla desertificazione vitivinicola di buona parte del Nord dell’Astigiano. L’Asti Nord fu una grande occasione mancata, travolta da interessi e influenze politiche che segnò per decenni la sfiducia verso la cooperazione, bloccando per oltre trent’anni qualsiasi altro progetto di cooperazione di secondo grado. «La consociazione è una gran bella idea, ma occorre costruire bene il primo piano di una casa se si vuole procedere al secondo» commentava con una metafora, in un articolo del 1973 su La Stampa, Bruno Bertana, allora presidente della cantina sociale di Moncalvo. Ma non fu solo l’Asti Nord la causa della crisi. I prezzi dei vini, le speculazioni, lo spopolamento delle campagne, portarono in pochi anni alla drastica chiusura di 13 cantine. Si passò dalle 47 del 1962, alle 34 nel 1972. Una ricerca pubblicata nel 1969 a firma di un giovane Giovanni Goria, allora neolaureato impiegato all’ufficio studi della Camera di commercio, dal titolo “Aspetti e dimensioni del problema delle cantine sociali astigiane”, esaminò sotto il profilo statistico ed economico le criticità che cronicamente affliggevano le cantine sociali astigiane, fornendo spunti per la razionalizzazione del settore che però non troveranno applicazione. Negli anni successivi il comparto della cooperazione vinicola continuò a languire e a perdere lentamente la propria base sociale.

La sfida e lo sviluppo di chi ha puntato sulla qualità

L’immagine cooperativa, e della Barbera, vino di gran lunga più prodotto, conobbe un lungo periodo di decadenza, facendo sparire anche il termine “cantina sociale” dalle etichette. Ci si riprenderà solo con il lento e positivo lavoro di chi, dentro e fuori le cantine sociali, prima e dopo lo scandalo del metanolo del 1986, si impegnò sul fronte della qualità e della riconoscibilità territoriale. Si sono sviluppate le cantine di maggiori dimensioni, anche grazie ad alcuni accorpamenti. Le altre sono rimaste come “monumenti alle scelte sbagliate”. Edifici abbandonati, oppure riattati. Qualcuno, come quello di Isola d’Asti, oggetto di un costoso restauro a spesa pubblica per trasformalo in centro congressi, ultimato ma raramente usato. E ci sono state anche più recenti e dolorose chiusure come la cantina sociale di Canelli, che ha tentato invano una collocazione internazionale anche la cantina di Calosso, dopo i decenni di presidenza di Gualtiero Demichelis è di fatto chiusa e i conferitori rimasti vendono le uve a un imprenditore vinicolo della zona. La storia della cooperazione astigiana è fatta così di luci e ombre: le realtà che ancora oggi godono di buona salute e successi nelle vendite con prodotti di qualità, sono quelle che hanno investito con tenacia e lungimiranza sull’assistenza enologica ai soci in vigna, sull’ammodernamento degli impianti, su strategie commerciali aperte all’export, sull’acquisto diretto di terreni vitati gestiti a turno dai soci e sulla promozione dei vitigni autoctoni. Un binomio antico tra vino e cooperazione nell’Astigiano, che ancora oggi, è un fenomeno di civiltà e vita di moltissime persone.

Le Schede