Mentre l’Italia si prepara a celebrare l’anno di Dante – nel 2021 saranno trascorsi 700 anni dalla sua morte – è possibile seguire un filo rosso che ha legato Vittorio Alfieri e il Padre della lingua italiana.

L’Alighieri fu, infatti, una delle fonti principali per gli scritti alfieriani, dai trattati politici alle tragedie, alle satire. Proprio il culto di Dante influenzò la sua concezione della letteratura e della storia.

Nella Vita, Alfieri ricorda con emozione il pellegrinaggio alla tomba di Dante a Ravenna, nel 1783, anno dell’avvio della prima edizione senese delle tragedie. All’epoca aveva trentaquattro anni ed era innamorato di Luisa Stolberg, benché la lontananza dalla donna amata fosse motivo di sofferenza. In quello stato d’animo Alfieri si apprestava a partecipare a Venezia alla festa dell’Ascensione, quando decise di deviare verso Ravenna per «visitare […] il sepolcro del Poeta».

Annota: «un giorno intero vi passai fantasticando, pregando, e piangendo. In questo viaggio da Siena a Venezia mi si dischiuse veramente una nuova e copiosissima vena delle rime affettuose». Da quell’intenso coinvolgimento trasse vigore l’ispirazione poetica.

Fra le rime alfieriane, autentico diario in versi del poeta, troviamo infatti due sonetti rivolti a Dante, scritti durante quel viaggio e oggi conservati all’Archivio del Centro di Studi Alfieriani. Nel primo, O gran padre Alighier, composto fra Imola e Faenza il 31 maggio 1783, Alfieri si definisce “discepolo” di Dante.

Cercava così una conferma alla propria missione di Poeta, ma anche una risposta agli interrogativi sul proprio destino. E andava cercando, inoltre, una guida, così come nella Divina Commedia Dante aveva trovato una guida in Virgilio. Il Poeta, immagina Alfieri, gli risponde chiamandolo “Figlio” e spronandolo a proseguire nell’attività intrapresa di autor tragico. Nel secondo sonetto, Dante, signor d’ogni uom che carmi scriva, composto a un giorno di distanza, il 1 giugno 1783, Alfieri lamenta la lontananza dalla donna amata. La

paragona a Beatrice e pertanto la definisce «angiol del ciel […] sotto umana forma».

Per questo implora ancora il Poeta di essergli guida, per dedicarsi a una poesia che accenda gli animi all’amore per la virtù e per la libertà. Al pellegrinaggio alla tomba di Dante seguirono, da parte di Alfieri, le visite alle tombe di Petrarca ad Arquà e di Ariosto a Ferrara. È così che, ancora in un sonetto dell’11 maggio 1786, egli esalta i quattro grandi vati, Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso, secondo una codificazione già fissata, che tuttavia egli contribuì a diffondere.

Il sonetto conferma l’immagine del giovane conte in viaggio attraverso l’Europa, con i libri in carrozza, “fide scorte” al suo andare. Così come, nei ricordi della Vita risalenti al 1776, aveva affermato: «me n’andava a passo tardo e lento, ora in biroccio, ora a cavallo, in compagnia de’ miei poetini tascabili, con pochissimo altro bagaglio». C’è però anche un’altra ragione di interesse per questo testo, in cui Dante è evocato per primo fra i poeti del suo apprendistato letterario, letti “a verso a verso”, postillati “in margine”.

Alfieri lo aveva scritto sul retro di un disegno realizzato dall’Albany qualche anno prima, raffigurante proprio i quattro poeti e conservato a Montpellier: un disegno a matita e guazzo, nel quale, in quattro ovali, compaiono i quattro busti incoronati di alloro, a iniziare da quello di Dante.

Un legame fatto anche di simboli: l’effige di Dante su un anello

Il sonetto di Alfieri è accompagnato dall’appunto: “Avuti in dono dalla mia Donna, nell’anno 1778 in Firenze”. E ancora: “V. A. 11 Maggio 1786. In Martinsborgo”.

Interessante, per noi, nella romanzesca trama delle vicende alfieriane, è anche questo breve appunto, che ci conferma un ricordo del segretario Gaetano Polidori, che condivise i soggiorni nella villa di Wettolsheim presso Colmar. Polidori lasciò infatti testimonianza del fatto che, nella villa in Alsazia, Alfieri teneva incorniciato accanto al letto proprio il disegno della contessa: «da un lato del letticciuolo il quale era senza cortinaggi, v’era un quadretto in elegante cornice con quattro bellissimi ritratti in miniatura, quello di Dante, del Petrarca, dell’Ariosto e del Tasso».

Un dettaglio ci colpisce: sappiamo che, al centro del disegno, compare una quinta corona. Forse riservata allo stesso Alfieri, da parte della donna amata. Non sorprende, allora, che Giacomo Leopardi nella Canzone ad Angelo Maicitasse con i quattro grandi proprio Alfieri, che «in su la scena /mosse guerra a’ tiranni».

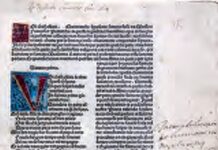

Al Centro Studi Alfieriani si può vivere l’emozione di tenere fra le mani un libro assai prezioso, l’edizione della Commedia di Dante (il titolo Divina fu assunto solo a partire dal 1555) con il commento di Alessandro Vellutello, stampata a Venezia presso Francesco

Marcolini nel 1544, con oltre un’ottantina di illustrazioni in silografia attribuite allo stesso Marcolini, ottimo disegnatore, amico di Tiziano e del Sansovino. Un volume raro, con una

preziosa legatura in pergamena, reso unico dal fatto di essere stato posseduto da Alfieri.

Sul margine in basso del frontespizio il Trageda annotò l’anno di stampa, il 1544 appunto; scrisse la propria firma, un anno e un nome. Il nome è “Psipsia”, nomignolo affettuoso con il quale egli si rivolgeva a Luisa Stolberg, a conferma del fatto che il libro fosse un regalo fra i due amanti.

L’anno è il 1778, data cruciale per il poeta, quello dell’allontanamento dalla Torino sabauda. Se fu allora che Alfieri venne in possesso del libro, questo fece parte della sua biblioteca

romana e fu poi trasferito a Parigi per andare disperso durante la rivoluzione. Passò evidentemente per infinite mani, per giungere infine nella biblioteca del Centro.

Quanto Dante Alighieri fosse centrale, anche a livello simbolico, nella vita di Alfieri, emerge anche da un altro dettaglio. Il Trageda era solito indossare un anello a uso di sigillo, quasi ostentato, all’anulare della mano sinistra. La corniola, scolpita e incastonata, divenne un dettaglio fondamentale nei ritratti realizzati dal pittore Fabre durante gli anni fiorentini.

È presente in quello del ’93 agli Uffizi, in quello del ’97 di proprietà del Centro Alfieriano, in un terzo risalente al 1803 e custodito al Museo Fabre di Montpellier, infine in un dipinto del ’96, raffigurante Alfieri e l’Albany con Firenze sullo sfondo. Ancora il segretario Polidori, già citato, ricordava che Alfieri «aveva in dito un bell’anello a uso di sigillo colla testa di Dante».

Anche intorno all’anello si intrecciano varie vicende. Nelle Ultime volontà di Vittorio Alfieri, in data 1 gennaio 1799, alla voce “Altri Effetti”, l’anello di Dante era destinato all’amico Tommaso Valperga di Caluso. Quest’ultimo, in realtà, non lo ricevette mai. Ciò che però pochi sanno Caluso del giugno-luglio 1803, a pochi mesi dalla morte, Alfieri definiva la collana un “premio”, conscio di averla meritata, pegno di memoria presso i posteri.

Il rapporto ideale fra i due poeti è riassunto in un dipinto del 1818-19 posseduto dal Centro Alfieriano ed esposto nella Casa-Museo di Alfieri, opera del pittore torinese Giuseppe Monticone, di una ventina d’anni più giovane di Alfieri. L’Apoteosi raffigura la musa Melpomene, inventrice della Tragedia, vestita a lutto per la morte del Poeta e intenta

a incoronare di alloro Alfieri, affiancato paternamente da due grandi maestri, Sofocle e Dante, sullo sfondo del monte Pindo, sacro alle Muse.

In un dipinto la musa incorona Alfieri sotto lo sguardo di Dante

Alfieri precorse i tempi e il suo culto di Dante confluì nello spirito romantico e risorgimentale. Per lui fu la dimensione etica e civile della letteratura a essere incarnata

da Dante. Fu proprio questa dimensione a essere ripresa dagli intellettuali del Risorgimento, per i quali, grazie ad Alfieri e a Foscolo, il culto degli uomini illustri finì per identificarsi con il culto delle lettere. Si pensi a Mazzini e alle dichiarazioni di Cesare Balbo, che definì Alfieri “anima veramente dantesca”.

Un’altra citazione di epoca risorgimentale, a firma di Vincenzo Gioberti, è iscritta su una parete del Museo Alfieriano e celebra il Trageda come “istauratore del culto di Dante”. è che il lavoro non fu opera del Santarelli, come è stato erroneamente tramandato.

Da tempo una studiosa di Oxford ha segnalato la falsa attribuzione. Il cammeo di Dante fu

realizzato in realtà da Nathaniel Marchant, vissuto fra il 1739 e il 1816, incisore e medaglista prolifico. Nato nel Sussex e vissuto dal 1777 all’89 a Roma, rientrò infine in patria ed ebbe riconoscimenti prestigiosi.

La vicenda però si fa gustosa, perché la corniola era stata donata ad Alfieri dalla Albany, che già in passato si era rivolta al Marchant. Era il 1774 e risiedeva a Roma da due anni con lo sposo, Carlo Eduardo Stuart. Commissionò all’incisore due gemme – una testa di Arianna di profilo e una Cleopatra – per un giovane amante, Thomas Coke of Norfolk. La relazione era durata fino al momento del trasferimento della contessa a Firenze, deciso dal marito, quando questi si era visto negare dalla Santa Sede onori che credeva a sé dovuti.

Fu così che quando l’Albany, tre anni dopo, incontrò Alfieri a Firenze, fece nuovamente ricorso al Marchant commissionandogli l’intaglio di Dante. Le vicende successive dell’anello, sparito dal Museo Fabre di Montpellier dopo il 1838, sono annotate in una cartolina postale posseduta dall’Archivio del Centro Alfieriano.

Ritroviamo Dante, infine, nella cosiddetta “collana d’Omero”. Di questa sono conservati

a Montpellier, in una cornice dorata dell’Ottocento, i frammenti delle pietre dure sulle quali dovevano essere incisi i nomi di poeti antichi e moderni: sei dalla letteratura greca, sei dalla latina, i quattro prediletti a partire da Dante e sette dalle altre letterature europee, per culminare con un medaglione raffigurante Omero. In una lettera all’amico Caluso del giugno-luglio 1803, a pochi mesi dalla morte, Alfieri definiva la collana un “premio”, conscio di averla meritata, pegno di memoria presso i posteri.

Il rapporto ideale fra i due poeti è riassunto in un dipinto del 1818-19 posseduto dal Centro Alfieriano ed esposto nella Casa-Museo di Alfieri, opera del pittore torinese Giuseppe Monticone, di una ventina d’anni più giovane di Alfieri.

L’Apoteosi raffigura la musa Melpomene, inventrice della Tragedia, vestita a lutto per la morte del Poeta e intenta a incoronare di alloro Alfieri, affiancato paternamente da due

grandi maestri, Sofocle e Dante, sullo sfondo del monte Pindo, sacro alle Muse.

In un dipinto la musa incorona Alfieri sotto lo sguardo di Dante

Alfieri precorse i tempi e il suo culto di Dante confluì nello spirito romantico e risorgimentale. Per lui fu la dimensione etica e civile della letteratura a essere incarnata

da Dante. Fu proprio questa dimensione a essere ripresa dagli intellettuali del Risorgimento, per i quali, grazie ad Alfieri e a Foscolo, il culto degli uomini illustri finì per identificarsi con il culto delle lettere.

Si pensi a Mazzini e alle dichiarazioni di Cesare Balbo, che definì Alfieri “anima veramente dantesca”. Un’altra citazione di epoca risorgimentale, a firma di Vincenzo Gioberti, è

iscritta su una parete del Museo Alfieriano e celebra il Trageda come “istauratore del culto di Dante”.