Il contagio arrivò probabilmente dal Torinese

“Peste dell’Ottocento” e “epidemia dal volto urbano”: sono queste due definizioni con cui gli studiosi di storia della medicina sono soliti riferirsi al diffondersi del colera nell’Europa del XIX secolo. Fino a quell’epoca il colera, seppur noto, era rimasto endemico al Bengala: da qui deriva il nome di “morbo asiatico” con cui viene sovente indicato nella letteratura medica del tempo.

La malattia comparve per la prima volta in Italia nel 1835 e poi in successive ondate (1849-50, 1854-56, 1865-67, 1884-85) fino al 1911. Il colera «sebbene micidiale – ha evidenziato la storica Anna Lucia Forti Messina nel suo libro Il mostro asiatico – non fece più vittime di molte altre malattie note da tempo, quali vaiolo, morbillo, scrofola, tubercolosi, tifo o anche malaria o pellagra. Ma colpì l’immaginazione collettiva di gran lunga più di ogni altra malattia, per la sua esotica novità, per il suo carattere subitaneo, rapido, violento, misterioso». Una serie di caratteristiche che, in parte, lo accomunano

al Covid-19.

Nel corso dell’Ottocento si ebbe anche una riduzione della mortalità per vaiolo, grazie all’introduzione della vaccinazione operata dall’amministrazione napoleonica, che nell’Astigiano ebbe uno strenuo attuatore nel medico Giuseppe Brofferio, il padre di Angelo.

Il colera dunque rimase l’unico morbo capace di far impennare le curve di mortalità. Queste epidemie vedevano poi potenziato e moltiplicato il loro effetto letale dai migliori mezzi di comunicazione e, soprattutto, dall’accresciuta mobilità territoriale della popolazione.

In Piemonte, e anche nel territorio astigiano, il colera si manifestò la prima volta nel 1835: fu in quell’anno che la città di Asti decise di realizzare il nuovo cimitero suburbano oltre il Borbore. Il colera tornò in Italia via mare nel 1865, attraverso il porto di Ancona, da cui poi dilagò in tutta la penisola, da poco unificata.

Nella città adriatica il colera era arrivato tramite i passeggeri di una nave proveniente da Alessandria d’Egitto, città in cui a sua volta il morbo era stato portato dai devoti mussulmani che erano stati in pellegrinaggio alla Mecca. In quel primo anno di epidemia

provocò in Italia 12.901 morti, nel 1866 19.571 e nel 1867 ben 128.075, il più alto numero di decessi per anno registrato nel corso dell’Ottocento.

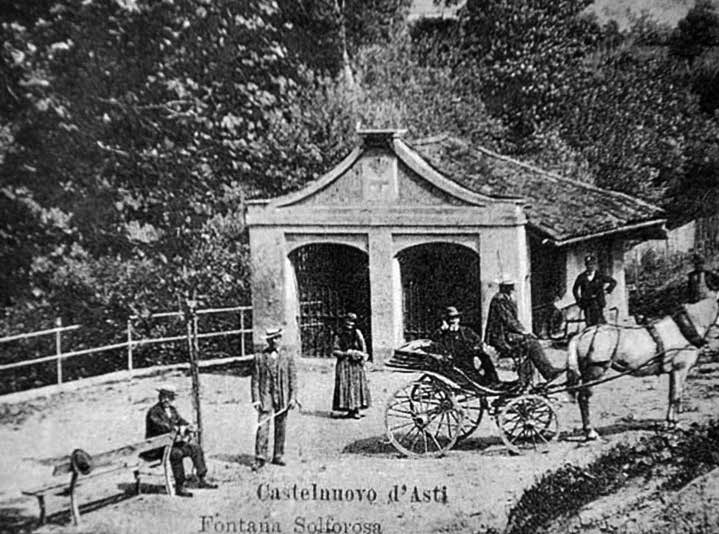

Bastava che una persona infetta si spostasse da un paese all’altro per diffondere il contagio: pare sia stato così che il colera arrivò a Castelnuovo d’Asti. Il paese, in cui era nato nel 1815 don Bosco, in onore del quale poi mutò il toponimo, al momento dell’Unità

d’Italia, nel 1861, contava 3.472 abitanti. I primi casi di colera a Castelnuovo si registrarono a partire dalla seconda metà del mese di luglio 1867.

Uno scambio di lettere fra il sindaco di Castelnuovo (il cav. Gaetano Cafassi, medico- chirurgo) e la Sottoprefettura di Asti nei giorni 20-21 luglio dà notizia dell’infezione – verificata il 19 luglio – di Maria Matta, poi guarita, che sembra avesse preso il contagio ad Andezeno, comune della provincia di Torino distante pochi chilometri, assistendo una cognata nel frattempo deceduta.

Il 24 luglio morì Giacomo Gilardi, di anni 56, contadino residente al Fontanasso, una delle zone che costituivano il capoluogo. Al Fontanasso nel corso delle settimane successive sembra vi sia stata la maggior ecatombe, con ben 11 decessi nel mese di agosto e poi ancora uno a inizio settembre.

Il contagio tendeva ovviamente a colpire in primis i componenti dello stesso nucleo

famigliare. Al Fontanasso muoiono ad esempio Anna Barosso, di anni 63, il 13 agosto, e la figlia Teresa Conte, di anni 30, il giorno seguente; a Sant’Elena il 24 agosto muore Antonio Omegna, la cui moglie, Dorotea Gonetto, era spirata a causa del contagio il giorno precedente.

Il sottoprefetto di Asti chiedeva quotidianamente aggiornamenti al sindaco circa i nuovi casi di contagio e i nuovi decessi. Nel frattempo, vennero vietate le messe funebri præsenti cadavere, proibite le sepolture dalle ore 7 del mattino alle 18 di sera, mentre le funzioni religiose andavano tenute «nelle ore più fresche della giornata».

Il 9 agosto il sottoprefetto comunicava al sindaco che egli poteva «fare allontanare d’ufficio i maiali che trovavansi dentro codesto abitato […]. Questa facoltà poi nelle attuali circostanze si converte in un dovere, ed il sottoscritto spera che la S.V. non ponga tempo all’allontanamento di detti maiali […]. Questo ufficio – lamentava indispettito il sottoprefetto – è informato che la pulizia locale lascia molto a desiderare costì, cosicché il

sottoscritto deve nuovamente richiedere tutta la sollecitudine della S.V., della Giunta Municipale, della Commissione Sanitaria, perché sia migliorato l’attuale stato di cose […]. Anche il locale ad uso di Ospedale è troppo angusto, se appena capace di 3 letti, e sarebbe bene che le autorità procurassero di tosto provvedere a questo inconveniente».

L’11 agosto il sottoprefetto scriveva al sindaco di essere stato informato «delle premure e dell’abnegazione con cui codesti signori sanitari, dott. medico- chirurgo Allara, e dottori fratelli Bazza, medico l’uno e chirurgo l’altro, si prestano in questa circostanza per la cura del cholerosi».

L’aiuto di don Bosco ai compaesani

Intanto la giunta municipale l’11 agosto deliberò la costituzione di una “Commissione per ricevere offerte in soccorso degli individui stati colpiti dal cholera, ed alle loro bisognose

famiglie”. A presiedere la commissione fu chiamato il conte Alberto Arnaud di San Salvatore, a vicepresidente il sindaco Cafassi e a membri gli assessori e altri notabili del paese.

Le offerte più cospicue arrivarono dallo stesso conte Alberto Arnaud (£. 250), dalla contessa Adele Mossi Pullini di S. Antonino (£. 100), dal sindaco Cafassi (£. 50), da Vincenzo Aliberti (celebre giureconsulto castelnovese, £. 50), dai fratelli Sacerdote (£. 40). L’avvocato Cesare Luigi Bertagna offrì per l’occasione 50 buoni per l’acquisto di un chilo di pane cadauno. Le offerte raccolte furono poi via via distribuite alle famiglie bisognose colpite dal contagio e dai conseguenti lutti.

Sia per le offerte in denaro che per i buoni del pane la commissione redasse dettagliati elenchi dei beneficiari, tuttora conservati nell’Archivio storico comunale di Castelnuovo. Sono inoltre documentate spese «per olio per il lume, all’oste per vino, per cattinelle, vaso da notte, altri recipienti» nonché rimborsi alle infermiere e alla lavandaia.

Al falegname Giacomo Bionda fu pagata dal municipio la fornitura di otto casse mortuarie per individui poveri. Rimborsi furono fatti anche a favore di quanti si resero disponibili a effettuare il trasporto dei cadaveri. A inizio settembre l’epidemia era ormai cessata.

Alla data del 9 settembre alla Sottoprefettura di Asti risultavano solo più due infetti a Castelnuovo. In tutto – fra luglio e settembre – si ebbero 52 contagiati dal colera, di cui 27 deceduti e 25 guariti.

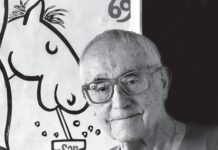

Nel corso di questa epidemia, che scosse profondamente la comunità di Castelnuovo d’Asti, ebbero un ruolo di primo piano don Bosco e uno dei suoi primi e più stretti collaboratori, anch’egli castelnovese: il giovane – contava solamente 29 anni – don Giovanni Cagliero, poi destinato a essere il fondatore delle missioni salesiane in Argentina, primo vescovo e primo cardinale salesiano.

Don Bosco e don Cagliero già conoscevano come comportarsi di fronte all’epidemia colerosa. In occasione della precedente epidemia, che nell’agosto 1854 aveva colpito Torino, i giovani allievi dell’Oratorio di Valdocco coadiuvarono don Bosco nel portare i soccorsi agli ammalati della parrocchia di Borgo Dora, una delle zone più colpite della città, con 800 ammalati e 500 decessi.

Il Cagliero, scrivono le biografie, nell’occasione dell’epidemia del 1854 «prestò l’opera

sua da provetto infermiere» senza risparmiarsi, al punto che cadde ammalato, colpito da «terribili febbri gastriche che dovevano tribolarlo per due mesi conducendolo su l’orlo della tomba, febbri causate certamente dagli strapazzi, dalla sfinitezza e forse anche da quell’atmosfera pestilenziale che si respirava nell’ambiente dei colerosi».

L’affetto che entrambi nutrivano per il proprio paese natio non li lasciarono indifferenti quando giunse a Valdocco la notizia che il colera stava colpendo duramente Castelnuovo. Don Giovanni Cassano, il principale biografo del cardinal Cagliero, così ricorda il contributo del giovane salesiano nell’assistenza dei compaesani affetti dal colera: «Il fiero morbo mieteva ogni giorno molte vittime e lo spavento rendeva difficile trovare chi si prendesse cura degli ammalati.

Don Bosco appena ne ebbe notizia, aveva pensato di mandare uno de’ suoi preti in soccorso del parroco [il teologo Michele Antonio Cinzano, ndr] e del viceparroco locale, quando don Cagliero gli si presentò. “Io – lasciò scritto lo stesso don Cagliero – gli chiesi di andare ad assistere i miei compaesani, ed egli mi lasciò partire, quantunque in quei giorni fossi molto occupato. Mi consegnò anzi una buona somma di danaro, perché mi trovassi in grado di soccorrere i bisognosi e mi licenziò dicendomi: il Signore benedica il tuo ministero! Se poi tu avessi ancora bisogno di danaro, scrivimi e te ne manderò”.

La premura di don Bosco nel soccorrere la patria in tale frangente, lo zelo spiegato da don Cagliero nell’assistere i colerosi e il suo coraggio nel far prendere provvedimenti igienici nelle famiglie colpite, commossero profondamente l’animo dei castelnovesi. Don Cagliero, pel suo contegno intrepido, paziente, pronto al sacrificio, si ebbe, cessato il morbo, un’apposita medaglia di bronzo al merito, che quel Municipio fece coniare in attestato d’onore e di riconoscenza per il valoroso giovane sacerdote».

A completare il quadro degli intrecci che uniscono la vita di don Bosco e l’epidemia di colera del 1865-1867 va ricordato che in quel torno di tempo il santo castelnovese stava edificando a Torino la Basilica di Maria Ausiliatrice. Don Bosco garantiva l’immunità dal morbo epidemico ai devoti dell’Ausiliatrice e in particolare ai benefattori della nuova chiesa.

Alla duchessa di Sora, Agnese Boncompagni Ludovisi, una delle sue benefattrici, il 30 luglio 1867 scriveva «Noi qui godiamo di ottima salute, ma abbiamo il colera nei paesi vicini che fa strage […]. Niuno di quelli che prendono parte alla costruzione della chiesa in onore di Maria Ausiliatrice sarà vittima di questi malanni, purché si riponga fiducia in Lei».

Analoghe parole indirizzava alla contessa Virginia Cambray Digny di Firenze e alla contessa Luigia Barbò di Milano, cui il 3 agosto incaricava di riferire «a tutti quelli che hanno concorso per la nostra chiesa che non abbiano alcun timore del colera.

Andassero anche a servire ne’ Lazzaretti, purché abbiano fede in Maria Ausiliatrice, non accadrà loro alcun male». Don Bosco da un lato poneva grande fiducia nella protezione dell’Ausiliatrice, dall’altro era dotato di forte pragmatismo e pertanto quell’anno agli allievi del collegio di Lanzo che avessero avuto «il morbo in patria» prescrisse di non rientrare a casa «per le vacanze per non mettersi in pericolo della vita senza necessità».

l voto alla Madonna di Vezzolano

Intanto a Valdocco il numero dei ragazzi ospitati cresceva. Il 17 settembre don Bosco scriveva al Ministro della guerra Thaon di Revel per chiedere abiti e coperte dismesse dall’esercito a favore dei suoi ragazzi: «il loro numero è di circa ottocento; parecchi sono stati fatti orfani dal morbo micidiale del colera», giovani ospiti di Valdocco provenienti da

Ancona, dove l’epidemia come abbiamo visto era esplosa già nel 1865.

L’anno successivo all’epidemia la popolazione di Castelnuovo per ringraziare della cessazione del contagio fece realizzare un grande ex voto da offrire alla Vergine di Vezzolano, un luogo di devozione particolarmente caro alla popolazione dell’Alto Astigiano.

Il quadro venne commissionato a Giuseppe Rollini, un giovane allievo dell’Accademia Albertina, destinato negli anni seguenti a una brillante carriera artistica (fra le molte sue opere si devono almeno ricordare le decorazioni neogotiche del Borgo Medievale di Torino).

La scelta di Rollini – cresciuto all’Oratorio di Valdocco e pittore di fiducia di don Bosco, come testimoniano le sue opere presenti in tutte le principali chiese edificate dal fondatore dei salesiani – quale autore dell’ex voto comunitario, appare non casuale ed evidenzia ulteriormente il ruolo avuto da don Bosco nell’intera vicenda.

Il quadro raffigura la Madonna: essa non ha però né le sembianze con cui solitamente è raffigurata la Vergine di Vezzolano, né quelle di Maria Ausiliatrice a cui, come si è visto, pure faceva speciale affidamento don Bosco per la protezione dal colera. Un’attenta

analisi della postura della Vergine, caratterizzata dai raggi che si dipartono dalle mani, fa ricondurre indubbiamente l’iconografia raffigurata da Rollini a quella della cosiddetta “Medaglia Miracolosa”, quella cioè della Vergine apparsa nel 1830 a Caterina Labouré in rue du Bac, nel cuore di Parigi.

Non deve stupire questa peculiare scelta: fu proprio nel 1832, nel momento più devastante dell’epidemia di colera che stava colpendo la capitale francese, che si decise di far coniare

la “Medaglia Miracolosa”, in base a una ben definita iconografia dettata, secondo la tradizione, dalla Vergine stessa alla sua veggente. Nacque così una particolare devozione alla Vergine di rue du Bac quale protettrice dal colera.

Don Bosco era consapevole di questa specializzazione taumaturgica, e fece quindi indossare la medaglia ai ragazzi di Valdocco che si impegnavano a curare i colerosi durante l’epidemia

torinese del 1854. L’offerta del quadro votivo fu accompagnata dalla pubblicazione di un’ode, anonima, stampata contestualmente su un foglio volante.

L’ode è intitolata Gli abitanti di Castelnuovo d’Asti a Maria Vergine del Vezzolano per la cessazione del cholera nel 1867 ed è preceduta da un verso di Silvio Pellico tratto dalla poesia Il Voto a Maria, composta nel 1837 in occasione del voto della città di Torino alla Consolata per la cessazione del contagio di colera del 1835: «venne l’indica lue e tremenda apparve, ma nel nome di Maria sedossi e sparve».

Per saperne di più

Sulla storia delle epidemie di colera che colpirono l’Italia nel corso dell’Ottocento: Anna Lucia Forti Messina, L’Italia dell’Ottocento di fronte al colera e Ercole Sori, Malattia e demografia, entrambi in Storia d’Italia, Annali, vol. 7, Malattia e medicina, a cura di F. Della Peruta, Torino, Einaudi, 1984, pp. 427-494 e pp. 539-585; Paolo Preto, Epidemia, paura e politica nell’Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 1987; Eugenia Tognotti, Il mostro asiatico.

Storia del colera in Italia, Roma-Bari, Laterza, 2000; Giorgio Cosmacini, Le spade di Damocle. Paure e malattie nella storia, Roma Bari, Laterza, 2006.

Sull’epidemia di colera del 1867 nel Monferrato: Giampaolo Pansa, Poco o niente. Eravamo poveri. Torneremo poveri, Milano, Rizzoli, 2011, pp. 94-95, 146-151.

Sul colera nell’Astigiano: Silvia Baldi, Carità, beneficenza pubblica e assistenza sanitaria ad Asti dal Medioevo alla Prima Guerra Mondiale, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1998, pp. 210-216.

Sulla vita del cardinal Cagliero: Giovanni Cassano, Il Cardinale Giovanni Cagliero (1838-1926), Torino, Società Editrice Internazionale, 1935.

Sulla devozione alla Vergine di Vezzolano: Gianpaolo Fassino, «L’amo come l’ideal donna dei sogni». A Vezzolano negli ultimi due secoli: percorsi di visita tra sacro e profano, in Storie di turismo in Piemonte, a cura di V. Calabrese, P. Martignetti, D. Robotti, Torino, L&M – I Luoghi e la Memorie, 2007, pp. 339- 362