Schivo e timido nella vita, mattatore in scena

Fa’ nen el toni!”. Molti di noi, non più giovanissimi, ricorderanno di essere stati apostrofati da bambini con questa espressione, con una parola di origine antica sopravvissuta nella nostra parlata popolare. Ma l’espressione era bonaria, sorridente, proprio perché con l’ingenua malizia del bambino avevamo mosso i grandi alla risata, facendoci perdonare l’eventuale impertinenza.

“Toni” è una parola antica, che alcuni fanno risalire all’inglese Tony, con identico

significato di sciocco, o meglio ancora “sempliciotto”. E senza scomodare troppo

Shakespeare, non possiamo non pensare al determinante ruolo del “fool” nelle sue

opere.

Ed è questa la cifra del Tony, o Toni: saper dire certe verità, ironizzare sui difetti della

società e delle persone con la grazia della semplicità, un po’ “fè er stassi per nen paghè ‘l dasi”, con una comicità bonaria e garbata. Ecco, le parole “garbo” e “garbato” sono quelle che ricorrono maggiormente nelle peraltro poche e talvolta approssimative biografie di un grande, spesso non abbastanza valutato, astigiano: Carlo Artuffo.

Fu pittore, cantante, macchiettista, attore, autore teatrale e soprattutto diede vita

a straordinari monologhi in dialetto che hanno fatto ridere generazioni di piemontesi. Fu anche il primo a essere conosciuto attraverso una copiosa produzione discografica, oltre che nei teatri.

Nasce ad Asti nel 1885 va a Torino, si sposa ma rimane vedovo, con 5 figli

Nato ad Asti il 26 giugno 1885 da una famiglia di modesta condizione sociale (il padre era materassaio), inizia prestissimo a rivelare molteplici talenti artistici. Pare fosse un discreto pittore, sapeva cantare e si dedicò al teatro dialettale, dapprima nelle filodrammatiche astigiane. Mise a frutto la sua vis comica e appena dopo la Grande Guerra si trasferì a Torino dove c’erano più occasioni di sbarcare il lunario.

A Torino andò sposo a una vedova che gli recava in dote tre figlioli, a cui ben presto se ne aggiunsero altri due, frutto del loro matrimonio. Tragicamente la donna lo lasciò a sua volta vedovo, all’età di ventisei anni, con cinque figli da crescere in una situazione economica ancora precaria. Nell’ardua impresa fu aiutato dai genitori, pronti a tiresi su er manie con la spontanea generosità che sa mostrare la nostra gente apparentemente un po’ ruvida.

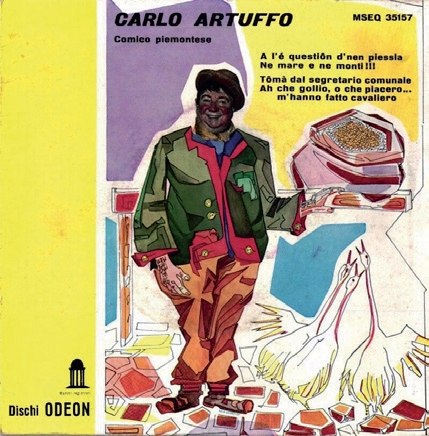

Forse già avevano come motto la frase “A l’è question d’nen piessla”, che divenne poi titolo di uno dei suoi monologhi. Professionalmente Artuffo ha un certo successo come cantante leggero, ma questo non è sufficiente tanto sul piano professionale quanto su quello di una piena espressione della comicità.

Negli Anni Trenta sul palco con Erminio Macario

Prosegue quindi la via del “Toni”, che alterna i suoi lazzi e le sue invettive alle sue “serenate”. Ma aspira al teatro di prosa, naturalmente dialettale, in una Torino che pullula di iniziative.

Finalmente nel 1921 riesce a essere scritturato dalla prestigiosa compagnia di Mario Casaleggio, in una della tante edizioni di T ‘l as mai fait parei, ottenendo una doppia grande soddisfazione: quella della riuscita interpretazione del ruolo di sempliciotto monferrino, e quella del grande successo dell’esilarante monologo che vi aveva inserito.

Si tratta del racconto di un paisan monferrino che per la prima volta va a teatro a Torino… Il testo piace moltissimo e certe battute diventano un tormentone: la donna che nasconde in seno una lettera misteriosa dell’amante e il successivo dialogo con

l’uomo: «dammi quella littra, no non te la dago».

Per Artuffo è la promozione. Casaleggio lo stima e gli affida solo ruoli sicuri. Nel 1926 lo ritroviamo nella Compagnia “I monferrini” con lo spettacolo “Sima qui coi ‘d Callianet” che si ispirava alle gesta di Gianduja. Poi anche per Casaleggio comincia un periodo difficile, e quindi Carlo inizia – con alterne vicende – a passare da una compagnia all’altra. Negli anni ’31 e ’32 lavora con Macario e Angelo Alessio.

Nel ’35 tornerà con Casaleggio. Spesso è scritturato come “attrazione”, cioè come personaggio a sé che interviene con monologhi e canzonette in alcuni punti dello spettacolo ottenendo molte volte un successo superiore a quello dei protagonisti.

Al teatro Rossini di via Po ospita anche “Gli scolari di val Masone”

Ma ricopre anche ruoli tradizionali. È instancabile (non dimentichiamo i cinque figli da sfamare), fino ad arrivare al record del 1934 in cui è scritturato per partecipare a ben sette spettacoli. Tralasciamo i titoli, che ormai poco ci direbbero, anche per la difficolta di reperire i testi originali.

Ma citiamo, sempre dello stesso anno, Lorens ‘n t i pastiss, in quanto segna il debutto di Artuffo come autore. La sua produzione – al di fuori dei suoi ormai celebri monologhi – continua con almeno altri cinque testi: I miliun ‘d barba Giaco, Ah, l’amur l’è nen pulenta, Trentun a l’è un bel punt, La tabacchiera di Pio IX, Pi cretin che parei ass meur.

Il suo teatro è il Rossini di via Po, dove nel maggio 1938 viene invitata, grazie ad Artuffo, anche la compagnia dialettale astigiana che interpreta Gli scolari di Val Masone,

una commedia in musica con “tipici balli regionali”. E ottiene un memorabile successo. Sull’argomento, si può leggere La banda delle zucche e l’epopea degli Scolari di Val Masone, in Astigiani, numero 19 del dicembre 2016, pagina 44.

È importante ricordare come tutte queste attività teatrali piemontesi continuassero faticosamente a esistere nonostante l’avversione del fascismo, timoroso che il dialetto potesse dividere e creare barriere o nascondere doppi sensi non graditi al regime.

Il fascismo controlla e impone l’italiano nei testi comici

Quindi non ebbero vita facile neppure i De Filippo, Angelo Musco, e il genovese Gilberto Govi. Tutti dovettero italianizzare il linguaggio, limitandosi alla cadenza. Anche questa scommessa fu vinta da Artuffo: ne è prova lo spassoso monologo I porci del nostro paese interpretata in italiano maccheronico.

Intanto il pubblico andava orientandosi anche verso altri generi: il cinematografo, l’operetta, il café-chantant. Si comincia a tradurre in piemontese testi italiani e francesi, mentre il successo grande del teatro dialettale va sempre più limitandosi ai pochi grandi classici, primo fra tutti, e a buon diritto, Le miserie d’ Monsù Travet di Vittorio Bersezio. Così, giunti alla seconda guerra mondiale, è ormai la rivista a fare la parte del leone sulle scene italiane.

In scena con la compagnia della soubrette Marisa Maresca

Si sente l’esigenza forse di consolarsi dalla tristezza quotidiana con un po’ di “disimpegno” (che, a ben vedere, sempre tale non è), belle ragazze e aitanti giovanotti, motivetti accattivanti e un po’ di lustrini.

Naturalmente Carlo Artuffo si adegua, e accetta una scrittura nella famosa compagnia “Maresca”, dominata dalla prorompente presenza scenica di Marisa Maresca, fisico

vistoso, scollatura vertiginosa e recitazione “sopra le righe” che segneranno l’inizio di una nuova epoca di quel genere teatrale. (E per concederci una frivolezza, aggiungiamo che la Maresca fu celebre anche per il suo legame col giovane Walter Chiari).

Artuffo, per conto proprio, non rinnega le radici e ottiene grande successo con Tomà ‘l monfrin, uno dei suoi personaggi più riusciti: il contadino a cui era morta la mucca che si esibisce in una grottesca lamentazione che diverte il pubblico e permette all’attore di sfoderare il meglio della sua verve comica. E dal momento che, come lui soleva dire, “campare si deve” e il lavoro tocca prenderlo dove c’è, si cimenta pure con il cinema, anche grazie all’amicizia che lo lega a Casaleggio.

Il viso è quello giusto per poter diventare un ottimo caratterista, ma non avrà fortuna, anche a causa del suo carattere schivo che mal si adattava al mondo del cinema.

Girò cinque film: Pietro Micca, Tre fratelli in gamba, Troppo tardi l’ho conosciuta, L’ultimo combattimento, Margherita fra i tre, realizzati negli studi Fert di Torino, tranne il secondo, girato alla Titanus di Roma.

Recita in cinque film accanto al giovane Carlo Campanini

Solo in Margherita fra i tre il suo ruolo ha una certa rilevanza. Accanto a lui, la diva dei “telefoni bianchi” Assia Noris e il giovane Carlo Campanini, cui invece arrise ben migliore fortuna. Uno dei rarissimi casi – forse a quei tempi l’unico – di attore valorizzato per la sua piemontesità, in mezzo a tante parlate regionali ampiamente accettate nel mondo dello spettacolo, a cominciare dalla romana.

Artuffo avrà ancora nei primi Anni Cinquanta alcune esperienze cinematografiche col regista Vittorio Cottafavi, ma nulla di veramente importante.

Le maggiori soddisfazioni, oltre alla notorietà, gli vennero dalla radio, fin dagli Anni 40 ma più ancora negli Anni 50, grazie all’abilità di cantante e alla capacità di trasformare il dialetto monferrino in un italiano maccheronico improbabile, ma comprensibile, che nulla perde della freschezza, dell’espressività e della verità del dialetto.

Alla radio spopola in Bondì cerea con la figlia Nina

Artuffo raggiunse un posto di rilievo nel panorama radiofonico e una buona popolarità anche fuori dal Piemonte soprattutto grazie alla trasmissione Bondì cerea, che animava

accompagnato dalla figlia Nina, talentuosa artista e ottima cantante.

Nata ad Asti il 22 ottobre 1907, Nina esordì come attrice al Teatro Rossini di Torino, lo stesso dove recitavano il padre e Mario Casaleggio. Fu per qualche tempo prim’attrice giovane della compagnia Casaleggio, iniziando parallelamente a dedicarsi alla lirica.

Nel 1929, a 22 anni, Riccardo Massucci la volle nell’organico dell’Unione radiofonica italiana (URI), per costituire la Compagnia d’operetta di Radio Torino, con cui prese parte alla prima operetta trasmessa dalla radio italiana, Il Paese dei Campanelli (1929). Da allora fu prim’attrice in numerose operette, commedie musicali e riviste radiofoniche, tra le quali appunto la succitata Bondì cerea insieme al padre.

Disgraziatamente si spense presto, nel 1956. Carlo Artuffo le sopravvisse due anni, morendo a Trofarello l’11 giugno 1958.

Ma veniamo ai testi che Artuffo scriveva per sé, monologhi e canzoni.

I personaggi nascono dal mondo contadino monferrino

Vi si rappresenta un mondo monferrino contadino, con le sue ingenuità, i vizi e le virtù che, a ben vedere, sono poi quelli dell’umanità tutta.

Il personaggio principale abbiamo già visto essere Tomà, contadino sempliciotto che si dispera cantando la morte della vacca a cui era tanto affezionato, che nei confronti col

mondo al di fuori del suo borgo rimane sconcertato e così, trovandosi per la prima volta a teatro, non comprende che quello a cui assiste è finzione scenica: scatena il finimondo e finisce per buscarle (Dammi quella littra o Tomà a teatro); oppure, assoldato come comparsa cinematografica, finisce per essere preso a schiaffoni (Oh

che da sgiafflon).

Ancora, ottenendo chissà come la croce di cavaliere, viene quasi strangolato con la catena da quella birba di Flipot (Oh che gollio che piacero, m’hanno fatto cavalliero). A casa, come di prammatica, ha una moglie di mano lesta che ha il merito di riportarlo con i piedi a terra. Poi ci sono i parenti come magna Roseta, che venuta in visita da Torino porta con sè figlia, genero, nipotino di dieci mesi, e cognato della figlia con moglie e sorella (Pi gnun d’atri?), obbligando il povero Tomà e consorte a dormire nel fienile. E costringendo pure il nostro malcapitato a svegliarsi nel cuore della notte per cantare la ninna nanna al pupetto della cugina che dorme beata.

Alla fine però Tomà non se la prende, intenerito dai sorrisi del neonato.

Ma a proposito di famiglia, c’è ben altro: si arriva al virtuosismo funambolico di Na parentela baravantana, dove ci si perde tra matrimoni tra parenti acquisiti e nascite di bambini che finiscono per essere tanto fratelli che figliastri del protagonista.

A pensarci bene questa non è che l’estremizzazione grottesca di quanto poteva realmente accadere nelle nostre campagne, dove per esempio non era raro che alla morte di uno sposo la vedova si maritasse col fratello di lui.

Ma sono vari i personaggi che popolano questo “piccolo mondo antico”. Non può mancare il parroco, il cui latino lascia alquanto a desiderare: tanto «son paroli an latin, che vujacc a capissi nan». Attento alle offerte a la gesia e alla sua decorosa manutenzione, non pare del tutto immune da un innocente apprezzamento per le giovani bellezze locali, mentre dal pulpito mette in guardia con toni apocalittici dai peccaminosi balli moderni, dove «da j ambrassament a son ad musica as va ai pacioccamenti, par andé a finì agli appuntamenti. E l’è propi lì ch’a i suced el patatrac del corpo e dell’anima…».

Tiene testa al parroco cula birba d’ Flipot, che bara sull’ammontare delle offerte promesse nei momenti di difficoltà. Ma su Flipot il nostro Tomà ha una certezza: «Flipot l’andrà dricc dricc a brusaté ant l’infernass, plandrunass d’ la malura!».

Al paese non possono mancare i pumpista, peraltro non ancora muniti di pompa, che in periodi di siccità sono costretti a tentare di spegner le fiamme con il vino, approfittandone per spegnere soprattutto la loro sete… Quando finalmente la pompa arriva, i pompieri sono costernati da un lungo periodo senza incendi, e quando infine se ne verificherà uno, confusi per l’emozione, tra foto ricordo e discorsi celebrativi, riusciranno a giungere sul posto trovando solo cenere.

I monologhi sono moltissimi, e varia è la fauna umana che li anima. Ne L’asu sop compaiono un venditore disonesto che trascina Tomà a ubriacarsi all’osteria per far sostituire dal complice l’asino contrattato prima con un altro zoppo. E la moglie che al ritorno a casa copre di improperi el ciucatun che ha sposato, e l’immancabile Flipot che non perde l’occasione per sfotterlo.

Il protagonista ricorda che sì – tra i fumi dell’alcol – gli era parso di vedere qualcosa di strano nell’animale, tanto che aveva osservato al venditore che gli pareva ’n poc mol ans na gamba davanti ma quello gli aveva risposto: «ma no, a sii vui ca sii mol ans la gamba davanti».

I suoi testi mai scurrili, bonariamente ironizza su difetti e ingenuità

Ed è questo uno dei più audaci doppi sensi che Artuffo si conceda, insieme all’altro nella predica del parroco che, preoccupato per la rottura di una canna dell’organo, annuncia consolato che il sindaco ha promesso ch’am buttrà la cana ant l’orgu.

E questo ci conduce ad alcune osservazioni fondamentali sullo stile. Artuffo è volgare nel senso etimologico del termine, cioè “attinente al volgo, popolare”, ma rifugge sempre la battuta troppo grassa e scurrile. Spesso, piuttosto che scandalizzare, induce alla tenerezza che si prova nei confronti di un bambino che ingenuamente dice cose di cui forse nemmeno sa bene il significato.

Artuffo ovviamente conosce bene persone, caratteri, peccati e significati, ma pare sia rimasto in lui quel che di pulito e innocente – con una piccola malizia veniale – che è proprio dell’infanzia. Del resto, non stiamo scoprendo qui come sia necessario per un artista vero restare in qualche modo bambino!

Uno degli aggettivi più usati nel descrivere il suo teatro è “garbato”. Ed ecco, questo garbo non lo perde mai, anche narrando di pumpisti ciucc, stalle, buse, asini, vacche e porci e parentele baravantane.

Artuffo osserva le persone e in fondo non le giudica davvero. Anche la moglie manesca viene da lui stesso giustificata per le enormità che Tomà le combina. La donna è concreta, necessaria a mandare avanti la famiglia e riequilibrare le follie del marito, è forte non solo nell’ammannire sgiaffelloni, ma anche nel lavoro duro, addirittura nel poco gradevole anlevamento dei porci.

Si sente che lui conosce bene e ama questo ambiente, che se ne sente parte, e quindi ne sorride come a ridere di se stesso. E poi vale sempre il suo “A l’è question d’ nen piessla”. Insomma, una profonda umanità, un carattere spesso schivo (i colleghi a volte lo rimproveravano per lo scarso presenzialismo) e riflessivo, con una sua raffinatezza di cuore, che va ben oltre la “cultura” ufficiale e scolastica che non ebbe.

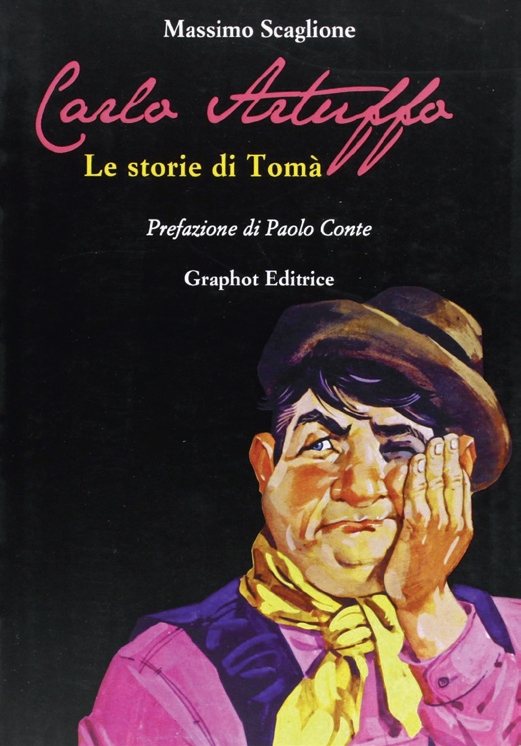

La sua arte, e in questo è davvero un grande, è semplicemente essere “lui stesso”, unico, senza ostentazioni né falsi pudori. Una comicità che nasce dalla vita vera, dall’elaborazione serena del dolore e delle difficoltà, dalla spontaneità di chi in fondo è in pace con se stesso e con il mondo. E in fondo è tutto intuibile da un’occhiata alle sue foto, a quel faccione bonario che ci sorride amabilmente.

Di lui rimangono, abbastanza rari ma spesso con registrazioni reperibili online, i dischi dei suoi monologhi. A parte i gracchianti 78 giri originali, esiste un’edizione realizzata dalla Emi Odeon-Carish di Milano tra la fine degli Anni Cinquanta e i primi Anni Sessanta di dieci dischi a 45 giri contenenti ciascuno quattro monologhi. Più difficile il reperimento delle canzoni, marcette accattivanti dai temi consueti, proprio perché mai ristampate.

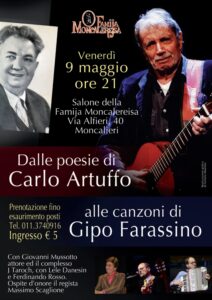

Il suo teatro ripreso da Gipo Farassino e Roberto Balocco

Dopo quanto si è detto circa la sua unicità, dove l’immagine fisica e la spontaneità genuina sono tutt’uno con l’interpretazione, è difficile parlare di suoi epigoni. Questo nulla vuole togliere alle ottime reinterpretazioni che ci rese Gipo Farassino, che anzi ha aggiunto colori nuovi, oltre ad aver ridestato l’interesse per Artuffo.

Ritroviamo atmosfere riconducibili a lui nel lavoro di Roberto Balocco, ovviamente più moderno, e forse non è azzardata, nella scena contemporanea, la citazione di Luciana Littizzetto: nei suoi momenti migliori, nei monologhi di sua scrittura, specie quelli dell’inizio, si ritrova una spontaneità, un’osservazione birichina ma non veramente cattiva dei vizi e delle virtù del mondo, un’arguzia che ha conservato qualcosa di paesano.

Nel 2008 a Castell’Alfero lo ricordano collegandolo al mito e alla storia di Gianduja