Una sera a sorpresa arrivò a cena a casa nostra Michel Platini

Nel 1986 un uomo più di ogni altro era in vetta alla mia personale classifica dei miti. Occupava anche gran parte delle pareti della mia stanza da adolescente, rendendola piacevolmente bianconera: Michel Platini era (e se rimaniamo in ambito calcistico, lo è ancora) il mio idolo, quello da cui non staccavo gli occhi durante le partite, quello che era inutile continuare a paragonare a Maradona (con il quale all’epoca si contendeva la qualifica di migliore) perché tanto, per me ragazzo, era l’ineguagliabile numero 10.

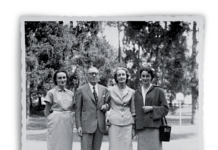

Immaginate che cosa può avere provato quello stesso ragazzino un bel giorno, quando, nell’aprire la porta di casa se lo trovò di fronte. Proprio lui, Michel Platini in persona. Il più bel regalo che un uomo, che era (ed è) in vetta a un’altra mia classifica, più intima e più vicina, potesse farmi. Mio padre mi “regalò” una serata con Michel Platini a casa nostra a Castiglione, la casa sulle colline, appena fuori città, che per me e per la mia famiglia è stata teatro di tanti episodi, aneddoti e avventure. Ricordo quella sera alla perfezione: mia nonna Clara (juventina doc, con cui ero solito leggere e commentare Tuttosport) e io, eravamo rapiti da ogni parola che provenisse dalla bocca del campione francese (io, per la verità, anche un po’ dalla bellezza della sua giovane moglie).

Ricordo bene anche come lo sguardo di Platini lasciasse intendere di non essere proprio a suo agio a casa di un politico. D’altronde non posso biasimarlo, era stato trascinato a casa mia dal suo presidente Giampiero Boniperti su invito di mio padre che allora era ministro del Tesoro.

Il mattino seguente, a difendere il calciatore da chi in famiglia l’aveva trovato un “francese un po’ snob”, solo mia nonna e io. Non mi è difficile capire perché, nel tempo, restammo i soli a innaffiare la piantina che Platini aveva portato in dono a mia madre quella sera.

Questo è solo uno dei momenti con mio padre che, se mi volto, rivedo nitido. Papà ha cominciato a interessarsi di politica giovanissimo. Mia madre mi racconta che già durante i loro primi appuntamenti, ovunque andassero, era solito fermarsi a leggere i manifesti dei partiti, quelli in cui esprimevano le proprie posizioni sulle questioni di interesse collettivo, che sentivano come più urgenti, dando vita così, a “pubblici dibattiti” sui muri delle città. Non smise mai di farlo, convinto com’era che tra quelle righe si riuscissero a evidenziare alcuni dei problemi più importanti di un territorio e che fare politica significasse appunto individuarli per risolverli.

La prima candidatura a 33 anni con la Dyane arancione

Quando, nel 1976, la Dc propose a mio padre la prima candidatura alla Camera dei Deputati, io avevo cinque anni e mia madre, nel tentativo di farlo desistere e ricordargli le sue responsabilità di padre, gli mise in braccio mia sorella Paola (detta Palli) di appena un mese.

La passione politica ebbe la meglio e a 33 anni cominciò quindi la sua prima campagna elettorale, che allora prevedeva le preferenze. Ricordo che in quel periodo papà lavorò senza sosta, raggiungendo gli appuntamenti della campagna elettorale con la sua Dyane arancione. Sul retro di quell’auto le mie cugine e io avevamo pensato di appiccicare due paperotti, attenti che risultassero ben visibili. Amici raccontano che a un comizio parcheggiò questo suo potente mezzo accanto alla lucida “ammiraglia” di Umberto Agnelli, che proprio in quel 1976 fu eletto senatore per la Dc.

Durante quella campagna abbandonò un incontro elettorale per potere partecipare al battesimo di mia sorella, unica ragione valida per lasciare un discorso a metà. Mentre mio padre cercava di conquistarsi preferenze alle elezioni, a Castiglione noi bambini giocavamo con i santini che giravano per casa e ricordo che quando si chiuse la campagna elettorale, saputo del buon risultato, tornò a casa a festeggiare.

Noi piccoli lo accogliemmo sul cancello lanciando i suoi santini per tutto il giardino ripetendo la frase: «Bravo Gianni che sei arrivato primo!». Gli andai vicino e tirandolo per la giacca gli chiesi piano: «Papà, ma poi cosa hai vinto?». La mia percezione delle cose è ovviamente cresciuta con me e ricordo che in casa quando papà il lunedì partiva per Roma, lo prendevamo in giro dicendo: «Vai a salvare l’Italia!».

Lui stava al gioco e sorrideva, ma ci credeva davvero e anche noi sapevamo che intendeva il suo mandato come un impegno di grande responsabilità verso chi lo aveva eletto, ma anche verso tutti gli italiani. Non posso dire che non fosse ambizioso, ma ho sempre avuto la netta sensazione che il suo impegno personale fosse sempre funzionale al fare qualcosa per l’Italia. Negli anni l’ho sentito spesso dire: «Eserciti il potere per essere utile al Paese, non per il potere fine a stesso».

«Sottosegretario vuol dire che devi scrivere tutto il giorno a macchina?»

Parlando della mia consapevolezza su quello che mio padre effettivamente facesse, non dovevo averla ancora pienamente raggiunta nel 1981, quando era ancora una consuetudine per me, mia sorella e i miei genitori, andare una volta all’anno a Venezia insieme ad amici, zii e cugini. Si trattava sempre dello stesso “gruppo vacanze”: una netta maggioranza di bambini più o meno di tutte le età, teneva in pugno un’esigua minoranza di adulti. Era giugno e dopo avere visitato la città e dato da mangiare a un numero piuttosto considerevole di piccioni, il gruppo affaticato rientrò in albergo.

All’ingresso la receptionist fermò papà dicendo che c’era una telefonata per lui. All’epoca non esistevano i cellulari e in quella telefonata mia zia informò mio padre della sua nomina inaspettata a sottosegretario al Bilancio con il Governo Fanfani. A noi bambini la parola “sottosegretario” evocò subito un’immagine precisa.

Questa volta fu però mia cugina Francesca a fare la domanda: «Zio, ma adesso devi scrivere tutto il giorno a macchina?». Quando papà fu nominato Presidente del Consiglio nel 1987 io avevo 16 anni e probabilmente ero uno dei pochi a sapere che il Presidente non amava svegliarsi presto al mattino. Una domenica sarebbe dovuto partire da Caselle alla volta della Germania per incontrare l’allora cancelliere Helmut Kohl. Si presentò in cucina in pigiama, tutto arruffato e con la faccia assonnata. Mia madre e io ci dicemmo ridendo: «Consoliamoci pensando che anche Kohl in questo momento è così!».

Per noi bambini era il pontificatore poche ramanzine molti ragionamenti

Abbiamo sempre ironizzato molto in casa, ricordo che uno dei soprannomi che gli avevamo dato era quello di “pontificatore”, perché lui non faceva la ramanzina classica, ma la prendeva da lontano, pontificando appunto.

Ad esempio, proprio lui che non nuotava, aveva la pretesa di spiegarmi come tuffarmi dal trampolino. Quando rientrava da Roma e chiudeva la porta di casa alle sue spalle, si trovava dinanzi spesso alla stessa scena: mia madre Eugenia e io che litigavamo. Lui che, a mio parere, in quei momenti non capiva se eravamo più belligeranti noi o l’intero Parlamento, esordiva con un serafico: «Qual è il problema?» e continuava: «Vedi Marco, nella vita…».

Dopo avere pontificato cercando di fare da paciere tra me e mia madre, anche la mia frase conclusiva era sempre la stessa: «Papà, tu la mamma l’hai scelta e me la lasci tutta la settimana, io me la sono trovata!».

Quell’estate partimmo alla volta della Turchia. Eravamo in tanti del solito gruppo di sempre e affittammo un caicco per passare qualche giorno in mare. Imparai allora che il Presidente del Consiglio deve essere sempre raggiungibile. Una delegazione di tecnici arrivò in Turchia da Palazzo Chigi per montare sull’imbarcazione un enorme impianto radiotrasmittente che doveva restare sempre acceso e l’armatore, un turco ignaro di tutto, a cui era giunta una normale prenotazione per una vacanza, si preoccupò non poco quando intuì il ruolo di papà.

Ape chiama Elefante in mezzo al mare della Turchia

Ogni tre ore mio padre doveva dare a Palazzo Chigi sue notizie usando dei nomi in codice. Fu così che papà diventò «Ape» e Palazzo Chigi «Elefante». Le comunicazioni tra Ape ed Elefante proseguirono senza intoppi fino a quando fummo in mare aperto e la trasmittente cominciò il gracchiante tormentone: «Elefante chiama ape, rispondi ape!».

L’ape per un po’ di giorni non riuscì a rispondere e a dare sue notizie e noi ragazzi ridevamo ogni qualvolta l’elefante si manifestava insistente alla radio. Finita la vacanza sentii dire dall’armatore, in un italiano un po’ stentato: «Mah, alla fine Goria è uno normale!».

Mi resi conto davvero che mio padre non era proprio uno qualunque, quando il pensiero che da lui dipendessero certe decisioni mi fece soffrire. Nel settembre del 1987 il mercantile italiano “Jolly Rubino” venne attaccato dalla marina iraniana e l’episodio spinse il Governo ad autorizzare l’invio di una piccola flotta da guerra per il pattugliamento del Golfo Persico accanto agli alleati statunitensi.

L’idea che proprio mio padre, con una sua decisione, potesse essere la causa di eventuali morti non mi andava giù e ricordo che ne parlammo a lungo e che, angosciato, gli chiesi di mollare tutto e di dimettersi. Lui mi rispose che era certo che il conflitto si sarebbe evitato e così fu. Si dimetterà poi, come è noto, per altre ragioni nel 1988.

La sgridata per avere fatto tardi a New York

Un anno dopo la sua elezione al Parlamento Europeo, partimmo insieme per un viaggio a New York. Era il 1990 e il gruppo degli amici di sempre era cresciuto, oramai era composto da una maggioranza di adulti, chi più, chi meno come me e i miei 19 anni. Una sera uscii con i miei coetanei del gruppo e, conquistato dalla Grande Mela, non rientrai fino alle quattro del mattino.

Al mio rientro in albergo trovai papà seduto ad aspettarmi, pronto per pontificare. Quella volta mi sgridò parecchio e molto seriamente mi disse che stavo sprecando un’occasione, perché non avrei avuto la forza l’indomani di visitare la città e di gustarmi appieno New York. Vero, ma quello che non poteva sapere è che al mattino quella forza non l’avrebbe più avuta neanche lui: ne è prova una foto che ci ritrae entrambi addormentati su una panchina nell’atrio del museo di scienze naturali.

Non so dire quanto abbiano pesato gli incarichi istituzionali di mio padre sulla mia vita di ragazzo, sinceramente credo non molto. Di certo non mi sono serviti a conquistare più ragazzine, o a evitare i “due di picche” che mi sono preso, perché a quindici anni queste cose (fortunatamente) non hanno alcuna importanza. Non mi sono nemmeno serviti a scuola, anzi, nel dubbio di un 5/6 a fine quadrimestre i professori sceglievano quasi sempre per difetto, una specie di sudditanza al contrario se vogliamo, e di cui, conscio della poca voglia di studiare che avevo, non mi sono mai sognato di lamentarmi.

Ricordo però che da ragazzo era difficile muovermi con papà senza che le persone per strada ci guardassero e facessero commenti. Forse ciò che mi è parso più duro in quelle situazioni e a quell’età, è stato capire quali fossero le amicizie davvero sincere e quali quelle che avevano l’obiettivo di poter dire “sono amico di…” o “sono stato a casa di…”. Al di là di tutto, quello che so bene di mio padre è che, tra un impegno e l’altro, cercava di trascorrere del tempo con me e in questo tempo abbiamo condiviso tante passioni.

Le prime, come forse già si era intuito, erano il calcio e la Juventus. Era capace di fermarsi a lungo anche a guardare due bambini palleggiare e la domenica era il nostro giorno, in tutti i sensi. Era anche il giorno di Domenica Sprint e, puntualmente, anche delle proteste di mia sorella Palli, che voleva vedere i cartoni. Un bel giorno le fu detto: «Palli, la domenica sera c’è il calcio, o te lo fai piacere o fai qualcos’altro». Mi piace pensare che proprio in quel momento sia stata “iniziata” al calcio, che segue ancora oggi con passione, tanto da avere ancora l’abbonamento alla Juve (in curva).

Al primo incontro con il fidanzatino di mia sorella gli diede del lei

Quando mia sorella ragazzina compì 16 anni, comparve a casa nostra il suo fidanzatino. Mio padre, impreparato, se lo trovò davanti e gli diede del lei. Quello stesso ragazzino (oggi mio cognato), con la sfacciataggine che contraddistingue molti adolescenti, a chi gli chiedeva se si era imbarazzato nell’incontrare il Ministro, rispondeva: «Era certo più imbarazzato lui!».

Volevamo seminare la scorta e finimmo tamponati al semaforo

Un altro ricordo che ho di mio padre è la sua voglia di libertà, che qualche volta si esprimeva con il desiderio di restare un po’ da solo, senza scorta. Così, a volte, passava dall’uscita di servizio senza allertare i ragazzi di guardia all’ingresso. Mi ricordo bene una volta in cui insistette per guidare la sua auto.

Mi fece sedere sul sedile accanto al suo e per farmi ridere decise che dovevamo seminare la scorta. Fremevo su quel sedile e mi divertivo un mondo nel vedere mio padre che, più ragazzino di me, correva come un pilota di rally per lasciarsi alle spalle chi aveva il compito di “guardarlo a vista”.

Schiacciò l’acceleratore fino a quando il rosso del semaforo gli impose lo stop, la macchina della scorta però non fece in tempo a frenare e ci tamponò. A pensare a quell’episodio ancora rido di gusto e ricordo con affetto tutti i ragazzi della scorta, in quell’occasione molto imbarazzati. Ricordo bene anche un’afosa giornata estiva del 1992. Un ragazzo con i jeans strappati e una maglietta dei Pink Floyd si presentò a Roma, al Ministero delle Finanze, chiedendo alla sicurezza di accompagnarlo dal ministro.

Mi cacciò dal ministero «Qui non si viene con i jeans stracciati»

Dopo avere inizialmente riso e fatti poi i dovuti controlli, gli addetti mi accompagnarono da mio padre. Quando alzò gli occhi dai suoi fogli e mi vide vestito in quella maniera, si arrabbiò moltissimo e mentre mi conduceva di gran carriera verso l’uscita del suo ufficio, mi disse che avrei dovuto imparare a rispettare le Istituzioni a partire dall’abbigliamento. Quel giorno di fatto mi cacciò e io, a malincuore, smisi di mettere i jeans strappati in certe sedi.

A vent’anni dalla sua scomparsa mi mancano i suoi consigli

A vent’anni dalla scomparsa di papà continuo a incontrare persone che con i loro attestati di stima confermano ancora oggi l’idea che ho di lui, anche quando tra queste ce n’è stata una convinta che “il suo amico Gianni” suonasse la chitarra nel suo gruppo. Mio padre non possedeva doti musicali, né ha mai suonato, ma non voglio deluderlo proprio ora.

Mi chiedono spesso quanto mio padre sia stato determinante nella mia vita e pensando a lui sono certo che il suo esempio sia stato fondamentale per me, mi ha trasmesso i suoi principî e i suoi valori. Credo che se ne sia andato proprio nel momento in cui avrei avuto più bisogno di lui, in cui avrei voluto sentirlo ancora pontificare per poi fargli molte di quelle domande a cui ho dovuto trovare da solo le risposte.

So per certo però, che quel poco o tanto che ho fatto fino a oggi l’ho fatto immaginando un suo consiglio, in qualche modo c’è stato in tutte le scelte che la vita mi ha posto davanti. È vero, è stato un primo ministro, ma per noi era semplicemente papà.

La Scheda