Gli storici scatti di Secondo Pia nel 1898

La storia della Sindone è legata a un evento di cui è stato protagonista l’astigiano Secondo Pia, avvocato e sindaco di Asti, che per primo la fotografò nel 1898. L’immagine che emerse da quel negativo consentì di vedere per la prima volta nitido il volto dell’uomo della Sindone.

Una conferma per i credenti e una scoperta eccezionale per tutti. Secondo Pia si era avvicinato alla fotografia casualmente. Nel 1876, per il suo 21° compleanno, con raggiungimento della maggiore età, ebbe in regalo dallo zio materno Orazio Mussi una novità tecnologica del momento: la macchina fotografica. Quegli anni corrispondevano agli albori della fotografia, nata pochi decenni prima. Stavano aprendo i primi stabilimenti fotografici e si producevano apparecchi, ancora di ingombranti dimensioni e di modesta capacità e qualità di ripresa. Pia si appassionò e mosse i primi passi tra reagenti e lastre.

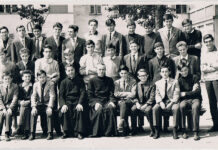

Faceva parte del gruppo di Mombarone con Carlo Franco e Giovanni Pastrone

Quel giovane astigiano aveva ricevuto dalla famiglia, esponente della borghesia illuminata della città, un’ottima formazione e preparazione culturale. La sua passione per l’arte, i musei, la storia lo portarono a partecipare – con l’amico Niccola Gabiani, storico e capo dell’ufficio tecnico comunale – ad alcuni avvenimenti significativi di valorizzazione del patrimonio culturale dell’Astigiano.

È molto significativo il rapporto che Secondo Pia ebbe con la sua terra, soprattutto con i paesi e la loro gente, con i monumenti che già allora davano segni evidenti di degrado. Proprio a questi temi sono rivolti gran parte dei suoi numerosissimi scatti.

Un fotografo “dilettante” ha sempre voluto definirsi, ma ottenne risultati di elevatissimo livello qualitativo. Fu uno dei primi fotografi italiani a realizzare immagini a colori, utilizzando le lastre Autochrome Lumière fin dalla loro comparsa sul mercato ai primissimi del Novecento. Iniziò a sviluppare la sua passione proprio nella sua villa di Mombarone, condividendola con gli amici compaesani Franco e Rebaudengo. Tra gli amici e frequentatori di Villa Pia c’era anche Giovanni Pastrone, altro astigiano che a Torino stava cimentandosi nello sviluppo dell’arte e dell’impresa cinematografica (Vedi Astigiani 11, dicembre 2014). Carlo Franco diventò poi fotografo di professione, sia itinerante che nello studio di Mombarone, così come pure il figlio Giuseppe, autore nel 1998 del volume Nelle immagini di ieri… il futuro del passato. Il gruppo si spostava con un carro su cui caricavano tutta l’ingombrante attrezzatura, compreso un vero e proprio laboratorio per lo sviluppo delle lastre, e ampliò gradualmente il raggio di azione setacciando prima l’Astigiano, per estendersi poi a tutto il Piemonte e anche alla Valle d’Aosta, dove incontrarono un altro fotografo che aveva lo studio a Torino e sarebbe poi arrivato ad Asti: Vittorio Ecclesia. La produzione fotografica di Pia, durata oltre cinquant’anni, fu davvero ingente. La sua condizione sociale gli permise di coltivare un hobby allora assai costoso, dal quale non trasse mai alcun utile. Migliaia e migliaia di fotografie regalò qua e là a chi mostrava compiacimento e ammirazione per il suo operato durante le sue innumerevoli “campagne”. Molti musei e archivi conservano le sue fotografie: 13 000 immagini sono state donate al Museo del Cinema di Torino, sono state catalogate e costituiscono oggi un vero e proprio atlante visivo del Piemonte.

Lo “scatto” che più di ogni altro rese famoso Secondo Pia – mettendo in secondo piano l’importanza di tutta la sua immane produzione – fu senz’altro quello della Sindone. Nel 1898, in occasione delle nozze del principe ereditario Vittorio Emanuele III con la principessa Elena del Montenegro (che coincisero con i 400 anni della Cattedrale di Torino e con i 50 anni dello Statuto Albertino), ci fu un’ostensione della Sindone, com’era consuetudine di Casa Savoia per gli avvenimenti più importanti. Don Natale Noguier de Malijai, insegnante di fisica al liceo Valsalice, suggerì al barone Antonio Manno, capo della commissione per l’ostensione, di chiedere al re Umberto I il permesso di fotografare la Sindone. Il re fu perplesso perché temeva che potesse derivarne un’attività speculativa, ma alla fine acconsentì, aprendosi alla possibilità di offrire copie fedeli all’originale.

L’incarico venne affidato a Secondo Pia, che all’epoca stava facendo nascere la Società fotografica subalpina ed era un “cultore dell’arte fotografica”. L’avvocato astigiano aveva 43 anni, con ormai 22 anni di esperienza alle spalle. Era evidentemente ben introdotto negli ambienti dei Savoia e della Chiesa.

«Mi offersi di eseguire quel lavoro a mie totali spese e con la rinuncia ad ogni proprietà artistica – precisa Pia in un suo diario, riportato da Giuseppe Franco nel suo libro – e questa proposta fu benevolmente accolta dal nostro Sovrano S.M. Umberto che si degnò di concedere a me solo la speciale autorizzazione».

Ebbe la possibilitàdi realizzare due soli scatti

Il via libera però arrivò quasi all’ultimo momento e non fu possibile eseguire la fotografia prima dell’ostensione.

L’esposizione al pubblico durò solo otto giorni, dal 25 maggio al 2 giugno 1898, con una sfilata continua di migliaia e migliaia di fedeli. A Secondo Pia furono concessi solo due brevi spazi, in assenza del pubblico, il primo giorno di ostensione e la sera del 28 maggio, per realizzare gli scatti che aveva dettagliatamente programmato. Bisognava portare all’interno del duomo tutta l’attrezzatura occorrente, costruire il ponteggio e rimuoverlo in fretta subito dopo lo scatto. Con la grande incognita, per di più, di dover fotografare un soggetto mai visto prima che, a detta di chi aveva già visto la Sindone, presentava solo impronte molto deboli.

Uno speciale ponteggio e la macchina fotografica gigante su misura

Fotografare quel lenzuolo di m. 4,37 x 1,10 era tutt’altro che facile. Era illuminato da due fari elettrici: una novità assoluta per l’epoca e un’ulteriore incognita per il fotografo, anche se Pia era stato tra i primi a utilizzare la luce elettrica per illuminare gli oggetti da fotografare già nel 1890. Come avrebbe reagito l’emulsione a tutta quella luce? Come regolare i contrasti? Come supplire all’illuminazione irregolare dei due fari? Per quell’occasione Pia aveva ideato un ponteggio mobile a incastri, facile e veloce da montare e smontare e per fotografare un oggetto di così grandi dimensioni – pur disponendo delle migliori attrezzature – si fece appositamente costruire un apparecchio fotografico dall’ebanista torinese Giovanni Cordero, capace di contenere una lastra gigantesca di cm. 50 x 60. «Tentai la prima volta – annotò sul suo diario Secondo Pia – la sera del 25 maggio, ma un ostacolo molto serio si presentò a causa dei fari che concentravano i loro raggi in modo da rendere ineguale l’illuminazione sulla reliquia. Cercai allora di rimediare ponendo due vetri smerigliati dinanzi ai proiettori, per ottenere una luce diffusa ed uniforme, ma il calore prodotto dalle sorgenti luminose dopo solo 5 minuti dalla prima posa provocò la rottura dei vetri».

Il momento decisivo nella notte del 28 maggio 1898

Per questo dovette rimandare il suo lavoro alla sera del 28 maggio. Nel frattempo, ladri o sabotatori avevano asportato i bulloni del ponteggio lasciato in sacrestia ma, con l’aiuto del fidato amico Carlìn Franco, riuscì a fissare il palco con delle funi. C’era anche da superare il nuovo ostacolo visivo della lastra di cristallo posta davanti alla teca per proteggere la Sindone dalla polvere e dal fumo delle candele. «I due fari non avevano uguale intensità luminosa – annotò ancora Pia – e per attenuare l’inconveniente ho fatto applicare ai proiettori altri vetri smerigliati, questa volta a m.1,50 di distanza per impedirne la rottura!».

Alle 23, finalmente, si poté esporre la prima lastra con una posa di 14 minuti e a mezzanotte la seconda con una posa di 20 minuti, collocando davanti all’obbiettivo un tenue schermo giallo. L’avventura rocambolesca terminò, dopo una corsa in carrozza, nella camera oscura della sua abitazione-studio di via Principe Amedeo. Pia immerse le lastre nel “bagno” dello sviluppo con comprensibile ansia. «Ho provato un’emozione fortissima – annotò poi sul diario – quando ho visto per primo apparire sulla lastra il Sacro Volto, con tanta evidenza che ne rimasi stupito ed insieme lieto, poiché potevo da quel momento avere la sicurezza del buon esito della mia impresa». Quelle impronte deboli sul telo di lino, in negativo si erano trasformate in un nitido «corpo positivo, il Corpo dell’Uomo dei dolori, composto nella serena e solenne maestà della morte». Ruppe il silenzio rivolgendosi all’amico e fidato collaboratore Carlo Franco: «Varda, Carlìn, se susì a l’è nèn un miràcul!!».

La notizia diventò ben presto un’arma a doppio taglio. Si gridò al miracolo, ma si parlò anche di impostura, di trucco, di “bagni speciali” e di “ritocchi indebiti”. Secondo Pia si limitò a fornire al prof. Arthur Loth una dettagliatissima relazione su tutto il suo operato, raccolta dal notaio Cantù e sottoscritta dai testimoni. Anche se tecnicamente leggermente imperfetta, quella foto rimane un capolavoro di bravura per quei tempi e la pietra miliare di un nuovo cammino. Quegli scatti ebbero importanti risvolti scientifici e quello sconvolgente negativo del volto della Sindone diede slancio agli studi sul sacro lino. Pia non si vantò mai della sua scoperta, dichiarandosi «il semplice strumento, molto fortunato, di una rivelazione che comunque prima o poi sarebbe stata fatta».Il clamore che ne seguì, comprese le polemiche di chi non voleva credere all’autenticità della foto, ebbe però forse l’effetto di porre in secondo piano ogni altra attività di Secondo Pia, di cui ancora oggi è poco conosciuto il resto della molto ricca e molto prolifica “ispirazione” fotografica. Anni dopo, il 15 febbraio 1923, Secondo Pia, anche in veste di sindaco di Asti, fu ricevuto dal Papa Pio XI e gli portò in dono le fotografe della Sindone “opportunamente” ingrandite. Le cronache dell’epoca (Il Cittadino del 24 febbraio 1923) precisano che il Papa «ammirò la nitidezza e la meticolosità dell’opera che riconobbe difficile e ardua».

Le Schede