Giovanni Rissone nell’Ottocento recitava l’Alfieri a memoria

Genova, per noi che stiamo in fondo alla campagna», oltre che per il sole e il mare che ci bagna, è divenuta negli ultimi anni meta culturale di notevole interesse: i suggestivi richiami di Lele Luzzati, le proposte espositive a Palazzo Ducale, da Amedeo Modigliani a Henri Cartier-Bresson, da Andy Warhol a Elliot Erwitt, per citare quelle in corso o le più recenti. Genova per noi, al Museo Sant’Agostino, conserva da più di trent’anni un inestimabile tesoro astigiano: un funzionante teatrino di marionette databile tra fine Settecento e inizio Ottocento, completo di trenta fondali per le scene, più di settanta quinte, un centinaio di marionette alte 40 centimetri, duecentocinquanta costumi, novanta tra elmi e cappelli, un centinaio di pezzi di attrezzeria, più di trenta copioni. Numeri che fanno di questa raccolta un unicum assoluto. Il teatrino è simile a un altro esemplare conservato all’Ermitage di San Pietroburgo, ma ancora diverso da altri che si trovano a Bologna o Venezia o al Museo della marionetta di Torino appartenuto alla famiglia di marionettisti Lupi. Questo immenso materiale finito a Genova era proprietà della famiglia Rissone, una famiglia d’arte astigiana attiva nel teatro fin dal Settecento, e sulla quale bisognerebbe ritornare, anche per l’importanza che ha avuto nel teatro italiano della prima metà del Novecento. Le cronache ricordano la figura di Giovanni Rissone, nato ad Asti nel 1820, attore che abbandona presto le scene per dedicarsi alla scultura, ma che viene richiamato improvvisamente sul palcoscenico da una compagnia teatrale giunta ad Asti per rappresentare Saul o Oreste di Vittorio Alfieri; rimasta priva dell’interprete principale per malattia, il capocomico si è rivolto a Giovanni pregandolo di salvargli le recite: era l’unico anche perché si diceva sapesse a memoria tutte le tragedie del Conte astigiano. Giovanni torna così sul palcoscenico e riprende la vita nomade del teatrante e tramanda ai figli il mestiere e la passione per il teatro: come attori, ma anche come attrezzisti, direttori di scena, trovarobe ecc. Uno di questi, Vittorio, è stato il più importante fornitore di materiale per gli allestimenti teatrali nel periodo tra le due guerre; i suoi arredi, il suo materiale scenico, la sua attrezzeria, erano tutti pezzi originali e di prima qualità. Con moderno spirito imprenditoriale riusciva a servire contemporaneamente più compagnie, anche per le tournée all’estero, e le più prestigiose come quella diretta da Dario Niccodemi, dove erano impegnati tutti i suoi cinque figli, chi nel settore tecnico, chi in quello amministrativo, chi nella parte artistica come Giuditta e Francesco detto Checco. Giuditta, nata a Genova, esordisce giovanissima a fianco di Lyda Borelli nella Compagnia di Sergio Tofano, quello del “Signor Bonaventura”, diventando prima attrice e mettendo il suo nome in Compagnia, la Rissone-Almirante-Tofano. I grandi successi arrivano nelle stagioni 1931-33 con Le lucciole della città e Due dozzine di rose scarlatte, grazie anche all’apporto di un generico di seconda fascia, il giovane Vittorio De Sica, che trova finalmente nelle parti brillanti la sua giusta dimensione artistica. La nuova Compagnia Tofano-Rissone-De Sica specializzata nella commedia brillante italiana miete successi in tutta la penisola; Il Dramma, la più importante rivista italiana di teatro, il 15 luglio del ’33 dedica la copertina a Giuditta Rissone che nel 1937 sposerà Vittorio De Sica. (Vedi Astigiani n. 1, settembre 2012)

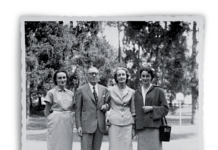

La chiesa di san Pietro nel 1937 vede il matrimonio tra Giuditta e De Sica

Il matrimonio viene celebrato ad Asti nella chiesa di San Pietro, con tra i testimoni un altro attore famoso: Umberto Melnati. Gli sposi si concedono ai fotografi: Giuditta ha 42 anni, De Sica 36. Dalla loro unione nel 1938 nascerà Emiliana, la loro unica figlia. Giuditta, che abbandonerà il teatro alla fine della seconda guerra mondiale, ha al suo attivo anche la partecipazione a più di venti film, diretta, fra gli altri, da Mario Mattoli, Mario Soldati, Alessandro Blasetti. Nel 1962 Federico Fellini la vuole in 8 ½ a interpretare il ruolo della madre di Marcello Mastroianni. Il matrimonio con De Sica era nel frattempo naufragato, con un divorzio “messicano” nel 1954, ma i due sono sempre stati in ottimi rapporti. Il fratello Checco ha solo quaranta giorni quando esordisce sul palcoscenico, nel ruolo di una bambola, e nel 1921 quando al Teatro Valle di Roma la Compagnia Niccodemi mette in scena la nuova commedia di Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore, Checco impersona il Giovanetto suicida.

Per Checco esordio in fasce e prosegue la carriera anche nel cinema

La spiccata vocazione per la scena e le sue doti attoriali gli permettono di passare dalla tragedia alla commedia misurandosi a fianco di Almirante e Tofano. Le sue interpretazioni del Bassotto di Tofano sono ancora oggi pezzi da antologia. È lui che accudisce il giovane De Sica portato in Compagnia come generico, un po’ sgraziato e ciondolante gli affidavano soprattutto ruoli da vecchio. È stata soprattutto Titta, ma anche Checco, più giovane di lui, ma scafato uomo da palcoscenico, che l’hanno sgrossato, consigliato, formato. Anche se la storia non si fa con i se e con i ma, è ragionevole supporre che la vita artistica di Vittorio De Sica sarebbe stata diversa se non avesse incontrato Titta e Checco Rissone. Checco sin dagli anni Trenta è stato molto attivo anche nel cinema; interpreterà circa una cinquantina di film nella sua carriera, anche se nel nostro immaginario la sua maschera d’attore è legata a film d’autore e di costume quali Riso amaro, Miracolo a Milano, Pane amore e fantasia, Le stagioni del nostro amore, Venga a prendere il caffè da noi. La sua vita d’artista è stata molto legata al Piccolo Teatro di Milano e in modo particolare agli spettacoli di Giorgio Strehler che lo volle anche assistente alla regia in alcuni allestimenti oltre che Direttore e docente alla Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo. Memorabili rimangono le sue interpretazioni di Ortensio nella shakespeariana Bisbetica domata, Pantalone ne L’Amante militare e zio Bernardino nella Trilogia della villeggiatura di Goldoni, il Dottore nel monumentale Arlecchino servitore di due padroni, Tiger Brown nell’Opera da tre soldi di Brecht, solo per citarne alcune. Di questa famiglia e di questo straordinario attore Asti dovrebbe ricordarsi di più. Per ora l’unico segno tangibile è la dedica a Checco Rissone del piccolo Auditorium dell’ex Centro Giovani, ora Casa del Teatro.

Il prezioso teatrino nascosto durante la guerra al Michelerio

Mi si conceda un ricordo personale. A farmi conoscere Checco Rissone non è stato, come potrebbe sembrare, il teatro, bensì il cinema o, meglio, l’amicizia con Callisto Cosulich, critico cinematografico di riferimento per noi cinefili degli anni Sessanta. Leggevamo Callisto su ABC (settimanale molto diffuso in quegli anni, di ispirazione socialista, anticonformista e anticlericale, impegnato in molte battaglie sociali e di costume, un po’ “scandalistico” per via delle copertine e del paginone centrale quasi sempre osé, per questo lo si trovava anche dai parrucchieri accanto ai calendarietti profumati di fine anno). Le lucide recensioni di Cosulich andavano oltre il film, diventavano anche uno spaccato sui meccanismi politico-sociali-imprenditoriali del cinema; ma lo si leggeva anche su Paese Sera, il quotidiano romano che per primo è uscito con un supplemento settimanale dedicato ai libri e allo spettacolo. Ad Asti arrivavano non più di tre-quattro copie all’edicola di Piazza Alfieri e al venerdì mattina sul presto c’era la corsa tra i cinefili per accaparrarsene una. Ci si vedeva, con Callisto, ai Festival di cinema, dove il tempo a disposizione, tutto sommato, non è tanto se vuoi vedere tutti i film in programma e seguire le presentazioni o le conferenze stampa degli autori: gli parlavo, perché volevo coinvolgerlo in alcune iniziative della gestione cinematografica del Teatro Alfieri, lo incuriosiva molto e guardava positivamente il fatto che un Comune fosse diventato anche gestore cinematografico della propria sala: era una novità assoluta e una speranza per la diffusione del cinema di qualità a cui lui continuava a dedicare buona parte del suo lavoro. Un anno alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, non riuscendo a finire un discorso, mi disse: «Ne parliamo con calma la prossima settimana ad Asti perché devo venire a prendere mia moglie e i ragazzi per rientrare a Roma». È così che ho scoperto che i ragazzi erano Oscar (chi si interessa di fumetti e cinema lo legge su L’Espresso e altre riviste specializzate) e Sergio (lo vediamo in molti film italiani e sceneggiati televisivi come scenografo) e che la moglie era Lucia Rissone, figlia del mitico Checco. Lei, figlia d’arte, aveva i numeri per continuare la tradizione, ma abbandona presto il palcoscenico per dedicarsi completamente alla famiglia. D’altronde cosa aveva fatto il marito? Rampollo della Flotta Cosulich di Trieste, abbandona la sua città e gli studi di ingegneria navale per dedicarsi alla diffusione del cinema: scelte che solo i pazzi o i sognatori possono fare. E niente aiuta a sognare quanto il cinema. Il bello è che Callisto ha reso partecipi anche noi dei suoi sogni. Non nascondo la soddisfazione di allora nel pensare che Callisto Cosulich fosse un po’ astigiano. Trascorrevano infatti parte delle vacanze estive ad Asti, con Checco e Giusta, nella casa di campagna di Valle Benedetta che comincio a frequentare anch’io, e dove conosco Checco, già avanti negli anni. Devo dire che le discussioni con Checco non potevano, ovviamente, non vertere che sul teatro, sul presente del teatro, sulla sua direzione della scuola del Piccolo Teatro di Milano, sull’importanza della formazione dell’attore, sulle giovani leve di attori-scrittori-registi, su Asti Teatro e la politica del nuovo che il Festival intendeva percorrere e che a lui piaceva molto. Devo dire però che parlavamo non solo di teatro ma anche di vino e gli aperitivi erano di rito, al Bar dello Stregatto in compagnia del mitico Comandante dei Vigili, Fulvio Monticone, di cui era molto amico. Checco comincia a parlarmi del suo Teatrino di marionette, delle casse di materiale a cui lui era molto legato: l’aveva collezionato suo padre, con la passione del trovarobe, il gusto dell’artista, la meticolosità dell’archeologo, pensando anche che un giorno i suoi figli, per passione o per necessità, potessero usarlo. Lo custodiva come reliquia, per la paura di incedi o furti ha fatto fare alle marionette più di un trasloco, e durante la guerra per salvarlo dai danni di possibili bombardamenti lo aveva ricoverato nelle cantine del Michelerio in Via Caracciolo. Checco nel timore che gli anni potessero danneggiare irrimediabilmente tutto questo patrimonio o che un domani potesse soddisfare gli appetiti dei collezionisti, d’accordo con la nipote Emi De Sica, decise di offrirlo a una struttura pubblica, ponendo precise condizioni: che venisse esposto in maniera adeguata e fosse usufruibile dal pubblico; che si restaurassero tutti i materiali e si rendesse funzionante per gli spettacoli il teatrino; che si stampasse un catalogo che servisse anche da inventario di tutto il patrimonio. Tra emozione e preoccupazione incomincio una via crucis per far tornare ad Asti le marionette. Servivano subito dei locali adeguati: non esistevano; avevamo da poco chiuso il Teatro Alfieri, Archivio e Musei cittadini cercavano nuovi e adeguati spazi. A conti fatti, senza gli allestimenti, avevamo ipotizzato un costo di trenta milioni di vecchie lire per i restauri e la stampa del catalogo: il bilancio del Comune non lo permetteva, la questua presso la Cassa di Risparmio di Asti, produttori e industriali del vino, aveva prodotto poco e non garantiva sulle richieste dei Rissone-De Sica; l’unica cosa che cresceva era lo sconforto.

Genova garantisce il restauro e conquista l’opera

Così nel 1982 Checco mi disse che avevano deciso di dare la collezione al Museo Biblioteca dell’Attore di Genova dove la figura dello storico Direttore dello Stabile genovese, Ivo Chiesa, rappresentava una ulteriore garanzia. Il Museo infatti nel 1985 dopo un meticoloso quanto eccezionale lavoro di restauro di tutto il materiale, ha reso agibile il teatrino inaugurandolo con uno spettacolo, Temistocle di Metastasio, allestito da Eugenio Monti Colla, anche lui discendente di un’altra storica famiglia di burattinai; ha pubblicato un catalogo, purtroppo non più reperibile, completo di saggi critici, repertorio completo, resoconto dei restauri, apparato fotografico suggestivo (alcune foto si possono ammirare sul sito www.museoattore.it/taetrino). Oggi che gli spazi ad Asti ci sarebbero, è azzardato pensare a un ritorno, seppur temporaneo, delle marionette nella nostra città e, con l’occasione, alla ristampa del catalogo? Il Teatrino è visitabile al Museo di Sant’Agostino di Genova. Per le sue fatture, all’incirca 150×200 cm., sembrerebbe destinato a rappresentazioni di corte di una famiglia nobiliare; ma il ricchissimo materiale di supporto ci fa pensare che è stato impiegato, e molto, non solo sul territorio del Lombardo-Veneto, dove probabilmente è stato costruito, ma certamente nelle zone emiliano-romagnole dello Stato Pontificio. I fondali e le quinte costruite con molta perizia, sono senz’altro opera di artisti che operavano nei nostri teatri lirici. «Le scenografie – scrive Maurizio Dotti nel magnifico catalogo – ricalcano scrupolosamente lo schema strutturale e pittorico della grandissima esperienza scaligera… La grande suggestione delle scene viene magistralmente evocata da una pittura squisitamente scenografica, dove le velature di colore nei toni cromatici pacati e quasi evanescenti si contrappongono a forme guizzanti di colori che si materializzano in masse e volumi nella distanza». I temi vari ed evocativi: Boscho e notte, Cortile d’osteria con lume, Reggia, Cortile che conduce a carcere, Piazza di Parigi ecc. Non meno suggestivi (cuciti con materiale di prim’ordine come cotone-lana-velluto-seta-laminati-cuoio) i costumi e gli accessori: parrucche, scarpe, elmi e cappelli; questo perché una marionetta, tipo una dama dell’Ottocento, veniva vestita con calze-scarpe-mutande-prima e seconda sottoveste-corpetto-vestito-parrucca-cappello. Non meno completa l’attrezzeria che può contare su tromboni-fucili-baionette-salami-grucce appendiabito-sgabelli-tavoli e sedie di vario stile-ruote-vari strumenti musicali ecc. I copioni, infine, sembrano un repertorio da teatro lirico: oltre la prosa ci sono anche dei balletti, e una Norma senz’altro elaborata dopo il successo scaligero di Vincenzo Bellini nel 1931, e poi La presa del Castello di Milano, La Sposa Tartara, La Navigazione d’Enea dopo la rovina di Troia, Il Diluvio Universale, Il trionfo dei Calzolari, Napoleone Bonaparte a Tolone ecc., quasi tutti firmati dai librettisti più famosi del tempo, come Pietro Gualtieri o Onofrio Samoggia, e provvisti del visto di censura. Sì, proprio così! Il teatro borghese dell’Ottocento, infatti, sintesi della vita pubblica e privata, “città-altra”, autonomo e incontrollabile, non era molto sopportato dalle autorità. I burattinai che per la loro agile struttura potevano arrivare anche nei paesini più sperduti erano considerati, come tutti i teatranti, pericolosi sobillatori, perché dietro innocui titoli di paladini e cavalieri, scoperta dell’America o fondazione di Roma, i burattinai esprimevano sentimenti popolari con un linguaggio da tutti comprensibile, facendo spesso riferimento, in forma implicita o esplicita, all’attualità: facevano, cioè, teatro politico. Anche la nascita di Gianduja è da ricondurre a questo periodo e con le stesse motivazioni. Le teste di legno dei burattini erano capaci di trasmettere messaggi e valori invisi alle autorità costituite. Allora come adesso, quando il Teatro suscita emozioni, parla al cuore e alla mente degli uomini, facendoli sentire con consapevolezza parte di una collettività, allora il Teatro diventa attività sovversiva.

Ha collaborato Mauro Aspromonte

Le Schede