Storia affascinante, ma l’autoritratto è senza casa

Il 2020 ci porta a ricordare il bicentenario della morte di Giuseppe Maria Bonzanigo, scultore del legno, ebanista e intarsiatore tra i più grandi del panorama mondiale.

Esponente di un’arte preziosa e raffinatissima che fece di Asti il centro del suo lavoro, Bonzanigo ha avuto una via dedicata nel cuore della città, ma merita molto di più.

Un secolo fa, nel 1920, il primo centenario della sua morte fu l’occasione per celebrarlo al meglio. Una lapide a lui dedicata, posta sul fronte dell’edificio di corso Alfieri davanti a piazza Roma, dove nacque il 6 settembre 1745, fu realizzata da un’altra gloria astigiana,

Materno Giribaldi. La celebrazione, aperta dal discorso del maggiore scultore del Simbolismo italiano, Leonardo Bistolfi, arricchì il programma della fiera autunnale che comprendeva anche un’esposizione di opere di Bonzanigo allestita nelle sale di Palazzo Alfieri.

L’epigrafe fu redatta dallo storico Niccola Gabiani, autore degli studi su Bonzanigo ristampati nel 1920, il quale ebbe un ruolo importante sia nella progettazione della lapide con busto, di cui si parlerà più avanti, sia nella formazione della prestigiosa collezione di

microsculture conservate dal Museo di Palazzo Mazzetti.

Un’altra grande citazione dell’artista astigiano va registrata mezzo secolo più tardi a Londra, più precisamente con la grande mostra sul Neoclassicismo del 1972 (The Age of Neo-Classicism), dove l’ebanista era presente con una sua magnifica opera: il parafuoco di Palazzo Reale a Torino.

Era stato questo uno degli arredi che segnarono l’inizio della fortuna dello stile Luigi XVI, lo stile di cui Bonzanigo è considerato tra i più grandi esponenti e diffusori. Alla più nota attività di mobiliere prestigioso va aggiunta quella di intagliatore di piccoli oggetti raffinatissimi con i quali Bonzanigo toccò i vertici di un virtuosismo senza eguali.

I Bonzanigo arrivarono ad Asti da Bellinzona nel Seicento

Chi era questo maestro del legno? Giuseppe Maria è l’esponente più illustre della dinastia di scultori di origine bellinzonese, trasferitasi ad Asti dal Canton Ticino nella metà del Seicento. Il primo ad arrivare ad Asti fu il minusiere Carlo Bonzanigo, figura ancora da mettere in luce, e padre di Giovanni Battista, che a sua volta ebbe tre figi. Francesco Maria,

Michel Angelo e Giorgio Patrizio, padre a sua volta di Giuseppe Maria. Una famiglia di virtuosi del legno.

Dalla bottega di Giovanni Battista, che sappiamo collocata presso la Collegiata di San Secondo, provengono gli arredi e le sculture più raffinati del Sei e del Settecento astigiano: casse d’organo e arredi d’altare realizzati anche dal figlio Francesco Maria, così come le

statue devozionali commissionate per le parrocchie di Asti, Canelli, Castelnuovo Calcea e Savigliano. Personalità di rilievo furono anche l’altro figlio Michel Angelo,autore dell’Ecce Homo conservato presso la Chiesa della Santissima Trinità di Asti.

Dal 1775 sovraintende il lavoro dei minusieri di Casa Savoia

Di Giovanni Battista, si ricorda che fu il probabile esecutore della statua commissionata per la sfilata del Palio del 1731 e autore del gruppo con Sant’Anna e la Vergine Bambina che si ammira nella parrocchiale di San Paolo, datato 1725, restaurato in occasione della recente

mostra allestita a Palazzo Mazzetti “Nella città d’Asti in Piemonte” (2017).

Sono precedenti importanti per la formazione del più grande e famoso dei Bonzanigo, quel Giuseppe Maria, figlio di Giorgio stipettaio, che superò il padre, gli zii e il nonno nella tecnica di lavorazione del legno.

Divenne un artistico mez da bosch, che sarebbe riduttivo definire un semplice falegname, la cui attività quale esecutore di arredi per i Savoia ebbe presumibilmente avvio nel 1775, con le nozze del principe Carlo Emanuele, erede al trono di Sardegna, e Maria Clotilde di

Francia, sorella di Luigi XVI.

Il suo ruolo a corte fu quello che in Francia corrispondeva al maître sculpteur, ossia

esecutore, ma anche disegnatore delle decorazioni intagliate e scolpite sui mobili

costruiti dai mastri minusieri sotto la supervisione dello scultore.

I mobili che Bonzanigo eseguì negli Anni Settanta del Settecento per le residenze di Moncalieri e Stupinigi propongono decorazioni di gusto neoclassico dove è sempre presente il riferimento al gusto francese. Negli Anni ’80 Bonzanigo fu direttamente coinvolto nell’architettura degli interni, a capo di una bottega ben organizzata e impegnata nelle residenze reali, soprattutto nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, dove l’astigiano eseguì alcuni dei suoi arredi più famosi, in parte ancora esistenti, come i mobili stile Luigi XVI

commissionati per l’appartamento della sorella del re, Madama Felicita.

Anche in questa impresa Giuseppe Maria Bonzanìgo fu, oltre che autore degli arredi,

designer e direttore creativo, attivo nel coordinamento e nell’assistenza durante

l’elaborazione dei disegni e le fasi di lavorazione. Testimonianze preziose del lavoro di Bonzanigo sono il già citato parafuoco di Palazzo Reale a Torino, commissionato per l’appartamento della principessa di Piemonte e l’altro arredo di ispirazione francese, la poltrona à la reine (1786), ora conservata nella sala della colazione a Palazzo Reale.

Nel 1787 diventa lo scultore ufficiale del legno di Vittorio Amedeo III

Nel 1787 una regia patente nominò Bonzanigo scultore in legno di Vittorio Amedeo III di Savoia. In tale veste, che prevedeva un ingaggio di 200 lire l’anno, ebbe importanti commissioni in occasione del matrimonio di Vittorio Emanuele duca d’Aosta con Maria Teresa d’Asburgo nel 1789.

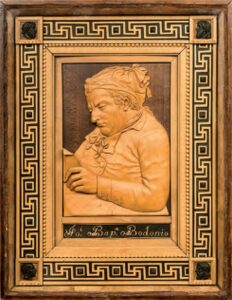

L’ultimo decennio del secolo vide l’artista attivo soprattutto nell’intaglio di microsculture, del diametro medio tragli otto e i nove centimetri, compresa la cornice. Fu l’attività che

procurò maggior fama a Bonzanigo. La notorietà dell’“intaglio minuto” si consolidò nell’ultima parte del Settecento, durante l’affermazione dell’arte Ancien Régime in Piemonte.

La fama arriva grazie alla produzione delle microsculture di “intaglio minuto”

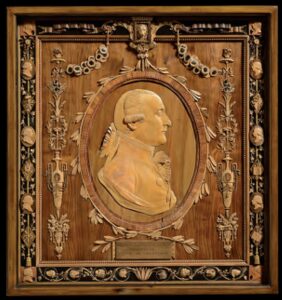

I ritratti dei Savoia furono le prime opere dell’artista. Il genere dei quadri-ritratto era assai apprezzato dalla corte sabauda. Il busto di Vittorio Amedeo III, scolpito per il Tempietto Trionfale donato al re in segno di riconoscenza per la nomina a scultore (1787, Torino, Museo Civico d’Arte di Palazzo Madama), è l’esempio di quella ritrattistica sabauda che sarà il genere più richiesto dai committenti di Bonzanigo e della sua bottega. In questi ritratti

si riscontra la personale interpretazione di Bonzanigo, quel “caldo e cordiale naturalismo” che lo distingue dai suoi allievi e collaboratori il cui riferimento ai modelli neoclassici resta rigoroso.

Ne è esempio il ritratto di Vittorio Amedeo III e il raffinato ritratto di Carolina Mejnier, entrambi oggi custoditi nelle collezioni civiche di Palazzo Mazzetti.

La fortuna pubblica di Giuseppe Maria Bonzanigo crebbe durante la dominazione francese. Egli fu tra gli artisti che aderì al regime napoleonico, anche se tempo prima aveva ritratto il principe e generale russo Aleksandr Vasil’evi Suvorov, che aveva guidato l’esercito austro-russo nella campagna italiana contro le truppe rivoluzionarie francesi.

Con Napoleone la sua notorietà arriva anche in Francia

Furono infatti i generali francesi Jourdan, amministratore generale del Piemonte dal 1801 al 1803, e Menou, protettori e committenti dell’artista astigiano. Il generale Jourdan commissionò a Giuseppe Maria il Monumento militare originariamente destinato al Museum Central des Arts e ora conservato presso Palazzo Madama a Torino.

A Bonzanigo fu inoltre concesso un laboratorio-atelier ospitato nell’ex convento di San Francesco da Paola. Questo spazio fu molto apprezzato e la fama di Bonzanigo si diffuse al di là delle Alpi. Tra gli ammiratori stranieri giunti a Torino, come prima tappa del loro viaggio in Italia, troviamo il francese Millin che restò affascinato soprattutto dai medaglioni e dai ritratti, considerate piccole meraviglie di abilità tecnica.

Così li descrive aggiungendo che oltre che dal legno le sculture erano ottenute anche dall’avorio: «Bonzanigo sculpte avec beaucoup de délicatesse le bois et l’ivoire, il fait des fleurs, des fruits, des tableaux allégoriques…».

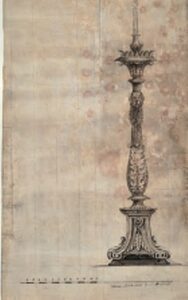

Nella produzione di quel periodo non mancano gli arredi d’altare, tra cui quelli che nel 1808 i canonici della Collegiata di SanSecondo di Asti commissionano all’ormai illustre concittadino.

L’ultima esposizione nel 1820

Scomparso il suo omaggio a Vittorio Alfieri

Si trattava di più di trenta candelieri argentati, con croce e carte-gloria per l’altare maggiore (in parte ancora esistenti), eseguiti secondo un «finito e magnifico disegno del signor scultore Bonzanigo di questa città ed in quella di Torino residente, la di cui perizia

ed abilità, come ognuno sa, è superiore ad ogni elogio».

Alle esposizioni torinesi allestite all’inizio dell’Ottocento, Bonzanigo partecipò con

bouquets di fiori, trofei e ritratti. Fu la prima imperatrice dei Francesi, Giuseppina Beauharnais, a commissionare a Bonzanigo dodici piccoli ritratti a intaglio ligneo (che sono andati perduti nel corso dei decenni), mentre i ritratti di “Sa Majesté l’Empereur et Sa Majesté l’Impératrice” furono presentati alla mostra tenutasi in occasione dell’onomastico di

Napoleone nel 1811. Bonzanigo e la sua bottega continuarono in quegli anni a produrre opere di allegoria classica, soggetti sacri o commemorativi richiesti dalla borghesia napoleonica o da ex famiglie nobili, come testimoniano alcune opere della collezione di Asti

La Madonna della Seggiola, il Ritratto di Fanciulla e i “monumenti sepolcrali”, affascinanti richiami alla poesia di Ugo Foscolo.

La Restaurazione europea e sabauda dopo il Congresso di Vienna colse l’ormai anziano artista, ma non lo sorprese. Mantenne infatti l’attività di scultore dei Reali Palazzi, ma i documenti dell’epoca lo citano soprattutto per la realizzazione di ritratti intagliati per il

sovrano.

Nel 1816 egli dovette lasciare il laboratorio di San Francesco da Paola per trasferirsi presso i padri di San Filippo. L’Esposizione di pittura e scultura aperta all’Università di Torino nel 1820 segna l’ultima apparizione pubblica dell’artista, scomparso il 18 dicembre di quell’anno.

Tra le ultime opere di Giuseppe Maria Bonzanigo troviamo un’altra opera conservata a Palazzo Mazzetti, il Monumento a Michelangelo del 1819. L’opera compariva nel Catalogo dei Quadri in Scultura esistenti nella Galeria del Defunto signor Bonzanigo dove, va

ricordato, era presente anche l’omaggio dello scultore al suo illustre concittadino Vittorio Alfieri, morto nel 1803: un intaglio, purtroppo andato perduto, raffigurante la tomba del poeta in Santa Croce a Firenze.

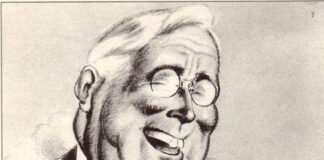

La sensibilità e l’attenzione nella resa delle fisionomie contraddistingue anche il bellissimo autoritratto di Giuseppe Maria Bonzanigo che ci riporta alle fattezze dell’artista in età matura. Del ritratto, che è circa 60 centimetri di altezza, le cui ultime notizie risalivano

all’acquisizione da parte del più grande antiquario e collezionista attivo a Venezia nella seconda metà dell’Ottocento, Moisè Michelangelo Guggenheim, esisteva solamente la fotografia in bianco e nero scattata dal noto fotografo astigiano Secondo Pia, che era uno dei componenti della commissione organizzatrice nelle celebrazioni avvenute nel 1920 in

onore di Bonzanigo.

La storia dell’autoritratto senza casa passato da Guggenheim a Venezia alla nobiltà inglese, ricomparso e venduto all’asta nel 2018 da Sotheby’s

L’immagine servì da modello per la lapide commemorativa visibile sulla facciata dell’edificio di corso Alfieri davanti a Piazza Roma. Dal ritratto, Materno Giribaldi ricavò il profilo dal modellato sfumato, essenziale, che emerge sul fondo del medaglione della targa tipologicamente affine a quelle funerarie eseguite dal celebre Leonardo Bistolfi.

Già ricordata nella collezione veneziana di Moisè Michelangelo Guggenheim dallo studioso Alessandro Baudi di Vesme, il ritratto intagliato da Bonzanigo ha fatto la sua comparsa

sul mercato antiquario (Sotheby’s) nel 2018 e con una valutazione iniziale di 250 mila euro, tale da scoraggiare un’eventuale acquisto da parte del Comune di Asti o di qualche altra

istituzione piemontese.

La storia di quest’opera è affascinante. Sappiamo che negli ultimi decenni del Settecento il ritratto fu a Torino, poi divenne proprietà di Moisé Michelangelo Guggenheim (1837-1914). L’opera passò successivamente in due collezioni private inglesi, da quella di Sir George

Donaldson (nel 1897) a quella di Sir Lionel Faudel-Phillips (1877-1941) di Balls Parks in Hertfordshire. Dalla figlia il ritratto arrivò a Sotheby’s e ora è nella disponibilità della casa d’antiquariato Burzio di Londra.

Proprio nelle scorse settimane, l’opera è stata esposta all’importante fiera internazionale Tefaf di Maastricht. Il Giornale dell’Arte ha stimato una richiesta di 500mila sterline. Sarebbe troppo sperare che questo capolavoro, nel duecentesimo anniversario della

morte del Bonzanigo, torni ad Asti almeno temporaneamente? Mecenati pubblici e privati cercansi.

Per saperne di più

Visto su Astigiani

La storia della lapide con busto di piazza Roma in “Parole di Pietra” di Pippo Sacco del numero 6, dicembre 2013