Gian Luigi Bravo quest’anno fa ottantatre anni. Antropologo di fama internazionale, ha per buona parte guardato e interpretato il mondo dall’orizzonte delle colline dell’Astigiano. A Mongardino dove mi accoglie per narrare la sua storia di vita, Gian Luigi ha ritrovato i ritmi della natura che le nostre campagne sanno ancora scandire seguendo il giro delle stagioni. Un ritmo generativo che condivide in egual misura con quello della città di Asti. La scelta, oggi, di vivere tra città e campagna gli permette di comprendere e coniugare i tempi differenti, di ascoltare il polso profondo che le due realtà esprimono. Una sensibilità antropologica che lo ha portato a interpretare con autorevole scientificità i mutamenti che in questi ultimi decenni si sono succeduti rapidi, incalzanti, trasformando, a volte anche violentemente, il presente.

L’originalità del suo lavoro universitario è stata di comprendere e interpretare criticamente l’uomo, la società, il loro rapido mutare e i loro più intimi processi evolutivi, analizzando la cultura della tradizione e confrontandola con le più recenti trasformazioni della società globale. L’esito più rilevante del suo lavoro è stato di avere intuito, tra i primi, che i saperi della tradizione erano da considerarsi patrimoni materiali e immateriali funzionali alla progettazione di un futuro attento e cosciente alla conservazione della natura e dei paesaggi che l’educata antropizzazione dei nostri progenitori ha contribuito a delineare nella loro grande bellezza. Un lungo e fertile percorso di ricerca che lo ha portato a costruire una teoria saldamente ancorata a puntuali ricerche che dimostrano come la tradizione, i saperi dell’oralità, i gesti e le parole sempre più diventino indispensabili per l’uomo che vive lo strumentale commutatore sociale e produttivo che caratterizza la società complessa del presente.

L’individuo, nel frenetico avvicendarsi delle pendolari opportunità che la parcellizzazione e l’industrializzazione del lavoro offrono, cerca sempre più di recuperare e ricostruire i tratti identitari perduti nella complessità che il ritorno ai ritmi della tradizione permette di ritrovare come tratti affettivi di un mondo in cui la comunità sa ancora vivere di saperi collettivi e di mutuale solidarietà.

A partire da queste brevi considerazioni, che appena accennano al percorso di vita da professore di Gian Luigi Bravo, ordinario di Antropologia ora in pensione ma ancora partecipe attivamente dell’attività didattica e di studio della sua Università di Torino, affrontiamo alcuni tornanti della sua esistenza, con particolare riferimento alle ragioni logiche e affettive che lo legano ad Asti.

All’inizio della tua vita c’è una farmacia rurale…

«Sono nato a Villanova d’Asti. La mia famiglia non ha radici astigiane: mio padre era di famiglia borghese torinese, mia madre di origini romane. Mio padre Bartolomeo era un chimico che prese una seconda laurea in Farmacia pensando a un lavoro meno stressante in una farmacia rurale. Avevo dodici anni, era da poco passata la guerra, quando mio padre, che aveva da tempo seri problemi cardiaci, morì e la famiglia, mia madre Maria Pia, i nonni materni, io e mia sorella Anna ci siamo trasferiti ad Asti dove ho frequentato il ginnasio e il liceo e qui ho vissuto tutti i momenti più importanti della mia vita, dallo studio, alla musica, allo sport, alla politica, alla famiglia».

Il tuo rapporto con Asti?

«Posso dire senza esitazione che Asti è veramente la mia città, l’incancellabile paese dell’anima. Sono molto legato ad Asti e in questi ultimi anni l’ho riscoperta ricostruendo la catena degli affetti e delle amicizie che la vita aveva allentato. Ancora adesso mi piace andare con Pierangela, mia moglie, a passeggiare in centro, a prendere un aperitivo per ascoltare la città, il suo ritmo generoso e più intimo, un cuore ancora contadino, ortolano, operaio e che oggi non esiste più nella pratica, ma che batte ancora forte nel profondo della sua anima. Questo ascolto è un esercizio che mi fa bene. Incontro vecchi amici che non vedevo da lungo tempo e rinnovo ricordi e accadimenti che mi sembravano dimenticati per sempre e invece attendevano solo di essere richiamati alla memoria».

Puoi definire l’astigianità?

«Sant’Agostino diceva: “Che cosa è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so”. Accade anche a me per l’astigianità. So cos’è perché la vivo quotidianamente ma non riesco facilmente a interpretarla. Oggi come oggi mi appare un minestrone molto complesso: abbiamo avuto una forte immigrazione dal Sud, e prima ancora dal Veneto, oggi ne viviamo una nuova sulla quale si stanno facendo troppe, inutili chiacchiere, ma intanto dobbiamo prendere coscienza che un bel mondo di giovani non sempre visibile sta facendo la sua vita, sta vivendo accanto a noi o meglio ancora sta vivendo con noi il progetto partecipe della nuova Asti che verrà. Non mi nascondo che è un percorso incasinato, ma credo che tutto questo eccesso di chiacchiere in libertà, da pensionati del bar sport, e lo strumentale e vergognoso sfruttamento politico di questo fenomeno epocale e internazionale dell’umanità, aggravi il problema più che risolverlo. L’immagine di Asti sembra, dunque, apparentemente complicarsi, ma la città la sento sempre mia, anzi sempre più mia. Quando mi siedo in un bar e incontro, come mi è accaduto ieri, un amico con cui avevo fatto karatè, ecco che ritrovo improvvisamente le radici più profonde di una trascorsa gioventù che riaffiora per ricordarmi che stavo bene allora come sto bene oggi».

Che cosa hai vissuto e ricercato nel mondo contadino e operaio?

«Io ho avuto la fortuna di conoscere l’Asti contadina, ortolana e operaia. Una conoscenza delle campagne che mi sono portato appresso da Villanova dove, nella mia prima gioventù, ho conosciuto la condizione contadina tradizionale, una dura realtà che segnava le campagne del tempo. Io non sono credente, ma mio padre era un cattolico praticante e quando arrivava in farmacia un paesano povero gli dava le medicine e: “fa che t’n’abi”. Gente dalla profonda dignità che ogni tanto ci invitavano a mangiare qualcosa a casa loro per riconoscenza. Ho imparato molto da questi rapporti umani che in fondo sono quelli più veri.

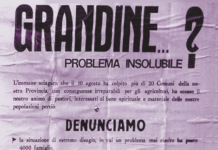

Quando ci siamo trasferiti ad Asti ho avuto due tipi di contatti con le realtà produttive del territorio, legati alla mia militanza politica. Verso la fine del liceo mi ero accostato al Partito comunista perché c’erano persone che stimavo molto, ad esempio Oddino Bo, per citarne uno, un deputato che si è occupato per tutta la vita con passione della nostra realtà contadina, fatta di piccole proprietà, in un partito che traeva la sua forza dalla classe operaia. Ho conosciuto i contadini attraverso la difficile problematica politica del tempo e lo scontro in atto tra un mondo delle campagne che chiedeva dignità e giustizia e le grandi aziende commerciali vinicole che sfruttavano il lavoro contadino, tramite una rete di mediatori, non ritirando l’uva che marciva nelle bigonce, per abbassare il prezzo. Era un mondo in cui i cattolici e la sinistra si disputavano un po’ l’egemonia. Erano nate molte cantine sociali di ispirazione democristiana con dirigenti della Coldiretti e altre di area comunista e socialista che facevano capo all’Alleanza contadini. A partire da questi conflitti sociali e produttivi, ho condotto una ricerca sulla cooperazione contadina nell’Astigiano: La solidarietà difficile, uscita agli inizi degli Anni Settanta da Marsilio».

Il contatto con gli operai invece ti porta a indossare i guantoni da boxe.

«La conoscenza con la classe operaia è avvenuta ancora attraverso la vita nel Partito comunista che allora era intensa e affettivamente forte e solidale. Un rapporto che si è sviluppato anche attraverso la partecipazione alla vita del circolo Way Assauto dove effettivamente ho anche tirato di boxe misurandomi con alcuni compagni atleti astigiani di rilievo nazionale. È stato un rapporto che, pur avendo avuto alla radice una tensione politica che mi guidava, fu arricchito dalle relazioni umane che quel luogo di ritrovo operaio esprimeva. Bisogna vincere il cliché che nel partito si fosse tutti ingessati, rigidi, dogmatici. Gli operai della Waya erano capaci di fare le cose in modo molto serio, ma nel contempo di essere spiritosi e di prendere in giro sé stessi e anche il partito: una grandissima virtù politica e umana che abbiamo perso. Oggi questa capacità di prendere in giro da sgnur, da signori, in modo articolato e parodico, è stata sostituita dall’insulto e dalla calunnia, una cosa che non sopporto più. Quegli operai erano bellissime persone, capaci di essere dure e rigorose nelle vicende politiche e sindacali e nel contempo spassose con sé stessi e con il partito e di raccontarsi barzellette di fabbrica che parodiavano anche la loro professionalità, il loro lavoro».

Quando la tua ricerca incontra il canto popolare?

«In questo mondo contadino e operaio ho scoperto il canto popolare, una passione che ha catturato la mia gioventù e che mi accompagna tutt’oggi, in questo tempo di riflessione, con lo stesso orizzonte sonoro che mi rende ancora felice. Il punto chiave è stato la “Locanda del popolo” di Freilino, là nel vicoletto che parte da via Garibaldi dove allora c’era un’edicola. Mi portarono per le prime volte alcuni amici e colleghi universitari come Giorgio Pronzato con cui sono ancora molto legato adesso. Gli studenti del nostro gruppo si trovavamo tutti al Bar Lupi di corso Dante. C’è una foto di gruppo di noi studenti universitari durante la stagione della goliardia. Debbo dire che avevamo idee politiche anche molto diverse, ma la sera quando dal bar Lupi partivamo per girare la città prevaleva la voglia di divertirci e di stare insieme. Fu in quei tour che ci siamo imbattuti nella “Locanda del popolo”. Era un luogo fantastico, caldo e vivo. Poi i miei amici non l’hanno più frequentata; io invece mi sono innamorato del canto popolare e del mondo che lo praticava e ho continuato a visitare l’ostu regolarmente per imparare le forme e le pratiche di questa espressività poetica. C’è una figura che voglio proprio ricordare ed era Secondo Amerio detto Gundo, un dirigente della Cgil e consigliere comunale del Pci. Una persona seria che però quando entrava nella locanda cominciava a intonare, cantare, ti insegnava l’aria, era spiritoso, bravo. C’era addirittura uno che lavorava al cimitero che arrivava con una moto. Era un ambiente assolutamente popolare dove anche persone che avevano importanti impegni venivano per cantare. Ho visto pochissimo alcolismo diffuso. Gli operai non li ho mai visti veramente ciucchi, usavano la tecnica del bere pian pianino, poco per volta e nel frattempo cantavano. Il canto non era sbrodolamento da ubriaco, ma un modo piacevole per farti venir voglia di imparare canti in compagnia, di familiarità, di amicizia. Il vino in dosi ragionevoli accompagnava la ritualità e il canto popolare. Io ho studiato e ho cantato il rito delle uova quaresimale e questo fenomeno l’ho vissuto e interpretato, e anche in campagna la serata si svolgeva serenamente perché il vino accompagnava, ma non diventa dionisiaco».

I canti nelle osterie sono state lo colonna sonora di quegli anni?

«In via Quintino Sella vi era un’osteria – il proprietario lo chiamavamo Scaiun – dove il vino era un momento importante della socialità alimentata da un minimo di ebbrezza, di cordialità, di creativa espressività. In queste osterie il vino si accompagnava con piatti di salumi e formaggi e il “bagnare nell’olio”, con i primi freddi non mancava la bagna cauda. D’altra parte tutta la pianura astigiana del Tanaro era coltivata a orti e oggi dobbiamo avere la capacità di ri-proporre queste profonde radici ortolane».

Quando la passione per il canto popolare diventa ricerca antropologica?

«È stato decisivo l’incontro con Franco Coggiola (vedi Astigiani n. 12 giugno 2105) e il fratello che con la famiglia gestivano il circolo del tennis alle antiche mura. Franco era un ricercatore straordinario, ha collaborato con il Nuovo Canzoniere Italiano e poi con l’Istituto De Martino di Milano dove ha acquisito un ruolo importante. È stato Franco a conoscere per primo nel 1964 l’operaia Teresa Viarengo che possedeva uno dei più vasti e completi repertori canori della tradizione: un pozzo di memorie, sono più di 300 i brani salvati e registrati.

Sono diventato amico di Teresa nella seconda metà degli Anni Sessanta e l’ho portata in “Seicento” a Torino al teatro Alfieri per cantare nello spettacolo Ci ragiono e canto organizzato con Dario Fo. Ricordo bene, ha cantato con serena tranquillità, un grande successo: Teresa era l’espressione dell’intelligenza della vera classe operaia. Poi ci sono stati i Cantacronache, amici che si ponevano il problema non solo di interpretare ma di far nascere un canto con la finalità politica di creare alternative alle canzonette di consumo».

Ma prima delle canzoni popolari ci fu la stagione della scoperta del jazz con una band molto speciale. Raccontala.

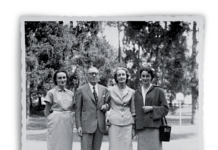

«Fu Paolo Conte che al liceo classico, durante un intervallo in cui ci trovavamo a parlare di tutto, soprattutto di donne, mi propose di dare vita a un gruppo musicale. Musicalmente eravamo delle scamorze e abbiamo incominciato a imparare meglio l’uso degli strumenti: il jazz ha una scala e strutture musicali particolari. Noi abbiamo assorbito queste diversità passando tante notti a casa di Paolo, in corso Dante, riempiendoci la testa della musica introvabile di grandi jazzisti che erano ai primordi delle sperimentazioni che nascevano a New Orleans. Poi il Club Astense di via Hope ci ha ospitati e un grande musicista e maestro, Mingo Chiodo detto “il Duca” (vedi Astigiani n. 3 del marzo 2013), ci ha musicalmente messi in riga e poco per volta siamo diventati un complesso non male. Ci chiamavamo gli Original Barrelhouse Jazz Band. Paolo Conte, che mi chiamava Gershwin, ha ricordato in una sua memoria i nostri incontri, i pomeriggi a imparare ritmi e contrappunti e le lezioni estemporanee di Mingo che era genovese di origine e faceva l’assicuratore, ma aveva una conoscenza musicale sterminata. Un giorno alla settimana suonavamo il nostro repertorio per amici e studenti. C’è un foto che immortala una di quelle esibizioni: siamo tutti in giacca e cravatta. Paolo Conte al microfono, io al pianoforte, Piero Gasparini alla batteria e Cin Coggiola al contrabbasso con Mingo Chiodo al clarinetto. Non eravamo i soli, c’erano altri complessi bravi in cui suonavano anche operai. C’era un operaio sassofonista bravissimo che si chiamava Arri e un chitarrista simpaticissimo che lavorava alla Waya che veniva chiamato “testa girevole” perché quando suonava girava sempre la testa. C’era un certo fervore musicale. Dopo l’università, ho perso i contatti perché sono andato a lavorare all’Olivetti prima e ho inseguito poi borse di studio all’estero».

Nella tua vita si susseguono l’esperienza con Adriano Olivetti, la mancata borsa di studio negli Usa e l’arrivo a Mosca. Andiamo con ordine…

«Nell’anno accademico 1958-59 mi sono laureato in Storia della filosofia con Nicola Abbagnano con una tesi su Le dottrine contemporanee sulla razza. Subito dopo è l’Olivetti a contattarmi e mi assume alle relazioni interne. Adriano Olivetti cercava per l’azienda letterati, umanisti sociologi: c’era Luciano Gallino di cui sono poi diventato assistente in Università. I primi due mesi li ho lavorati all’officina e alla catena per capire meglio i ritmi di lavoro e la vita degli operai. Quando nel 1960 Adriano morì precocemente, in breve tempo venne smantellato quel bellissimo progetto di Comunità ideata dal fondatore. Io non mi sono più trovato, mi sono rotto le scatole, mi sono arrabbiato e ho abbandonato. Ho fatto l’autostop da Ivrea ad Asti. Mi sono rivolto ad Abbagnano che mi ha consigliato l’America. Mi sono dato da fare e ho vinto una borsa di studio alla Columbia University. Avevo già preparato i bagagli e arriva la notizia che non mi hanno dato il visto per i miei trascorsi comunisti. Non mi sono perso d’animo e mi sono rivolto all’associazione Italia-Urss e dopo tre mesi sono arrivato a Mosca con una borsa di studio senza sapere una sola parola di russo».

Nella Russia sovietica ci sono stato due anni. La mia vita da studioso a Mosca mi ha permesso di far poi conoscere in Italia quella scuola scientifica che risaliva inizialmente al pensiero anticipatore di V. Propp, di cui ho tradotto per Einaudi La morfologia della fiaba. Sul piano politico le cose sono andate altrimenti e ho aperto gli occhi su un ideale in cui credevo. C’era Krusciov che aveva un po’ aperto al mondo dopo la lunga stagione stalinista e fatto alcune cose furbe, ma l’hanno mandato via perché vi era una burocrazia odiosa che non voleva nessun cambiamento. Un totalitarismo pesante, una schifezza vedere uno stato comunista con le classi dominanti che vivevano di privilegi, anche meschini. Per esempio il latte fresco a Mosca non lo trovavi facilmente. Nella famiglia in cui vivevo però si beveva perché mia moglie Svetlana e mia suocera lavoravano alla Mosfilm, l’azienda cinematografica di stato, e mio suocero era un generale. I privilegi di cui godevamo mi facevano incazzare e questa esperienza è stata importante per la mia formazione politica, per arrivare alla conclusione che la Rivoluzione d’ottobre era stato un grande fallimento. Non mi sono però allontanato dal Partito comunista italiano che era critico verso questo stato di cose ed era mal visto dalla nomenclatura russa. Se non ammazzavano Moro e non moriva Berlinguer avremmo forse potuto avere in Italia un grande esperimento politico innovativo».

Torniamo ad Asti e al suo futuro. Come lo vedi da antropologo?

«È indubbio che oggi Asti vive una grave crisi, anche identitaria. Un modo per uscire da questa non metaforica decadenza che assedia la città è smettere di polemizzare, mettersi al lavoro, individuare bene le risorse disponibili, quali sono le energie storicamente riattivabili, le finalità della nostra speranza di futuro.

Se nel tessuto sociale della Asti di un tempo c’era più comunicazione sia tra le persone sia tra i ceti sociali, ho l’impressione che certe forme esasperate di consumo abbiano ottenuto il risultato di separare le persone e gli affetti e che i social media non siano proprio social. Io penso ci sia stata un’espropriazione nei tempi più recenti delle opportunità di collaborazione tra le persone, delle tradizionali forme di espressività e con questa una collettiva incapacità anche di esprimere punti di vista, sentimenti sia ostili, sia amichevoli. Una standardizzazione che non fa bene alle persone perché tutto diventa uguale a tutto. Io penso che il sistema televisivo e la rete digitale abbiano contribuito a determinare un forte processo di grave alienazione delle culture giovanili. I giovani devono tornare a incontrarsi, a discutere, a parlare, a cantare, ad amarsi, a conoscersi davvero e non solo tramite un clic o un mi piace”

A proposito di giovani e futuro, da cinque anni sei nella nuova condizione di nonno.

“Mio figlio Matteo e sua moglie Sara Caron mi hanno fatto diventare nonno di Agata. È cosa bellissima e con mia nipote man mano che cresce il dialogo si fa più significato. Giochiamo molto e spero di poterle insegnare tante delle filastrocche, ballate e canzoni che in questi decenni hanno arricchito la mia attività di ricerca. Sono la mia eredità”. Termina qui questo frammento di una lunga e vissuta storia di vita. Una storia che non finisce anche perché i progetti che Gian Luigi Bravo sta elaborando ci indicano nuove e stimolanti traiettorie di originali pensieri scientifici.

Il fatto che sia stato mio maestro non mi ha aiutato nel raccogliere le molte cose che ci siamo detti perché tanti sono i mondi che Gian Luigi ha trascorso a partire dalle sue mai abbandonate colline dell’Astigiano di cui è stato interprete, attore e oggi memoria di una straordinaria tradizione d’oralità. Testimone di un vasto quanto unico repertorio di canto popolare che oggi ancora si libera sulle colline, rinnovando una poetica canora, cifra ultima del suo essere Astigiano.