Il lungo percorso della medicina veterinaria

Se ne sono dette tante su come si possa essere diffuso il Coronavirus nell’uomo. Si è puntato il dito sui wet market cinesi, i “mercati bagnati”, ovvero quei luoghi che, se li vedi una volta nella vita, sono impossibili da dimenticare: si vendono cani, gatti, rospi, animali

selvatici vivi, da macellare sul posto. Si è parlato del pipistrello come possibile vettore.

Secondo la ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances, condotta negli Usa sotto la guida dell’italiana Elena Giorgi, che lavora nei Laboratori di Los Alamos, e di Feng Gao, della Duke University, il virus Sars CoV 2 ha un mix di geni ereditati dai Coronavirus di pipistrello e pangolino. Non è chiaro come sia passato a infettare gli uomini.

L’uomo da millenni combatte e convive con le malattie trasmesse dagli animali, le cosiddette epizoozie. Prima di ricordare quali sono le più note nella storia, facciamo una premessa.

La medicina veterinaria è nata quando l’uomo ha cominciato a convivere con gli animali per alimentazione, per difesa e per lavoro. Dobbiamo tornare indietro di circa 15 mila anni. Solo in tempi relativamente più recenti si è passati a considerare la medicina veterinaria come scienza vera e propria.

Le fonti più antiche sono del XIV secolo. Siamo nel tardo Medioevo e, in Centro Europa, Pelagonio firma la sua Ars Veterinaria. Erano ancora metodi di cura pratici, tramandati tra generazioni nel mondo agricolo. I primi “veterinari” erano maniscalchi, utilizzavano erbe, estratti e pozioni vegetali.

Si deve arrivare al Seicento per definire una medicina veterinaria collegata al mondo militare. Gli eserciti avevano bisogno di animali per il trasporto e l’alimentazione: cavalli, buoi, asini, muli, pollame. Da lì si è sentita la necessità concreta di curare le loro malattie.

Le prime scuole di Veterinaria in Europa sono nate a Bologna, Torino (quest’anno festeggia i 250 anni dalla nascita), Lione, Milano, e poi Hannover, Berna, Zurigo. All’inizio le scuole formavano i veterinari militari. Il corpo militare veterinario italiano ha una lunga tradizione e ha avuto un ruolo importante nelle guerre del passato.

Nella storia, parallelamente alle pestilenze umane, si sono sempre manifestate le pestilenze degli animali che decimavano popolazione e mandrie. Già Ippocrate le descriveva. Siamo attorno al 1000 a.C. e nel De re rustica si descrive l’isolamento degli uomini e degli animali.

Anche nel Vecchio Testamento si parla abbondantemente di malattie degli animali: sono descritte la scabbia, la morva (malattia del cavallo) e il carbonchio ematico, malattia batterica che fece nascere i famigerati “campi maledetti” su cui torneremo in seguito perché il Monferrato fu particolarmente colpito.

Nelle scuole greche, romane e islamiche si trattò molto di malattie animali. Nel Medioevo, tali malattie venivano considerate come una punizione divina. L’aspetto sanitario era condizionato dalla religione, da molte credenze e superstizioni. La medicina umana e veterinaria era influenzata dalla Chiesa e dai suoi dogmi.

Invece di vedere la malattia come una cosa naturale da curare scientificamente, la si vedeva come una punizione divina da accettare espiando il peccato. Emblematica la scena del film L’Albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, girato nel 1978 e ambientato nella Bergamasca di fine Ottocento, quando il veterinario, chiamato d’urgenza, arriva in calesse

sotto la pioggia nella povera stalla e diagnostica la morte imminente dell’unica mucca. La donna, disperata, va nella chiesetta di campagna e chiede la grazia facendo bere alla mucca l’acqua benedetta. L’animale dopo poche ore guarisce.

Per tenere lontane le malattie, oltre all’uso della calce nelle stalle, era tradizione ogni

anno far benedire gli animali e rivolgersi a Sant’Antonio abate, patrono degli animali, festeggiato il 17 gennaio.

Nel corso dei secoli, i veterinari partirono dalle erbe: spesso il medicamento che si usava sugli uomini si usava anche per gli animali. La figura del veterinario divenne fondamentale nelle campagne e tra gli allevatori.

Si cominciò anche a capire che c’era una corrispondenza tra salute umana e animale. Nasce il concetto delle zoonosi, ovvero le malattie che possono passare dall’animale all’uomo: possono essere di natura batterica, virale o parassitaria.

Solo nel 1954 in Italia con decreto di Sanità pubblica veterinaria venivano definite le linee guida della polizia veterinaria. È il testo base su cui si sono elaborati il concetto di profilassi, ispezione e controllo delle malattie infettive. Ecco ora un viaggio nella storia delle zoonosi.

La peste nera (1330-1353) dalle pulci, ai topi, all’uomo

La peste nera fu una pandemia che ha avuto origine in Oriente nel XIV secolo e si è diffusa in Europa a partire dal 1346. La peste fu trasmessa dai topi all’uomo tramite le pulci, con le

carovane e le navi dei mercanti sulla Via della Seta. Non a caso arrivò prima nei porti (Genova, Venezia e Palermo), e da lì si propagò in tutta Europa. Uccise quasi 20 milioni di persone. Ci fu un ritorno della peste nera nel Seicento.

Peste bovina (1650-1750): nasce il concetto di focolaio

La peste bovina è una delle prime pandemie descritte in veterinaria. Colpì l’Europa tra il 1650 e il 1750. Durò un secolo e interessò tutti i Paesi. Decimò migliaia di bovini e fu un flagello perché venivano a mancare cibo e forza lavoro.

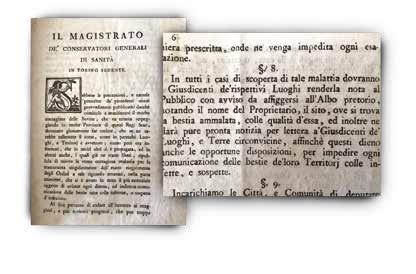

Un medico dell’Accademia Pontificia, Giovanni Maria Lancisi, scrisse nel 1715 un trattato, il De bovilla peste. Fu uno dei primi che affrontò la malattia del bovino in maniera scientifica, valutandone il grado di contagiosità. Era provocata da un batterio che si trasmetteva per via aerea. Lancisi sostenne la necessità dell’isolamento e dell’abbattimento dei capi infetti o anche solo sospetti. Individuò il concetto di focolaio e propose di dare un indennizzo ai contadini che ne erano stati colpiti.

Il Lancisi consigliava di isolare i capi ammalati e sospetti, di proteggersi naso, bocca e mani, di lavarsi le mani spesso e di utilizzare l’aceto come disinfettante. Consigliava di abbattere i capi malati e di sotterrarli in ampie buche lontani da eventuali sorgenti d’acqua, e di utilizzare calce viva per la disinfezione. Lo stesso metodo dell’abbattimento dei capi, detto stamping-out, è ancora oggi utilizzato quando ci troviamo a combattere epizoozie gravi come la peste suina o l’afta epizootica.

Un virus omologo alla peste bovina colpisce l’uomo causando il morbillo.

Carbonchio ematico e i “campi maledetti” del Monferrato

Carbonchio ematico

Un capitolo a parte merita una malattia infettiva contagiosissima e mortale che fu un vero flagello anche per il Monferrato: il carbonchio ematico.

È una zoonosi dal decorso molto rapido causata da un batterio resistentissimo, il Bacillus anthracis, l’antrace, che produce spore. Tranquillizziamo subito i lettori dicendo che oggi alle nostre latitudini è scomparso, ma purtroppo in alcune zone dell’Africa è ancora presente.

Agli inizi del Novecento si verificarono ancora casi nel Centro Italia. Comunque fino a un centinaio di anni fa era un problema molto serio: in tutti i comuni del Monferrato e del Piemonte esisteva una mappatura dei cosiddetti “campi maledetti”. Erano quei campi in cui si erano verificati dei casi, di solito sia animali che umani, cui non ci si poteva avvicinare.

Il carbonchio ematico è una malattia batterica molto resistente e si trasmette tramite una

spora che vive tantissimo tempo nel terreno, anche quarant’anni. Per questo, quegli appezzamenti erano stati ribattezzati “campi maledetti”, luoghi inavvicinabili perché ancora dopo anni si poteva contrarre l’infezione. Si manifesta con perdita di sangue scuro, nerastro – per questo il carbonchio era chiamato anche “morte nera” – dall’ano, dalla bocca e dal naso, seguiti da morte entro pochi minuti o poche ore.

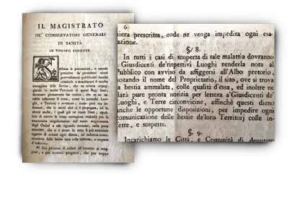

Il sangue infetto contiene grosse quantità di batteri che, a contatto con l’aria, formano spore che persistono nel terreno. Fu isolato da Robert Koch nel 1876. In Monferrato colpì in particolar modo la Valle Versa. Nell’archivio del Comune di Ottiglio, infatti, abbiamo trovato un documento datato 7 aprile 1871 del Comune di Casale Monferrato su sospetti casi di carbonchio ematico non segnalati. Sempre nell’archivio sono conservati i decreti del Magistrato di Sanità pubblica di Casa Savoia che impongono di segnalare e abbattere i capi bovini colpiti dalla morte nera. Si rischiava una “pena d’anni due di catena”.

L’antrace è tornata d’attualità nel 2001 in America con la minaccia delle lettere “infette” inviate dopo l’attentato alle Torri gemelle, destinate ad alimentare la paura per gli attacchi

terroristici.

Dal 1986 al 1993 la paura della mucca pazza

Brucellosi o febbre maltese.

Viene trasmessa da un batterio, il Brucella abortus bovis. Nell’animale dava aborto nell’ultima parte della gravidanza. È considerata una malattia professionale del veterinario. Colpisce anche pastori e allevatori a stretto contatto con bovini, capre e ovini. Veniva trasmessa per via alimentare tramite latte e formaggi freschi (ricotta, burro ecc.) oppure per via transcutanea attraverso piccole ferite.

All’uomo, nel quale colpisce il sistema linfatico, procura febbre, polmonite, gastroenterite. Nei casi più gravi, subentrava l’orchite (infezione ai testicoli) che portava all’infertilità. Ha quasi sempre un percorso cronico. Nel Monferrato colpì molti colleghi delle passate generazioni e molti allevatori.

Grazie a una massiccia opera diagnostica dei servizi veterinari pubblici, si riuscì a debellarla.

Tubercolosi bovina (fino agli Anni 90).

Viene trasmessa per via aerea dal batterio Mycobacterium Tuberculosis. Colpiva il bovino ed era pericolosa anche per l’uomo. Nel bovino si manifestava come una classica tipologia di tipo respiratorio ma diffusa anche agli altri organi.

Non era mortale, ma conviveva con l’animale. Negli allevamenti, si faceva la prova tubercolinica ovvero si iniettava un estratto proteico nell’epidermide che dava una reazione cutanea in caso di positività. Grazie alle campagne di sanificazione il Piemonte ha eradicato la tubercolosi bovina negli Anni 90 del Novecento. Oggi siamo dichiarati ufficialmente indenni.

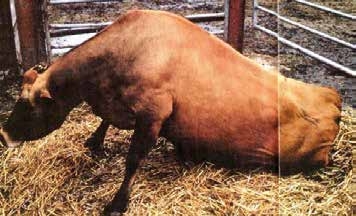

BSE – Encefalopatia Spongiforme Bovina o morbo della mucca pazza (dal 1986 al 1993).

Malattia neurologica cronica e irreversibile che colpiva i bovini, conosciuta come “morbo della mucca pazza”. È provocata da un prione, una proteina modificata, che colpisce i centri nervosi dell’animale o dell’uomo.

Fu correlata con un’altra encefalite mortale umana che si chiama morbo di Creutzfeldt-Jakob. Fu sospetta una corrispondenza tra la sindrome umana e i primi casi di Bse. Ancora oggi è comunque solo un’ipotesi. In quegli anni furono vietate la vendita di tutte le frattaglie del bovino. Fu colpita principalmente l’Inghilterra dove si utilizzavano mangimi con farine prodotte dalla lavorazione di carcasse di animali e ossa macinate. Ci furono, invece, pochissimi casi in Italia. Nessuno nell’Astigiano e nel Monferrato.

Influenza aviaria e suina (2003-2006).

Molti virus hanno plasticità, ovvero si adattano bene a passare da una specie all’altra: così il caso dell’aviaria che, sempre in area asiatica, passò da allevamenti familiari di pollame all’uomo.

L’influenza aviaria H5N1 aveva una media infettività ed era mortale. L’influenza suina H1N1 fu una mutazione virale: il virus modificò la sua struttura proteica e usò il suino come salto di specie. Questo ceppo di influenza ha interessato anche i dromedari in Egitto: era nota come la sindrome respiratoria mediorientale (Mers). È una patologia molto grave di tipo respiratorio che si può trasmettere all’uomo, tuttora endemica in Medioriente.

Morva o farcino degli equini.

Malattia infettiva e contagiosa cronica degli equini, trasmissibile all’uomo, ma estremamente rara. Quando si manifesta può essere mortale. Fu la malattia che Omero nell’Iliade identifica con il morbo di Acheo. Provoca ulcere sulla cute e nella mucosa nasale, ingrossamento linfoghiandolare, nausea, vomito, dolori articolari, diarrea, broncopolmonite.

Piroplasmosi o Malattia di Lyme.

Causata da un protozoo del genere Babesia. All’uomo viene veicolata tramite la puntura

della zecca: dà un problema al sistema immunitario con anemia e febbre. Nei casi più gravi porta al blocco renale.

Rabbia da cani e volpi.

Malattia virale trasmessa all’uomo dal cane e dai canidi (volpi ecc), ma anche il pipistrello può essere un vettore. In Italia è scomparsa. In passato sono stati segnalati pochi casi al confine con Austria e Svizzera. Colpisce il tessuto nervoso con febbre, prurito, idrofobia. È quasi sempre mortale. Si combatte con la vaccinazione.

Ebola.

Il virus Ebola è un agente patogeno zoonotico. I vettori sono i pipistrelli della frutta. Colpisce gli esseri umani con una febbre emorragica. Quasi sempre è mortale. È un virus a trasmissione diretta attraverso i fluidi corporei.

Principalmente colpita è l’Africa: la malattia fu scoperta nel 1976 nella Repubblica Dominicana del Congo e nel Sudan.

Il lavoro in Italia dei 33 mila veterinari, 160 sono nell’Astigiano

Vaiolo.

Il vaiolo era una malattia dell’uomo ad altissima mortalità, considerata scomparsa dal 2011. Può colpire anche gli animali, bovini e caprini: era la tipica malattia dei mungitori. Si manifestava con vescicole sparse nel corpo e lasciava i segni. Con la peste bovina, sono le due malattie che si considerano eradicate nel mondo.

Salmonellosi aviarie.

Si manifestano perlopiù come patologie gastroenteriche. Serbatoi di salmonella sono in particolare gli avicoli e i suini, che possono eliminare i microrganismi attraverso le feci e

contagiare così gli alimenti (uova e ovoprodotti).

Colera.

Infezione diarroica acuta causata dal batterio Vibrio cholerae. La trasmissione avviene per via orofecale: può essere contratta in seguito all’ingestione di acqua o alimenti contaminati. I cibi più a rischio per la trasmissione della malattia sono quelli crudi o poco cotti e, in particolare, i frutti di mare.

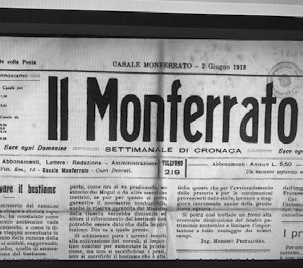

Tra i documenti ritrovati nell’archivio del Comune di Ottiglio, sappiamo che ci fu un’importante epidemia di colera nel 1854 in tutto il territorio di Casale Monferrato e anche nell’Astigiano.

Ricordiamo ancora le principali malattie animali non pericolose per l’uomo.

Afta epizootica endemica (Anni ‘50-‘70).

Malattia infettiva altamente contagiosa e molto grave, trasmessa da animali da allevamento (bovino, suino, ovicaprino) e selvatici. Il nome deriva dalle lesioni ulcerose che lascia in bocca e dallo zoccolo in necrosi fino al distacco. Non è una malattia che viene trasmessa all’uomo.

È stata eradicata grazie alla vaccinazione. L’ultimo caso venne segnalato in Europa

dell’Est nel 2011.

La lingua blu.

La febbre catarrale dei bovini e degli ovini, detta Blue tongue, è una malattia infettiva, non contagiosa, dei ruminanti. Si manifesta come una stomatite: agli animali veniva la lingua blu. Gli ultimi casi segnalati risalgono a un paio di anni fa. È partita dalla Francia ed è arrivata in Italia, con focolaio a Cremona. Non è pericolosa per l’uomo.

Mixomatosi e Malattia X.

La mixomatosi è un’infezione virale del coniglio che deforma la testa e gli arti. La malattia X causa emorragie. Sono due malattie molto diffuse e sotto controllo con la vaccinazione.

Coronavirus animali.

Ci sono molte malattie infettive della specie Coronavirus che colpiscono polli, suini, bovini, cani, tacchini e gatti. Non si trasmettono all’uomo.

Esempi comuni sono la Fip del gatto ossia la peritonite infettiva del gatto, la diarrea invernale del bovino, la Tge gastroenterite del suino, la diarrea del cane e del vitello, la malattia della cresta blu del tacchino.

Ultima notazione. In Italia ci sono 33 mila veterinari. All’Ordine provinciale di Asti ne sono iscritti 160; circa 280 ad Alessandria. Il concetto di “One health”, un’unica salute di ambiente, animale e uomo, è il nuovo modo interdisciplinare con il quale il sistema sanitario affronta le malattie. Servizi veterinari dell’Asl, Istituti zooprofilattici e veterinari liberi professionisti lavorano insieme per il controllo e la profilassi delle malattie infettive e per la salubrità degli alimenti di origine animale. Medicina hominem curat, veterinaria humanitatem.

Ha collaborato Fiammetta Mussio