I flussi migratori che dal Sud vanno verso il Nord hanno caratterizzato la storia italiana ed europea del Novecento, ma non è sempre andata così.

Riavvolgendo il nastro della storia si scoprono migrazioni che sono andate anche in direzione opposta. Ne è un esempio questa vicenda che risale a quasi mille anni fa: durò oltre due secoli e coinvolse non meno di 200 mila persone definite in sintesi dagli storici “Lombardi”, che erano in verità piemontesi della Marca Aleramica.

C’è una data d’inizio, il 1038, con una prima spedizione militare di piemontesi alleati del

condottiero bizantino Giorgio Maniace che riesce a liberare alcuni territori siciliani dai musulmani. Ma le migrazioni più significative furono al seguito di due spedizioni dal 1061 fino al passaggio del potere dai Normanni agli Svevi. Alcuni storici le attribuiscono genericamente entrambe ai Lombardi, altri distinguono la prima (quella del 1061), condotta principalmente da “migranti” della Marca Aleramica (un’ampia striscia di territori dal Vercellese al Savonese), dalla seconda avvenuta nei primissimi decenni del XIII secolo con in maggioranza gente residente in quelli che sono oggi i territori del Tortonese, Oltrepò Pavese, Piacentino.

A queste genti si deve, secondo gli storici, la fondazione di Corleone. A volere la prima spedizione fu Ruggero I d’Hauteville capo dei Normanni nell’isola, gran conte di Sicilia, che non farà in tempo a vedere la completa liberazione della Sicilia dagli arabi.

La seconda spedizione porta la firma di Federico II di Svevia, nipote del Barbarossa, che assegna al nobile piemontese Oddone di Camerana il compito di arruolare gente monferrina

con lo scopo di ripopolare le vaste aree non più occupate dai musulmani.

A Moncalvo un incontro per stabilire nuovi contatti eno-turistici

Gli Aleramici in Sicilia-storia di una emigrazione dimenticata, è il titolo di un volumetto pubblicato dallo storico e saggista alessandrino Roberto Maestri. Poco prima che lo studioso

perdesse la vita in un incidente stradale, Moncalvo aveva ospitato il 24 marzo 2018 un convegno, condotto dallo stesso Maestri a fianco dell’accademico fiorentino Leonardo

Savoia, che spiegò come mai la lingua piemontese del tempo, la gallo-italica, conservi ancora significative presenze in Sicilia.

Entrambe le migrazioni vanno considerate in un contesto storico che vedeva l’Italia divisa tra Guelfi e Ghibellini: i primi sostenitori del Papa e degli Angioini, i secondi a fianco dell’Imperatore e degli Svevi. La Sicilia era a quel tempo al centro dei grandi commerci del

Mediterraneo.

I “piemontesi” rafforzarono il ceppo franco-latino, minoritario rispetto a popolazioni greche e arabo-saracene. Tra i migranti Aleramici e Lombardi figuravano donne, uomini di giovane età, nobili senza terre, artigiani, commercianti, contadini, allevatori, uomini d’arme, architetti militari e ovviamente anche avventurieri.

Tracce della presenza monferrina in Sicilia si hanno anche nelle tecniche di coltivazione della vite che portarono all’espandersi della Malvasia e a migliorie apportate al Moscato greco.

Nella ricerca di Maestri un capitolo è dedicato alla coltivazione della vite da parte degli Aleramici a Siracusa, Catania, Cefalù e Patti. Molti gli stralci da atti notarili su compra-vendita di vigneti, come quello del 17 maggio 1257 in Corleone tra due coniugi de Allexindria che vendono per 5 once d’oro e mezzo una vigna con pertinenze in contrada Celsi. Lo studio, oltre che alla riscoperta e valorizzazione dei legami storici tra territori, pone le basi per lo sviluppo di progetti in ambito turistico ed enogastronomico sotto l’egida dei siti Unesco “I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e della “Palermo Arabo-Normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale”.

Tra i casati piemontesi che si ritrovano in Sicilia vanno ricordati gli Incisa, gli Agliano, i del Vasto, i Del Carretto e i potentissimi Lancia, che presero nome Lanza durante il dominio spagnolo, diventando vicerè di Sicilia col nome Uzeda di Francalanza, il casato descritto da Federico De Roberto nel romanzo storico I Vicerè.

La straordinaria storia di questi “migranti dal Nord in Sicilia” ha incuriosito celebri scrittori isolani: da Elio Vittorini di Conversazione in Sicilia a Vincenzo Consolo ne Il sorriso dell’ignoto marinaio, per giungere a Leonardo Sciascia ne La corda pazza.

Adelaide del Vasto protagonista della storia tra matrimoni e potere

In questa storia emerge la figura di una donna: Adelaide del Vasto, il cui casato aveva estesi possedimenti nel Sud del Piemonte e in Liguria. Nel 1087 Adelaide/Adelasia sposò

a Mileto, in Calabria, il gran conte normanno Ruggero I di Sicilia, suggellando così un’alleanza tra Aleramici e Normanni. Adelasia giunse al porto di Messina su navi da cui

sbarcarono dote, scorta e un nutrito numero di conterranei piemontesi che l’avevano seguita per insediarsi nella parte centro-orientale dell’isola.

«Bella non era, ma non doveva essere nemmeno brutta. Passabile, si direbbe oggi. Una giovinetta attraente quel tanto che bastava a suscitare gli ardori di un anziano vedovo desideroso di allargare la prole rigogliosa ma per quei tempi la fine dell’XI secolo un po’ avara di figli maschi». Questo l’incipit del libro di Pasquale Hamel intitolato Adelaide del Vasto regina di Gerusalemme, pubblicato più di vent’anni or sono da Sellerio (Palermo 1997). Un agile volume che nelle intenzioni iniziali dell’autore, impegnato in una ricerca sul periodo normanno, doveva essere dedicato al grande Ruggero II, conte di Sicilia e di

Calabria.

Ma il progetto si concentrò sulla figura della madre, una donna straordinaria che nel suo tempo aveva goduto di grandissimo potere. Più nota come la “contessa Adelasia dei palermitani”, era la figlia di Manfredo dei marchesi del Vasto (discendenti dal ramo aleramico “savonese”), fratello e vassallo di Bonifacio “il più famoso marchese d’Italia” per il cronista Goffredo Malaterra.

Nata intorno al 1075, ebbe un’infanzia difficile per la morte improvvisa del padre nel 1079 e dello zio Anselmo, con il marchesato usurpato dall’avido Bonifacio che non lasciò spazio agli

eredi. Così Adelasia e il fratello minore Enrico partirono con molti conterranei alla volta della Sicilia a suggello di una strategica alleanza tra Aleramici e Normanni. La finalità delle

migrazioni di uomini provenienti dal nord era quella di bilanciare le comunità greco-bizantine e arabo-saracene e, al tempo stesso, di rafforzare con la concessione di ampi privilegi il ceppo “franco-latino”, in particolare i del Vasto, la cui presenza venne rinsaldata

da un’accorta politica matrimoniale.

Diventati il punto di riferimento della gens aleramica in Sicilia, diedero avvio all’immigrazione di molti “lombardi” provenienti dal Piemonte e soprattutto dal Monferrato, che ripopolarono molti centri siciliani. Enrico fu ampiamente ricompensato, come ricorda nella raccolta ottocentesca dei Canti popolari siciliani Lionardo Vigo, che scrive: «E de’ villaggi lombardi il G. Conte Ruggiero nominò primo conte Enrico figlio a Manfredi marchese di Lombardia e suo cognato, perché fratello alla moglie Adelaide, e anch’egli lombardo. Ad essi fu imposto il debito di fornire all’armata navale del regno uomini e danari».

Enrico nel 1095, a seguito dell’aiuto militare offerto a Ruggero, ebbe in sposa la figlia Flandina, nata dal primo matrimonio con Giuditta d’Evreux che essendo rimasta vedova del

cavaliere normanno Ugo di Jersey, primo conte di Paternò, trasmise il titolo al secondo marito diventato in breve tempo il più potente barone della contea di Paternò, che era il centro degli “Aleramici di Sicilia”.

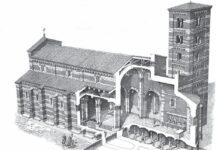

Alla sua morte, il figlio Simone unì Policastro alla contea paterna e fondò poco distante da Platea (oggi Piazza Armerina) il primo Priorato Patriarcale siciliano del Santo Sepolcro di Gerusalemme. L’occasione di nuovi trasferimenti era stata offerta dall’avanzare della conquista normanna dell’isola: iniziata nel 1061 con l’occupazione di Messina, condotta con difficoltà per tre decenni, si concluse nel 1091 con la caduta di Noto, l’ultima roccaforte musulmana.

Alcuni anni prima (forse nel 1090) Adelasia, poco più che adolescente, aveva accettato la

richiesta di matrimonio di Ruggero I d’Altavilla, che in gioventù, come scrive Goffredo Malaterra: «Era un giovane assai bello, di alta statura e di proporzioni eleganti, pronto di parola, saggio nel consiglio, lungimirante nel trattare gli affari. Conservò sempre il carattere amichevole e allegro. Era inoltre dotato di grande forza fisica e di gran coraggio nei combattimenti».

La piemontese divenne Contessa di Sicilia e regina di Gerusalemme

Sposando l’ormai ultrasessantenne Ruggero, padre di una dozzina figli e vedovo per la seconda volta, la giovanissima Adelasia ebbe il titolo di contessa di Sicilia, mentre le sorelle

furono destinate in spose a Giordano e Goffredo, figli illegittimi del marito. Da Adelaisa, terza moglie, Ruggero ebbe due figli con cui assicurare la continuità dinastica normanna di sangue aleramico. Il primogenito Simone, nato nel 1093, debole e malato morì giovane, il secondogenito Ruggero (come il padre) era destinato a diventare il futuro re di Sicilia con il nome di Ruggero II, nonno del grande Federico II di Svevia.

Donna di grande fascino e reggente determinata e volitiva, convinta sostenitrice del processo di latinizzazione della Sicilia seguito dal marito, non abbandonò mai lo spirito di

tolleranza religiosa per applicarsi in una assidua opera di assimilazione delle diverse etnie. Lo dimostra un antico documento cartaceo: il cosiddetto “Mandato di Adelasia” conservato presso l’Archivio di Stato di Palermo risalente al marzo del 1109. La lettera bilingue della contessa di Sicilia, scritta in greco e in arabo, contiene l’ordine ai vicecomiti della terra di Castrogiovanni (oggi Enna) di proteggere il monastero di San Filippo di Demenna.

Rimasta vedova, dopo la scomparsa del marito nel giugno 1101, la “Gran Contessa” ebbe la reggenza dello stato meridionale più ricco e prestigioso prima per il primogenito Simone e dopo la sua prematura scomparsa per Ruggero fino al 1112, l’anno della sua maggiorità.

Nello stesso anno la quarantenne Adelasia accettò la proposta di matrimonio di Baldovino I di Fiandra, fratello del celebre Goffredo di Buglione e re di Gerusalemme. Un anno dopo

partì dal porto di Palermo con una flotta di una decina di navi da guerra e mercantili carichi di soldati, viveri e mercanzie, oltre al tesoro personale. Si trasferì in Palestina, ma il suo

matrimonio regale fu assai infelice e si concluse dopo pochi anni col ripudio di Adelasia, che si ritirò prima nel convento palermitano di San Bartolomeo, poi in quello benedettino di San Salvatore a Patti, dove concluse la sua esistenza appena quarantatreenne nel 1118.

Riposa nel bel sarcofago all’interno della Cattedrale di San Bartolomeo nella cittadina siciliana.

I flussi migratori verso l’isola, di cui furono protagoniste le principali famiglie feudali aleramiche di salda fede ghibellina, continuarono nel secolo successivo con l’arrivo degli esuli ghibellini provenienti da “Alessandria della Paglia”.

NdA Alla ricerca sulla figura di Adelaide del Vasto ha collaborato lo storico casalese Dionigi Roggero. Si ringrazia anche il Circolo culturale “I Marchesi del Monferrato” di Alessandria nelle figure della presidente Emiliana Conti e del segretario Renato Giraudo.

Bibliografia

Rohlfs Gerhard, La Sicilia nei secoli, Sellerio Palermo, 1984

Ruffino Giovanni, Sicilia, Laterza Roma, 2003

Salvioni Carlo, “Del posto che spetta al sanfratellano nel sistema dei dialetti galloitalici; e lomb. pras’i”, in Archivio Glottologico Italiano: 436-45, 1898

Toso Fiorenzo, Comunità gallo-italica, Enciclopedia dell’Italiano online, 2010

Trovato Salvatore 2013, Lingue alloglotte e minoranze, in Giovanni Ruffino (a cura di) Lingue e culture in Sicilia, v.I, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo, 276-287–2013

Varvaro Alberto, Lingua e storia in Sicilia, v. I, Sellerio Palermo, 1981