Le prime figure femminili nelle pagine della Vita di Alfieri, l’autobiografia iniziata nel 1790, a poco più di quarant’anni, sono quelle della madre, Monica Maillard di Tournon, di origine savojarda; della sorella Giulia, nata, come Vittorio, dal secondo matrimonio di Monica con Antonio Amedeo Alfieri Bianco, conte di Cortemilia (Monica aveva avuto quattro figli da un precedente matrimonio, e altri figli avrebbe avuto dal terzo marito, Carlo Giacinto Alfieri, cavaliere e dal ’70 conte di Castagnole e Magliano); e la nonna materna, “matrona di assai gran peso in Torino, vedova di uno dei barbassori di Corte, e corredata di tutta quella pompa di cose, che nei ragazzi lasciano grand’impressione”.

L’universo familiare, segnato da una remota perdita, quella del padre, morto forse per polmonite il 5 dicembre 1749, quando Vittorio, nato il 16 gennaio, non aveva ancora un anno di vita, si affolla di figure che emergono come nei fotogrammi di un film, in cui la fuga di camere della Casa dell’infanzia si alterna alle umili stanze della cascina, nel “borghetto distante circa due miglia da Asti, chiamato Rovigliasco”, dove egli era stato dato ad allattare e dove il padre, “attempato”, ma “assai tenero”, quasi ogni giorno, l’andava a piedi a vedere.

In particolare, alle figure femminili sono legate pagine indimenticabili, per la novità dello scandaglio psicologico di un’età così difficile da raccontare, come l’infanzia, con il primo manifestarsi dei “sintomi” del proprio “carattere appassionato” (I, III), e per una ancor più sottile analisi di se stesso, circa una “particolarità assai strana”, relativa allo sviluppo delle proprie “facoltà amatorie”. Alfieri anticipa la percezione di quella dimensione duplice del tempo, propria in seguito di Proust, consistente nel nesso fra il tempo remoto dell’esperienza e quello presente della memoria, che rinnova, attraverso la percezione sensoriale di un sapore, un suono, un colore, l’emozione dei primi inconsapevoli turbamenti.

Si ricordino “i dolori e le lacrime” nel separarsi da Giulia, destinata al monastero di Sant’Anastasio, essendo egli “vicino ai sett’anni”. Riflettendo “su quegli effetti e sintomi del cuore provati allora, – Alfieri annota – trovo essere stati per l’appunto quegli stessi che poi in appresso provai quando nel bollor degli anni giovanili mi trovai costretto a dividermi da una qualche amata mia donna; ed anche nel separarmi da un qualche vero amico […] Dalla reminiscenza di quel mio primo dolore del cuore, ne ho poi dedotta la prova che tutti gli amori dell’uomo, ancorché diversi, hanno lo stesso motore” (I, II).

Altro ricordo, che rinnova l’emozione di un “innocente amore”, è quello dei “fraticelli novizi del Carmine”, i giovani fra i quattordici e i sedici anni, presenti alle funzioni nella chiesa poco lontana da casa: “Questi loro visi giovenili, e non dissimili da’ visi donneschi, aveano lasciato nel mio tenero ed inesperto cuore a un di presso quella stessa traccia e quel medesimo desiderio di loro, che mi vi avea già impresso il viso della sorella. E questo insomma – conclude Alfieri – sotto tanti e sì diversi aspetti, era amore; come poi pienamente conobbi e me ne accertai parecchi anni dopo, riflettendovi su” (I, III).

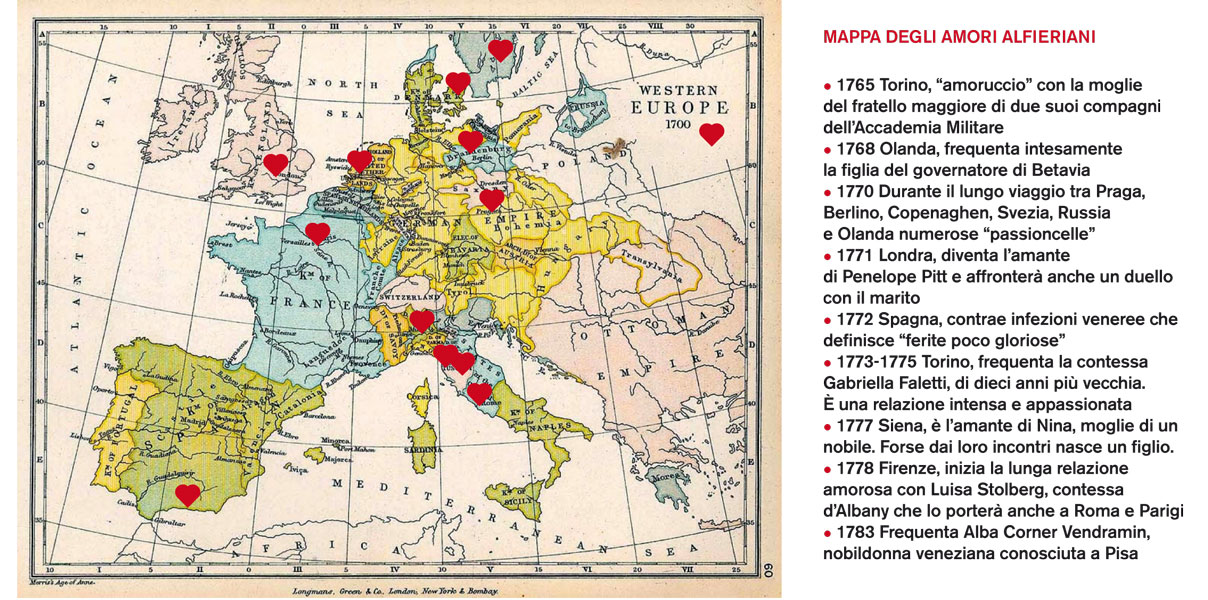

Il “primo amoruccio”

Nella “prima gioventù”, detta “età bollente, oziosissima, ineducata e sfrenata”, Alfieri riconosce in sé “una certa pendenza alla giustizia, all’eguaglianza ed alla generosità d’animo” (II, IX). Ha 16 anni nel 1765, e sta terminando gli studi presso l’Accademia Militare di Torino, crogiolo di esperienze internazionali, fra giovani rampolli dell’aristocrazia europea, in particolare inglesi, tedeschi, polacchi e russi, come egli stesso ricorda. Fra le esperienze più intense della sua inquieta adolescenza è il “primo amoruccio”, durante “una villeggiatura, ch’io feci di circa un mese colla famiglia di due fratelli, che erano dei principali miei amici e compagni di cavalcate”: “provai per la prima volta sotto aspetto non dubbio la forza d’amore per una loro cognata, moglie del loro fratello maggiore”.

Alfieri tratteggia “questa Signorina, una brunetta piena di brio e di una certa protervia che mi facea grandissima forza” e rammenta le lunghe attese “(dopo che si ritornò di villa) in ogni angolo della città, per vederla passare in tale o tal via, nelle passeggiate pubbliche del Valentino e Cittadella”. è la fenomenologia della passione a emergere con prepotenza, in una pagina sull’amore, che anticipa i racconti di successive esperienze: “Una malinconia profonda e ostinata; un ricercar sempre l’oggetto amato, e trovatolo appena, sfuggirlo; un non saper che le dire (…), un non poterla neppure udir nominare, non che parlar mai di essa”, al punto che – conclude – questa “prima mia fiamma, che non ebbe mai conclusione nessuna, mi restò poi lungamente semiaccesa nel cuore” (II, X).

In Olanda un… “intoppo amoroso”

Il 19 maggio 1766, Alfieri lascia l’Accademia ed è nominato portainsegna nel reggimento provinciale di Asti. Ottiene dal re Carlo Emanuele III licenza di viaggiare per un anno, in vista di una futura carriera diplomatica. Parte il 4 ottobre, in compagnia di un aio inglese, il prete cattolico John Tuberville Needham, di due giovani, uno fiammingo e uno olandese, e di cinque servitori, fra i quali, il cameriere Francesco Elia, nato nel 1730 a Ferrere d’Asti, di 19 anni più anziano di lui, “uomo di sagacissimo ingegno”, assegnatogli dalla sorella Giulia e dal cognato Giacinto Canalis conte di Cumiana, con i quali si teneva costantemente in contatto, a insaputa del giovane padrone. Numerose le tappe italiane del viaggio, fra le quali Napoli, dove Alfieri incontra il sedicenne re Ferdinando IV di Borbone, e Roma, dove è ricevuto da papa Clemente XIII.

In luglio fa sosta a Marsiglia e ad agosto entra in Parigi, città che lo delude profondamente. Il 1 gennaio 1768, poco prima di partire per l’Inghilterra, è presentato a Versailles a Luigi XV. Ma è ai primi di giugno del ’68, in Olanda, a L’Aia, che vive il primo vero amore. L’incontro fatale è con Cristina Emerentia Leiwe van Aduard, sposata al barone Giovanni Guglielmo Imhof, “un ricchissimo individuo, il di cui padre era stato Governatore di Batavia”. Era costei, secondo il ricordo della Vita, una “gentil Signorina, sposa da un anno, piena di grazie naturali, di modesta bellezza, e di una soave ingenuità” (III, VI). Felicità breve, per una prima separazione a Mastricht, in seguito a un “viaggetto” della coppia “all’acque di Spa; ed io dietro loro, non essendo egli gran fatto geloso”, seguita da una separazione definitiva, allorché il marito, che “mutava spessissimo luogo, ed avendo recentemente comprata una baronia negli Svizzeri, voleva andarvi a villeggiare in quell’autunno”, decise di richiamare a sé la moglie, che attendeva in villa con la madre.

È questo uno degli episodi più melodrammatici, nell’alternanza di illusione e delusione, fino all’epilogo (“mi diede una sua letterina che mi colpì a morte”), con il conseguente tentativo di suicidio, sventato da Elia, impegnato a sanare le “frenesie” del diciannovenne Vittorio, determinato a morire dissanguato.

A questa prima serie di viaggi fa seguito un ritorno in Italia: il 15 ottobre del ’68 Alfieri giunge a Cumiana nella villa di Giulia; a novembre torna a Torino, sempre ospite di Giulia e Giacinto. Allo scadere dei 20 anni, entra in possesso della propria eredità e decide di ripartire – la carrozza, la chitarra, bauli di libri – con nuove lettere, in grado di favorirgli incontri e soggiorni. Riparte il 22 maggio del ’69 per Vienna, dove evita di incontrare Metastasio, poeta di corte, a suo avviso esempio di inaccettabile dipendenza dal potere dispotico.

“Passioncelle” lungo il viaggio nel Nord Europa e il grande amore per Penelepe Pitt che lo farà duellare

A settembre, spinto dalla propria “smania” di andare, riparte per Praga, Dresda, Berlino (dove è presentato a Federico II), e poi ancora per Amburgo e Copenaghen, ai primi di dicembre. Nel ’70 è in Svezia, a Stoccolma, e, fra paesaggi surreali, fino a giugno in Russia, finché, dopo Germania, Belgio e Olanda (dove, secondo alcune fonti, vive una seconda storia d’amore, ritenuta per lo più una “passioncella”, da non confondere con il “primo intoppo amoroso” del ’68), a dicembre del ’70 giunge nuovamente a Londra.

Il racconto della travagliata relazione con Penelope Pitt (1749-1827), già conosciuta durante il soggiorno londinese del ’68, ma frequentata da fine novembre del ’70 ai primi di maggio del ’71, figlia dell’uomo politico George Pitt, già inviato britannico a Torino, dove probabilmente Alfieri l’aveva incontrato, fra il 1761 e il ’68; sposata dal ’66 con il visconte Edward Ligonier, pari d’Irlanda, colonnello della guardia e aiutante di campo di re Giorgio III, occupa due capitoli dell’autobiografia e costituisce una sorta di avvincente romanzo nel romanzo, a cui fa da controcanto Elia, in due lettere da Londra, racconto “dal basso” della vicenda: le rocambolesche corse a cavallo; gli incontri furtivi in villa, durante le assenze del marito; il martedì sera al Teatro Italiano, nel solito palco del principe di Masserano, e il duello notturno in frack, al Green Park, il 7 maggio del ’71, risoltosi con una lieve ferita al braccio destro, avendo il sinistro già bloccato da una precedente caduta da cavallo.

Infine, la scoperta della relazione parallela della donna con un palafreniere; il processo di divorzio condotto da Lord Ligonier, poi risposatosi con Mary Northington, figlia di un Lord Cancelliere; lo scandalo presto divampato sulle gazzette inglesi e il conseguente abbandono di Londra per l’Olanda, a fine giugno, fra furore e amore. In seguito, Penelope si risposò con un certo capitano Smith. Lord Ligonier morì nel 1782.

Si conoscono tre lettere d’amore in francese di Alfieri a Penelope (datate 26 e 29 aprile del ’71). Del tutto inaspettato, a vent’anni di distanza, fu l’incontro dei due ex amanti, sulla spiaggia del porto di Dover — Alfieri, accompagnato dalla Stolberg, nell’atto di imbarcarsi per Calais, durante il quarto e ultimo viaggio in Inghilterra, a fine agosto del ‘91. Non si rivolsero la parola, ma, giunto a Calais, Alfieri le scrisse una lettera, e Penelope rispose. La sua lettera fu allegata dal poeta alla Vita (IV, XXI).

Gli amici libertini e la spedizione dei “condoms”

Nelle sei lettere di Elia possedute ad Asti dall’Archivio Alfieriano, lettere di un servo, scampate agli oltraggi del tempo, con il loro linguaggio naturalmente espressionistico, intreccio di francesismi e dialettismi, emergono alcuni “ragguagli” sugli amici libertini del giovane Alfieri, come il conte di Govon, ricordato nelle epistole da Vienna, Praga e Pietroburgo, Vittorio Amedeo Solaro, conte di Govone, figlio di Giuseppe Ottavio dei conti di Govone e di Favria, marchese di Breglio, e di Irene Pelletta di Cortazzone, ufficiale dei dragoni, il quale combattè contro i turchi e morì nel 1792. Avendo fama di libertino, Giulia e il marito Giacinto desideravano che Vittorio lo evitasse.

Nella lettera da Pietroburgo del 31 maggio 1770, Elia fornisce dettagli delicati circa l’infezione venerea del giovane amico del padrone, ormai da 40 giorni in letto, e sottoposto alla terapia del “grande rimedio”, a base di “frisioni di mercurio”. Fra gli altri amici libertini, Elia cita i fratelli Honoré-Auguste (1737-1802) e Jean-Antoine Sabatier de Cabre (1745-1816), il primo in missione diplomatica a Pietroburgo, il secondo, abate a Liegi, dove sostituiva il fratello, come ministro di Francia presso il principe vescovo di quella città.

Non stupisce che, in una lettera in francese, di cinque facciate interamente scritte, da Londra del 10 gennaio 1771, dopo essersi soffermato con preoccupazione sulla minaccia costituita dalla potenza russa nei confronti dell’Europa, Alfieri annunciasse la spedizione di preziosi “condoms”: sei dozzine al Sabatier “non abbé”, non abate, e una dozzina al fratello. Alfieri aveva già conosciuto Honoré-Auguste, segretario d’Ambasciata a Torino dal 1759 al ’69, poi sposatosi con Madame de la Ponge e trasferitosi a Parigi, fino alla vigilia della Rivoluzione, e la reciproca confidenza giustifica la doppia valenza della lettera, a lungo oggetto di studio, per quella parola, “condoms”, cioè preservativi, semi-cancellata al punto da renderla quasi illeggibile e a rendere oscuro il significato del testo.

D’altra parte, sempre Elia da Pietroburgo informava il conte di Cumiana sulle non infrequenti infezioni del giovane padrone, vantandosi di averlo prontamente curato. Ed è lo stesso Alfieri, nella Vita (III, XII), a ricordare le “ferite poco gloriose” degli “incommodi incettati in Cadice”, il conte e il servo controfigure di don Chisciotte e Sancio Panza, nel regno “affricanissimo di Spagna”: una qualche forma di infezione venerea, curatagli più che da un “chirurgo di alto grado”, detto anche “ingordo chirurgo”, consultato a Monpellieri, cioè a Montpellier, da Elia, “che di queste cose intendeva benissimo, e mi avea già altre volte perfettamente guarito in Germania ed altrove”, con “sole bevande”, come indica la prima stesura della Vita (III, XII).

Amante di una contessa focosa e “attempotta”

Dopo una sosta ad Asti, Alfieri rientra a Torino il 5 maggio del ’72 e si stabilisce nell’appartamento di piazza San Carlo, quella “magnifica casa” affittata per un periodo di vent’anni all’affitto annuo di 2500 lire di Piemonte, il 18 agosto 1772, dal conte Ercole Ferdinando Della Villa, con atto rogato dal notaio Paolo Lodovico Coppa. Con alcuni compagni di Accademia, fonda la società letteraria dei Sansguignon, cioè i “senza ubbia”, recentemente studiata nel contesto della sociabilità aristocratica torinese, fra salotti, accademie e logge massoniche.

Elia è accanto a questo “giovin signore” eccentrico, irriverente e insoddisfatto, autore di un dialoghetto acremente satirico, l’Esquisse du Jugement universel, in cui, come egli stesso annota anni dopo, si “fingeva la scena di un Giudizio Universale”, in cui sfilavano, per essere smascherati dall’uditorio, “molti sì uomini che donne della nostra città”. È ancora Elia, nelle pagine dedicate alla “terza rete amorosa”, “ebrezza d’amore […] veramente sconcia” per Gabriella Falletti (Elena Margherita Gabriella Falletti Turinetti di Priero, 1739-1780), il cui nome non compare nella Vita, figlia del conte Carlo Francesco Falletti di Villafalletto e di Gabriella Maria di Challant, sposa dal ‘73 del marchese Giovanni Antonio Ercole Turinetti di Priero (Prié) e Pancalieri, “donna, distinta di nascita, ma di non troppo buon nome nel mondo galante, ed anche attempatetta” (III, XIII), di dieci anni più anziana di lui, frequentata dal ’73 al gennaio del ’75.

Nel diario giovanile, il Giornale, definito nella Vita “appannato specchio”, avviato in francese nel novembre del ’74 e continuato in italiano fino al giugno del ’77, Alfieri si rivela in perenne conflitto con la propria volontà, fra malinconia e narcisismo, impegnato in dotte conversazioni o in infruttuose lezioni di ballo e di cembalo, serate a teatro e incontri galanti; lanciato al trotto, a cavallo, in via Po; intento a suonare la chitarra e cantare, calato nel proprio tempo e così lontano dalla figura consacrata del poeta vate (III, XIV). Nell’impari lotta per non ricadere nella “non degna fiamma” e nel “serventismo” della passione per l’“odiosamata signora”, sacrifica la “lunga e ricca treccia” dei “rossissimi capelli”, mandata in pegno all’amico Arduino Tana, non essendo all’epoca concesso, fuorché a “villani e marinai”, mostrarsi in pubblico “così tosone”.

A prescindere dalle implicazioni profonde attribuite dalla critica psicanalitica a questo gesto allusivo di autocastrazione, non si può tacere l’estrema soluzione adottata per arginare la travolgente passione: farsi legare alla seggiola dal servo, tentando di impedirsi di fuggir di casa e ritornare al proprio “carcere”. Comprimario di questa scena, che tanta fortuna ha avuto nell’immaginario popolare, è proprio Elia, nella funzione di “legatore”, in modo che con i “legami nascosti sotto il mantellone in cui mi avviluppava”, “avendo libere le mani per leggere, o scrivere, o picchiarmi la testa, chiunque veniva a vedermi non s’accorgeva punto che io fossi attaccato della persona alla seggiola. E così ci passava dell’ore non poche” (III, XV).

Non è un caso che durante i lunghi pomeriggi in compagnia della Falletti, di fronte a un arazzo raffigurante le gesta di Cleopatra, nascesse il primo abbozzo di quell’Antonio e Cleopatra, prima delle tragedie, che tanto successo avrebbe riscosso al Teatro Carignano, il 16 giugno del ’75: trasposizione autobiografica della propria vicenda, nel tormentato personaggio di Antonio, vittima della passione d’amore, e in quello della fatale regina, già protagonista del teatro shakespeariano amato dal giovane autore alle prime armi.

La lettera alla Nina nasconde un figlio?

Nel gennaio del ’75 Alfieri rompe finalmente la relazione con Gabriella Falletti: è il momento di una svolta esistenziale che comporterà un autentico sconvolgimento nella sua vita. Inizia a dedicarsi intensamente allo studio e alla scrittura.

Per impadronirsi della lingua italiana – lui che aveva posseduto finora il francese e il dialetto – nell’aprile del ’76 si reca in Toscana e si trattiene a Pisa. Nel ’77 è a Siena, dove nasce quel “crocchietto di sei o sette individui dotati di un senno, giudizio, gusto e cultura, da non credersi in così picciol paese” (IV, IV). Fra questi, sono Mario Bianchi e Francesco Gori Gandellini, amici “del cuore”, ai quali resterà legato, nelle varie vicissitudini della vita, come testimoniano le lettere più intense e sofferte dell’Epistolario. È di questo periodo una curiosa lettera, la cosiddetta “lettera alla Nina”, conservata presso la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, in un fascicolo intitolato “Lettere di uomini illustri dei secoli XVII. XVIII. XIX.”.

Fedele al suo temperamento di amante passionale, dedito alla frequentazione di donne sposate, complici anche i costumi dell’epoca, Alfieri, poco dopo il suo arrivo, intorno alla metà di maggio del ’77, aveva infatti stretto una relazione amorosa con una giovane donna, moglie di un nobiluomo senese, già madre di due figli. La lettera, a poche settimane dalla partenza da Siena, databile “Firenze, ottobre-novembre 1777”, era stata recapitata dal canonico Ansano Luti, che l’aveva ricevuta da Alfieri.

Vittorio scrive: «Alla Nina. Nina mia dolcissima Padrona. Sarò brevissimo nello scriverti, non già perch’io abbia poco a dirti, ma perché tu avrai pochissimo tempo ad udirmi, e molto meno a rispondermi. Sappi che a me sei cara quanto la vita, ma assai men che la fama. Ch’io son partito per non amarti troppo, e che non ti scorderò giammai». La lettera prosegue con un passaggio delicato: “Ti raccomando quel citto, che se non mio, almeno s’è creato sotto i miei auspici”. Dopo un accenno ai cavalli (“Io e tutte le mie bestie stiam bene”), segue il commiato: “Voglimi bene, scrivimi due versi, per dirmelo, ch’è sempre dolcissimo il sentirselo ripetere, massime da lontano; benché sia più dubbio, e meno efficace. Addio carissima”.

E infine, con precauzione, “Fammi sapere quando vai in villa: a chi posso scrivere perché le lettere non capitino ad altre mani ch’alle tue. Parmi il Canonico sia il mezzo più facile, se vorrà farlo”. Si impone, a questo punto, una domanda: chi era la Nina? La destinataria è stata individuata in Caterina Gori Zondadari, figlia del nobile signor Giulio Corti, sposa nel settembre del ’73 di Francesco Zondadari dei nobili Chigi, dal quale ebbe quattro figli maschi in pochi anni, fra il ’74 e il ’79. Il “citto”, cioè il bambino, del quale Alfieri pare non poter escludere del tutto la paternità (“che se non mio, almeno s’è creato sotto i miei auspici”) è il terzo, Augusto Guido Giuseppe, nato nel 1778 e battezzato il 2 marzo dello stesso anno. Da poco più di nove mesi, cioè dalla seconda metà di maggio del ’77 – si è visto – Alfieri risiedeva a Siena.

Il “degno amore” con la Stolberg

Nell’ottobre del ’77 Vittorio Alfieri è a Firenze e inizia la relazione amorosa con Luisa Stolberg (è probabile che la lettera alla Nina sia successiva a questo secondo e definitivo incontro), quel “degno amore” che, com’egli annota nella Vita, lo “allaccia finalmente per sempre”. Ha 28 anni, ma l’autoritratto interiore che ci offre risente del progetto di concepire l’autobiografia come una sorta di “romanzo di formazione”, fondato sulla emancipazione del protagonista, se è vero che si definisce “immerso negli studj e nella malinconia, ritroso e selvaggio per indole, e tanto più sempre intento a sfuggire tra il bel sesso quelle che più aggradevoli e belle mi pareano”.

Nonostante un fondo di verità, fatichiamo a far combaciare questa immagine con ciò che sappiamo di lui. Delinea inoltre un vivido ritratto di Luisa Massimiliana Emanuela Carolina di Stolberg Gedern, nata a Mons in Hainaur, oggi parte del Belgio, il 20 settembre 1752, figlia di Gustavo Adolfo principe di Stolberg Gedern, luogotenente generale delle armate imperiali, e di Elisabetta di Hornes. La nobildonna era infelicemente sposata dal 17 aprile 1772 con Carlo Edoardo Stuart conte d’Albany, di 32 anni più vecchio di lei, pretendente al trono d’Inghilterra. Dopo un primo soggiorno a Roma, i conti d’Albany risiedevano a Firenze dal 1774.

Della “gentilissima e bella Signora”, “anch’essa forestiera e distinta”, Alfieri traccia un ritratto, fisico e interiore, indelebile: “Un dolce focoso negli occhi nerissimi accoppiatosi (che raro adiviene) con candidissima pelle e biondi capelli, davano alla di lei bellezza un risalto da cui difficile era di non rimanere colpito e conquiso. Età di anni venticinque; molta propensione alle bell’arti e alle lettere; indole d’oro; e, malgrado gli agj di cui abondava, penose e dispiacevoli circostanze domestiche, che poco la lasciavano essere, come il dovea, avventurata e contenta”. Nel ’78 Alfieri decide di lasciare per sempre il Piemonte per avere maggiore libertà di movimento e per emanciparsi da una censura troppo costrittiva.

In questi anni segnati dalla sempre più intensa attività di studio e composizione di tutte le opere, al centro della sua esperienza umana e intellettuale sono le alterne vicende della relazione con Luisa Stolberg: dalla separazione per il trasferimento dell’amata, a dicembre dell’80, a Roma, nel convento delle Orsoline in via Vittoria, sotto la tutela del cardinale Enrico Benedetto Stuart duca di York, fratello del marito, alla ripresa, quando la Stolberg lasciò il convento e venne ospitata nel Palazzo della Cancelleria, fino all’allontanamento di Alfieri da Roma, nel maggio dell’’83, essendo divenuta di pubblico dominio la loro relazione, con una lunga separazione, fino al 17 agosto ’84, data di inizio del soggiorno nel castello di Martinsbourg, presso Wettolsheim, a pochi chilometri da Colmar, ospiti della baronessa Caterina di Maltzam.

Mentre, a seguito delle sue indiscrezioni, Elia veniva bruscamente licenziato nell’’85, a dicembre dell’86 Alfieri e la Stolberg si trasferivano a Parigi per seguire l’edizione Didot delle tragedie. Sono i giorni del salotto parigino, frequentato, come poi sarà di quello fiorentino, da intellettuali e artisti. Con la fuga da Parigi, al culmine della rivoluzione, e il rientro a Firenze, il 3 novembre 1792, ha inizio l’ultimo capitolo della loro relazione, fra le traduzioni dai classici, la composizione di commedie e satire, le recite sempre più frequenti, la malattia e la morte di Alfieri.

All’amante veneziana: “Se io avessi conosciuto lei prima”

Negli anni difficili della relazione con Luisa Stolberg non mancano altri incontri. Fra le carte alfieriane, compare un ennesimo amore, interrotto sul nascere per evitare di esserne del tutto catturato. Ne sono testimonianza un sonetto e quattro lettere, scritte da Alfieri a Venezia fra il 3 e il 16 giugno 1783, ad Alba Corner Vendramin, incontrata qualche mese prima a Pisa, figlia di Andrea Corner, podestà di Bergamo, sposa nel 1771 del patrizio veneto Francesco Vendramin, a sua volta famosa per il suo salotto veneziano. Alfieri esprime un tormento sincero: “Che le posso io dire ch’ella non sappia meglio di me? […] se io avessi conosciuto lei prima, non cadrebbe dubbio nessuno nell’animo mio. […] L’onesto procedere vuole dunque assolutamente ch’io m’allontani; e che dia così a lei il maggior segno di vivo sentimento ch’io le possa dare nelle mie circostanze presenti”.

E ancora, nell’ultima lettera: “Che le posso dunque io dire altro, se non che da sei anni in qua ella è la donna sola ch’io sia stato costretto a fuggire; e che m’abbia lasciato sorger il pensiero ch’altra donna esistesse al mondo che la mia. Ogni mia espressione oltre questa le parrà, e sarebbe, insipida e fredda, e nojosa per lei”.

Le donne sfiorate per un attimo o amate per anni si confondono con le figure femminili del suo teatro, portatrici di grandi passioni, da Mirra ad Antigone, a Merope. Nella realtà, fu Luisa Stolberg, da tempo sentimentalmente legata al pittore Fabre e sua allieva, a giocare un ruolo fondamentale nel destino, successivo alla sua morte nel 1803, dei libri e delle carte del poeta finite in parte a Montpellier. Quando i volti della Malattia e della Morte, due personificazioni femminili così presenti nei versi alfieriani, sostituiscono i fantasmi dei sogni, ha inizio un’altra lunga e intricata vicenda: quella della postuma fortuna del poeta.