Con il Settecento le epidemie non sono più fatalità o volere divinoù

E poi venne la Spagnola. Un secolo fa, nel secondo decennio del Novecento, una devastante epidemia colpì l’umanità già segnata dai lutti e stremata dalla Prima Guerra Mondiale. Un nuovo flagello che andò ad aggiungersi alla dolorosa catena di morbi e malattie che avevano nei secoli già colpito l’umanità.

Basti pensare che tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento la speranza di vita in Europa non era superiore ai 45 anni, con mortalità infantile altissima. Il periodo che va dalla scomparsa della peste, attorno alla metà del Seicento, fino ai primi decenni dell’Ottocento fu caratterizzato, oltre che da ricorrenti epidemie di tifo e da carestie, da un altro grave flagello, il vaiolo.

Fin dagli ultimi anni del Seicento e per tutto il Settecento, infatti, le epidemie di vaiolo furono frequenti, tanto che nel 1693 a Milano si registrò una «grande moria di fanciulli»

e nel 1702 lo stesso morbo «tolse di vita a Roma una quantità grandissima di fanciulli».

A partire dalla seconda metà del Seicento, infatti, il vaiolo con ripetute ondate epidemiche aveva colpito non solo tutta l’Europa, spesso in forme molto gravi, ma era divenuto endemico. Una minaccia costante, responsabile di circa un decimo della mortalità generale.

La nuova epidemia, tuttavia, si diffondeva insieme al ciclico ripresentarsi della peste e lasciava la popolazione atterrita, impaurita e incapace di sottrarsi alla morìa continua, alle febbri, alla dissenteria.

I regnanti erano spesso lontani e indifferenti e non si preoccupavano di tutelare la salute dei loro sudditi. È emblematico che, con il diffondersi della peste nel 1599 tra Astigiano e

Casalese, il duca Carlo Emanuele, il “ladrone sabaudo”, avesse ordinato di tenere nascosta la notizia del morbo, che aveva già invaso i quartieri di Torino. Stava per svolgersi l’annuale fiera di Asti dove, in seguito a ordine ducale, dovevano recarsi in massa i mercanti torinesi, dai quali il Savoia doveva «cavar quella somma di denaro che per molti mezzi è solito di procurarsi, non dovendo perciò valer loro la scusa di non haverne, stante il non poter trafficare».

L’aspetto più drammatico del diffondersi del vaiolo era che la malattia colpiva per lo più i bambini, poiché la maggior parte della popolazione adulta era già immunizzata dalle precedenti epidemie. Il morbo faceva paura non solo perché uccideva un numero impressionante di piccoli, ma anche perché i sopravvissuti restavano spesso ciechi ed erano deturpati da ulcere e pustole che coprivano tutto il corpo e perseguitati dal puzzo della carne incancrenita. In viso restavano le cicatrici delle pustole e le ragazze colpite dal male con difficoltà trovavano marito a causa del loro aspetto.

Dalla metà del Settecento per ragioni sociali e culturali (il Secolo dei lumi, delle riforme e delle rivoluzioni) i flussi delle epidemie non vennero più considerati come eventi fatali accettati con rassegnazione, ma come minacce da prevenire e da combattere.

I primi esperimenti di vaccinazione dal vaiolo nel 1796. Cronache dell’abate Incisa

La terribile situazione igienica e sanitaria in cui viveva la maggior parte delle popolazioni spinse i governi a creare servizi di sanità. Furono realizzate strutture permanenti, in genere affidate al Ministero degli Interni, e fu istituita una “polizia sanitaria”, con l’incarico di governare la situazione epidemica e di controllare i mezzi di conservazione degli alimenti, la

pavimentazione delle strade per eliminare i ristagni di acqua, produttori di miasmi, il

miglioramento delle condizioni abitative nelle città e le condizioni di lavoro.

A livello sociale e politico, la nuova disciplina medica mirò a definire e a coordinare un insieme di leggi e di regolamenti per garantire l’igiene pubblica. Essenziale per debellare l’epidemia di vaiolo fu la scoperta fatta dal medico britannico Edward Jenner nel 1796.

Jenner, che da tempo studiava la malattia e le forme di immunizzazione, osservò che le mungitrici che contraevano il vaiolo bovino (una forma molto più lieve del vaiolo umano) e successivamente guarivano, risultavano immuni al vaiolo umano. Egli provò quindi a iniettare della sostanza prelevata da una pustola di vaiolo bovino in un bambino di otto anni e constatò che la malattia non si sviluppò.

Sebbene i progressi igienici del Settecento (che avevano fatto diradare parecchio la presenza di topi e pulci) offrano la visione di un secolo meno infausto, altre pesanti malattie in quel periodo hanno interessato il Monferrato.

Anche il re e la regina si fanno inoculare il vaccino a Govone

È il caso di ricordare l’epidemia del 1740- 42, con «febbri infiammatorie e maligne, che

fanno qualche strage anche ne’ paesi vicini», e nel 1784 «il maligno influsso di febbri putride, che hanno la qualità contagiosa, onde molti, massime di mezza età, muoiono,

ed il vaiolo (che tornò quattro anni dopo, ndr) altresì fa grande strage di fanciulli».

La minaccia del vaiolo nel Settecento era così forte che si procedette a un numero molto elevato di vaiolizzazioni, in particolare negli ambienti nobili e benestanti. Il cronista astigiano Stefano Incisa annota che il re e la regina dei Savoia il 9 settembre 1783 giunsero nel castello di Govone e così scrive: «Oggi giunsero le loro Maestà il Re, la Regina, nostri

sovrani, a Govone per la inoculazione del vajuolo alla Regina, la quale fu inoculata quasi subito che giunse alle ore 10 di Francia della mattina. La inoculazione la fece il Monsieur Goetz che già la fece alla Principessa e Principi Reali. Tre inesti furono fatti in un braccio e due nell’altro. Si dice che il vajuolo sia stato preso da un figlio del signor Formento di Sandamiano».

All’evento l’Incisa dedica pure un sonetto il 15 giugno 1783. Precedentemente, il 29 aprile dello stesso anno era giunta a Govone la principessa reale di Piemonte: «Quasi appena giunta fu subito a lei inestato il vajolo di un figlio della Vezza, che fu regalato di 20 pezze da 24 e poi regalata anche una alla madre di esso, e ciò per parte della Principessa che

disse di volere col tempo vedere questo ragazzo. Il quale si crede che l’abbia fatta un certo Monsieur Goetz francese medico e chirurgo. Mezz’ora dopo l’inesto si lasciò la Principessa passeggiare in giardino».

Il 1783 fu un anno di contagi e più volte il cronista astese annota come molti ragazzi

furono «assaliti e mandati in cielo». E lamenta come molti «non avessero voluto dar fede all’inesto e di tanti ragazzi che muoiono per esso non si conta che uno di essi abbia sofferto l’inesto».

Anche il 1788, e soprattutto il mese di luglio, vide una moria di giovani e Incisa a più riprese, sia il 2 che l’8 che il 27 dello stesso mese, annota con dolore «che il vajolo ci toglie molti ragazzi tutti i giorni e al Santo in specie oggi ve ne sono sei di morti. Ma anche in tutte le altre parrocchie ve ne sono».

Così pure il 1792. Sempre a luglio il cronista scrive «come già da un mese il vajolo abbia fatto le sue parti a danno dei poveri ragazzi ed alcuni sono obbligati a pagarla, sebbene molti guariscono. Vi è parvenza che non finirà così presto». Va annotato come le epidemie si estendessero anche nei luoghi di ricovero dei soldati, già a partire dai primi prigionieri

francesi del 1792-93, per continuare con i soldati austriaci del 1795. Per evitare il contagio con i cittadini di Asti, non si poté fare molto, oltre che a obbligare gli austriaci a scavare fosse più profonde per seppellire i loro soldati.

L’Incisa riferisce anche delle scoperte mediche per fermare il vaiolo. «Si è trovato uno specifico assai utile e facile ad aversi. Consiste questo nel prendere della marcia (del pus, n.d.r.) che fa il vaiuolo vaccino ai capezzoli delle poppe delle vacche la quale conservata all’occasione e con essa inoculato il ragazzo soffre minor incomodo e più facilmente si ripara dalla quasi universale mortale infezione. Questo rimedio si suggerisce dal medico Astor Corrispondente di Sanità in Villanova e lo riferisce nella circolare che manda a tutto il Dipartimento».

Ad Asti dal 1811 è richiesta la vaccinazione antivaiolo per frequentare la scuola

Le fonti documentarie astigiane registrano puntualmente una prevalenza dei decessi sulle nascite almeno fino al 1806, con nuovi ritorni di mortalità nel 1812 e 1814. Spesso definite genericamente febbri, secondo i limiti diagnostici dell’epoca, le epidemie erano ancora significative dei molti disagi che le causavano: febbri da vaiolo, ma anche malattie comunque endemiche da sottoalimentazione, da mancanza di igiene, da precarietà dell’esistenza.

Nel 1806 il Prefetto del dipartimento spedì una lettera a tutti i maires, esortandoli a far mettere in pratica la vaccinazione nel loro distretto. L’opera di persuasione riuscì a contare sulla collaborazione del vescovo, che invitava i parroci a convincere i fedeli a tale pratica.

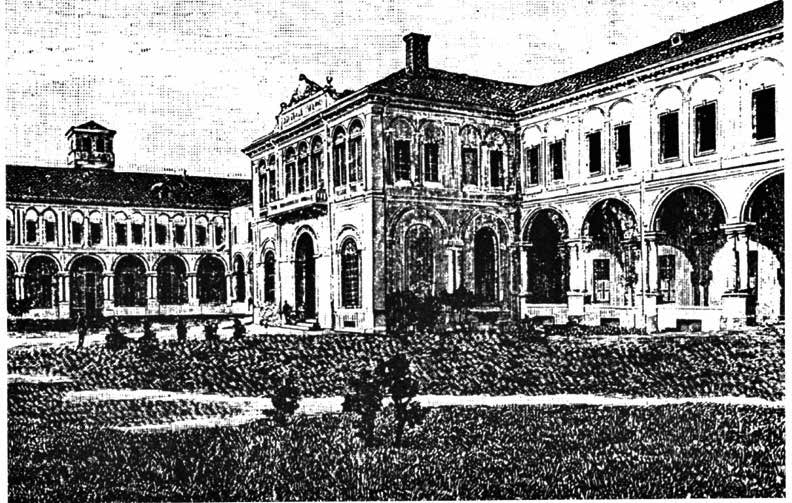

Campagne antivaiolose furono condotte anche nelle scuole, dove dal 1811 l’avvenuta vaccinazione fu indispensabile per potersi iscrivere e provvedimenti severi furono previsti per i padri che rifiutavano di far vaccinare i loro figli. Nel settembre dello stesso anno 1806, sempre il Prefetto destinò per il vaccino alcuni locali nell’Ospedale di Carità, scontrandosi con alcuni membri del Comitato degli Ospizi, che evidentemente nutrivano poca fiducia in questa nuova pratica.

La popolazione astigiana fu oggetto di campagne igieniche, ritenute ormai indispensabili. Sul piano alimentare, ad esempio, le disposizioni tentarono di dissuadere il consumo di carne di animali morti per malattia e imposero un controllo più rigoroso sulla qualità dei generi commestibili e sulle acque. Per l’igiene delle persone furono aperti i bagni pubblici con due sezioni separate per donne e uomini.

Al miglioramento delle condizioni igieniche degli abitanti corrispose quello della città, che iniziò dall’abbattimento delle mura, che portò alla migliore aereazione della zona del borgo San Rocco, cui seguirono migliorie della rete stradale, l’illuminazione pubblica e la canalizzazione esterna delle acque bianche e nere nella Contrada Maestra. Si tentò anche di ripulire la città dalle immondizie, sparse ovunque.

Nel 1815 arriva anche il tifo petecchiale

Ma il vaiolo continua a far paura. Per tutto il 1815 e il 1816 gli attacchi furono continui e devastanti. Stefano Incisa segnala che oltre ai morti per vaiolo se ne aggiunsero altri per “petecchie“, o tifo petecchiale, che si diffuse rapidamente e accrebbe tragicamente la mortalità. E nel 1817 segnala che «nelle nostre terre si scoprì una malattia epidemica, una febbre petecchiale la quale principiando per male di capo, di gola e di stomaco, fa uscire

dalla cute bolle, vescichette nere le quali in tre o quattro giorni al più mandano al creatore».

Per tutto l’Ottocento l’epidemia che più colpì la popolazione fu appunto il tifo, detto anche tifo petecchiale, che fu endemico fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Un momento di

particolare virulenza del tifo si ebbe nel settembre del 1918, poco prima dell’esplosione della “spagnola”, in una fase che provocò decessi in modo continuo.

Non si deve dimenticare però che la popolazione era perseguitata non solo dal tifo e dal vaiolo. Faceva vittime anche il colera. Solo nell’Ottocento e soprattutto con gli studi sul colera morbus del medico di origini astigiane de Rolandis, si adottarono misure per contenerlo.

Spesso si andò per tentativi. Torino e anche Asti, per esempio, allontanarono gli accattoni forestieri e quelli della città furono autorizzati a mendicare solo con un distintivo. Tra le misure più importanti, il trasferimento del cimitero urbano, fin dalla sua istituzione sulla spianata delle mura (oggi campi di tennis di via Morra). L’abate Grimaldi annotava sul

suo Giornale che «infine, disposta ogni cosa pel servizio temporale, non si mancò di ricorrere alla protezione del cielo».

La Cattedrale e le parrocchie furono tutte mobilitate in preghiere al patrono della città, mentre l’amministrazione civica deliberò «di fare voto all’Altissimo per la preservazione, impegnandosi per abbellimenti alla chiesa di San Secondo».

La Spagnola deve il nome al fatto che ne parlarono i giornali iberici Negli altri paesi in guerra prevalse la censura. Primi casi negli Usa

Poi, tra il settembre 1918 e il gennaio 1919, ma si erano già avuti casi nel 1917, arrivò la “spagnola”, che si protrasse negli anni successivi, un flagello che nel mondo infettò secondo alcune stime 500 milioni di persone, uccidendone non meno di cinquanta milioni.

Già nel marzo del 1918, durante gli ultimi mesi della Prima Guerra Mondiale, si registrano casi di influenza detta spagnola in un ospedale degli Stati Uniti. La “grippe” fu chiamata così perché in Spagna, rimasta neutrale nella Grande Guerra, le informazioni sulla pandemia circolavano liberamente sui giornali, a differenza degli altri paesi coinvolti nella

guerra, che cercavano di occultare i dati per non dare informazioni al nemico.

Questo virus aggressivo si diffuse con gli spostamenti delle truppe sui fronti europei. I sistemi sanitari rischiarono il collasso e le camere mortuarie si colmarono di bare. Studi recenti hanno rivelato dati più precisi. Si stima che il tasso di mortalità globale sia stato tra il 10 e il 20% degli infetti.

In Italia si parlò di 600 mila morti, pari al numero dei caduti nella guerra che era terminata proprio a novembre di quell’anno. La mortalità era dovuta quasi sempre a complicazioni polmonari, e fu nettamente più elevata fra i giovani e prevalentemente fra le donne. Testimonianza diretta e importante su questa malattia è quella del professor Carlo Currado (1901-2005) famoso pediatra, che in uno studio del 1993 scrisse: «Nell’estate del 1918 mi trovavo in vacanza a casa mia, in Portacomaro, dopo aver conseguito la licenza liceale […]Una mattina della terza settimana di settembre mia madre, come al solito, stava alla finestra della cucina in attesa di vedere comparire sul Piano di San Rocco il calesse di mio padre di ritorno da Castiglione, comune del quale era medico condotto; non appena lo avesse visto avrebbe buttato la pasta per il pranzo. Diversamente dal solito, quel giorno mio padre tornò verso le ore 16 e ci disse che aveva visitato una trentina di persone, tutte con febbre più o meno elevata, malessere generale, mal di capo, tosse, gola arrossata; qualcuno aveva vomitato, qualche altro aveva accusato anche mal di ventre o sanguinato dal naso.[…]

Nel 1918 causa guerra prevale l’obbligo delle autorità di non allarmare la popolazione con le notizie di “carattere maligno”

La dolorosa testimonianza del futuro prof. Carlo Currado al seguito del padre, medico condotto a Castiglione

Un giorno, all’inizio di ottobre, mi offersi di accompagnare mio padre nel suo giro di visite. “Vieni pure, mi disse, ma non entrerai in casa dei malati e mi attenderai sul calesse. La prima visita di oggi pomeriggio sarà per una donna di 24 anni, che ho visto ieri per la prima volta; ha una broncopolmonite piuttosto estesa dopo solo 48 ore di malattia. Ma non dispero che se la cavi; è robustissima, grande lavoratrice, mai stata ammalata”.

Quando giungemmo nel cortile dell’abitazione della paziente ci si fece incontro col capo curvo come per un macigno sulle spalle e con le fattezze irrigidite da un dolore immenso

ma composto la madre, che bisbigliò: abbiamo finito adesso di cambiarla.

Ricordo che in quel mese di ottobre mio padre ebbe, in 17 notti, 20 chiamate urgenti e che dovette prendere in affitto un secondo cavallo, perché il suo non ce la faceva più a trottare giorno e notte. E venne il tempo della vendemmia, la più triste di tante che io ricordi. Era la quarta vendemmia del tempo di guerra. Dai filari non si elevavano più come in passato canti festosi che salutavano, con il raccolto, la fine di una fatica. Le campane della chiesa non suonavano più, come prima avveniva tradizionalmente, per l’agonia dei malati, mentre il prete portava loro il Santissimo».

Il giovane Currado si sarebbe poi laureato in medicina nel 1923. I giornali di quel periodo, Il Cittadino e La Gazzetta d’Asti, riportano laconiche notizie. Le sporadiche informazioni

accennano alla “spagnola” come a una comune influenza detta “grippe”.

Sul compito di informare, prevalse l’obbligo, imposto dall’alto, di non allarmare la popolazione. Già nella lettera circolare del Prefetto di Alessandria del 21 settembre

1918, che aveva come oggetto Casi di influenza o grippe, diretta ai sindaci della Provincia, in cui si invitavano gli stessi a trasmettere giornalmente il numero dei decessi, si raccomandava: «È appena superfluo accennare che ogni e qualsiasi allarme è ingiustificato

trattandosi generalmente di forma mite e che, ben trattata, non riveste carattere maligno».

Sono i necrologi a svelare il dramma delle morti

Il primo decesso denunciato all’Ufficio di stato civile di Asti il 5 settembre fu di un cinquantenne, subito seguito da quello di un ragazzo di 15 anni. Se i giornali latitavano nel segnalare la presenza dell’epidemia, dai necrologi emergeva invece la gravità del morbo e

la sua diffusione in città. Nei necrologi affiorano i drammi delle famiglie e il dolore per le giovani vite spezzate.

In quelli presenti sia sul Cittadino che sulla Gazzetta, il morbo viene quasi sempre definito come “inesorabile”. Per esempio, «Costanza e Paride colpiti dall’inesorabile morbo in pochi giorni lasciano in un profondo lutto la famiglia Tocco».

Nel 1919 ad Asti restano aperti teatri e cinema L’aria dei locali trattata con carte fumogene

Così, «…Rosina Lanzavecchia, ai 27 anni, vittima del nuovo inesorabile morbo che serpeggia in tutta Italia». E anche «Stella Giuseppina di 26 anni, madre di due bambini, colpita da inesorabile morbo è morta rapidamente. La morte col fragor del fulmine la colpì,

l’atterrò, l’infranse».

A guerra finita Il Cittadino pubblica anche l’elenco dei deceduti tra il novembre e il dicembre del ’18, dal quale si può constatare che i morti assommano a circa 150. Come fa notare il professor Currado nel suo lungo racconto, il notiziario del Cittadino non comparve più dopo la terza settimana, confermando la tendenza a non allarmare.

Era già successo all’inizio della guerra quando si celebravano i primi caduti al fronte, poi il perdurare del conflitto e il numero crescente dei morti imposero la censura. Le scarse informazioni sono quasi del tutto inattendibili, come quelle che dà Il Cittadino del 28 settembre: «Ancora del grippe spagnolo. Le autorità sanitarie del Regno escludono ogni notizia grave ed allarmante. È bene si sappia che i dottori ritengono che la malattia sia un’epidemia di influenza, dovuta specialmente a trascuratezza nell’igiene dietetica, alla frutta acerba specialmente».

Gli asili infantili, le scuole e i convitti per studenti non riaprirono dopo le vacanze estive e ripresero a funzionare soltanto dal 27 gennaio 1919. Su iniziativa del pro sindaco Annibale

Vigna, invece, nessuna misura restrittiva fu adottata per i teatri e per le due sale cinematografiche cittadine, nonostante l’Ufficiale Sanitario avesse segnalato che non solo l’affollamento era molto superiore alla capienza dei locali, ma che «a causa dell’orario

continuato dalle 14 alle 24, nelle giornate di maggiore affollamento si verifica un accumulo soverchio e nocivo di rifiuti della respirazione e della traspirazione che dai proprietari si cerca di mascherare coll’accensione di carte fumogene».

Secondo l’analisi condotta da Carlo Currado si può affermare che complessivamente i morti siano stati oltre diecimila. In un raffronto con l’epidemia attuale, si possono citare le

parole di Giorgio Cosmacini, autore di decine di libri di storia della medicina: «La spagnola è stata combattuta con le stesse misure igienico-sanitarie di oggi: quarantena, distanziamenti sociali, mascherine. Poi si è estinta per lisi, con progressiva attenuazione

della sua aggressività, nel giro di un anno e mezzo.

Certo, allora aveva colpito una popolazione che usciva dalla guerra e soffriva la fame. E all’epoca la medicina non poteva contare su vaccini e farmaci, tranne il salicilicato. I medici la chiamavano epidemia-sfinge perché non lasciava trapelare nulla di sé. Circolavano tante teorie su questa malattia quanti erano i dottori. Un po’ come oggi con il coronavirus…».