Il sacerdote e accademico astigiano Stefano Giuseppe Incisa, nella XXIX annata del suo Giornale d’Asti, narra un curioso episodio che estende lo sguardo dal locale al generale,

operazione non inconsueta per il cronista astese e inevitabile in un’epoca in cui la rivoluzione francese prima e Napoleone poi conferirono dimensione europea alle relazioni politiche e militari.

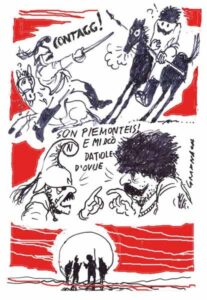

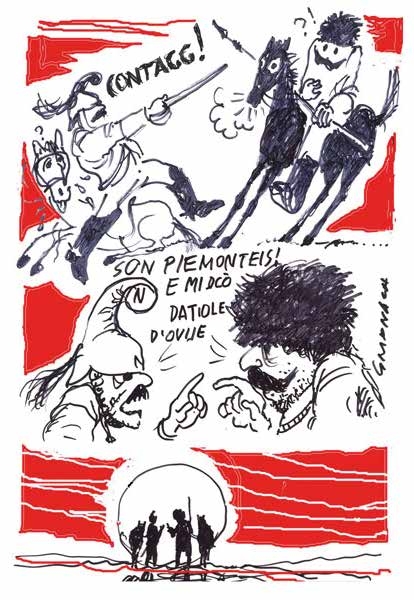

Proprio all’epopea napoleonica, colta nella sua parabola discendente, si lega il racconto, il cui titolo – «Contagg: parola che salva la vita a un Piemontese» – focalizza l’attenzione del lettore su un’espressione strettamente locale che, come vedremo, comporta una sorta di

“zoom” rispetto a una prospettiva molto più ampia. Per cominciare, dunque, che cosa significa il termine contagg? Recita il Gran dizionario piemontese-italiano di Vittorio di Sant’Albino (Torino, Utet, 1859):

Contagg. Contagio … Trasmissione di una malattia per contatto o per qualunque altro modo, e dicesi segnatamente della peste, della moria o simili morbi.

Contagg! Canchero! saetta! al malanno … Modo di giuramento frequentissimo in bocca del popolo.

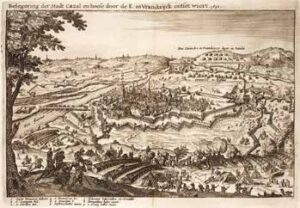

L’esclamazione “Contagg” fa riconoscere due piemontesi che si fronteggiano nella battaglia di Lipsia

Torniamo al racconto dell’ Incisa: il fatto si svolge nel corso della battaglia di Lipsia – detta “delle nazioni” perché lo scontro coinvolse estese coalizioni contrapposte – che nell’ottobre 1813 accelerò il tramonto di Napoleone, ed è riferito nel Giornale d’Asti qualche mese dopo, nel gennaio 1814:

«Un sergente di cavalleria francese fuggendo si vide incalzato da un cosacco … il sergente … sbalzò da cavallo e colla sciabola alla mano si avventa al cosacco dicendo “Ah contagg” … A questa voce … il cosacco … gli dice di che nazione egli era. Risponde il sergente: “Son Piemonteis”: replica il cosacco “E mi d’co”. Replica il sergente “Di che paese?”, risponde il cosacco “Di Tigliole”. Replica l’altro: “E mi d’Ovije”».

Il “cosacco” di Tigliole, già prigioniero dei Russi, aveva scelto di combattere per loro in cambio della libertà, mentre il sergente di Oviglio militava con Napoleone perché all’epoca il Piemonte era sotto la corona francese: è pertanto un’esclamazione tipicamente piemontese a permettere un inusitato riconoscimento sul campo di battaglia che vide contrapposte centinaia di migliaia di uomini appartenenti a numerose nazionalità e oltre 100.000 tra morti, feriti e dispersi.

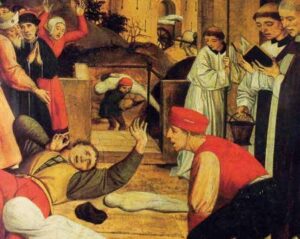

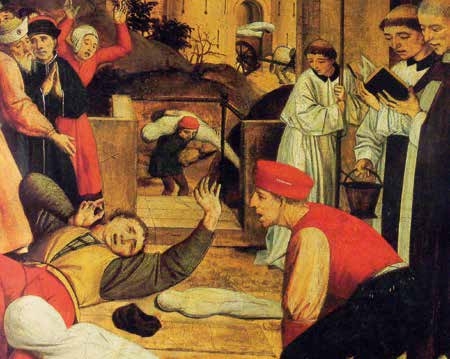

Le drammatiche conseguenze della “Peste di Giustiniano” sono descritte da Paolo Diacono

Contagg – imprecazione diffusa, per citare il di Sant’Albino, «in bocca del popolo» – trae origine dall’ancestrale timore del contagio, legato alle frequenti ondate epidemiche che hanno scandito i secoli passati.

L’acume dell’Incisa suggerisce, pertanto, la sottile contrapposizione tra un’esclamazione radicata in un’atavica percezione di pericolo e la salvezza del soldato piemontese che inaspettatamente deriva proprio da tale espressione. Una minaccia, quella della malattia

epidemica, riconosciuta nella sua drammaticità sul lungo periodo: dalla descrizione della “peste di Atene” opera di Tucidide (460 a.C. circa-395 a.C.) che delinea alcuni snodi narrativi destinati a ripetersi nel tempo, alla visione di Albert Camus che, nella Peste del 1947, indaga l’inquietante e persistente minaccia del male, inteso anche in senso metaforico, con evidente riferimento al “contagio” distruttivo dei totalitarismi e delle guerre

del Novecento, tristemente sperimentati in anni vicini alla pubblicazione del romanzo.

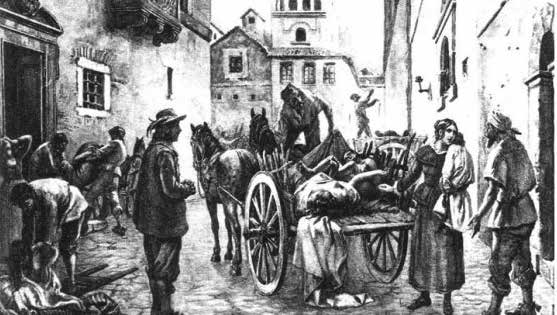

Con un passo a ritroso possiamo forse riconoscere la desolante e tragica concretezza dell’epidemia nella rappresentazione della cosiddetta “peste di Giustiniano” offerta da Paolo Diacono (720 circa-799 circa) nella sua Storia dei Longobardi: «Su villaggi e borghi, già pieni di uomini, nell’indomani, dopo che la gente se n’era fuggita, regnava un profondo silenzio … Il mondo pareva ricondotto al silenzio di ere lontanissime: non un grido nelle

campagne, non il fischio di un pastore, non un’aggressione di fiere contro le greggi … I frumenti, con il tempo di mietere ormai trascorso, aspettavano ancora intatti il mietitore. Le vigne, nell’inverno che già si avvicinava, mostravano sui tralci senza foglie i grappoli lustri.»

Il silenzio di epoche primordiali che avvolge il mondo ormai spopolato rovescia il piano della civiltà comunitaria, annientata dalla peste: la pastorizia e l’agricoltura sono abbandonate e rispecchiamo la sconfitta di fronte alla malattia.

Quale, dunque, la vicenda millenaria di questo pericolo mai sopito nel cammino dell’umanità? Il termine stesso “epidemia”, cioè malattia che si abbatte sulla popolazione, ha origini antiche in quanto compare nei testi ippocratici: d’altro canto, descrizioni di mali contagiosi sono attestate nella Bibbia, in scritti egizi e di area mesopotamica, nell’Iliade e in antiche cronache cinesi.

Tuttavia, fino alla formazione dell’impero romano, le epidemie sarebbero state relativamente scarse, mentre soprattutto nel corso del millennio medievale, come sottolinea lo storico francese Jacques Berlioz, l’uomo sperimentò costantemente la propria fragilità rispetto alla malattia. Nel corso dell’ “età di mezzo”, infatti, la lebbra era endemica, arrivando a colpire dall’1 al 5 % della popolazione, ed erano diffusi anche tisi, scrofolosi, le varie pestilenze, i cosiddetti “languori” – identificabili con la malaria – e, dopo la scoperta

dell’America, la sifilide.

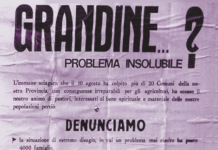

Una prova della pervasiva percezione di tale fragilità emerge dall’estensione di significato del termine “pestilenza”, che viene anche usato per descrivere catastrofi naturali, come suggerisce il passo del Centiloquio di Antonio Pucci di metà Trecento relativo all’inondazione dell’Arno del 1333, definita «gran pestilenzia del diluvio».

Ripercorreremo ora in breve questo “catalogo” delle epidemie tra tarda antichità e medioevo. La lebbra giunse in Occidente con le armate di Alessandro Magno e in seguito fu diffusa in nord Europa dalle legioni romane; avrebbe conosciuto una fase espansiva tra VII e VIII secolo per poi regredire: un allentamento che alcuni studiosi collegano al diffondersi della tubercolosi – peraltro nota già in epoca ippocratica – a causa dell’antagonismo tra i batteri rispettivamente all’origine dell’una e dell’altra patologia.

Da Alessandro Magno ai Romani, le malattie hanno deciso gli imperi

Di lunga durata e di particolare virulenza fu il vaiolo, che colpì Roma a partire dagli anni Sessanta del II secolo dopo Cristo, ai tempi dell’imperatore Antonino – fu detto per questo “peste di Antonino” –, e circa un secolo più tardi l’Africa settentrionale (epidemia nota come “peste di Cipriano”, dal nome del Santo vescovo che la descrisse).

Proprio alla peste “antoniniana” si legherebbe una delle prime testimonianze della consapevolezza delle dinamiche del contagio: una vittima illustre, Marco Aurelio, secondo l’Historia Augusta, avrebbe infatti allontanato da sé il figlio per evitare di trasmettergli la malattia.

La peste bubbonica segna tutto il Medioevo

È però la peste vera e propria, nelle sue forme bubbonica e polmonare, a segnare l’inizio e la fine del Medioevo: a metà del VI secolo risale la “peste di Giustiniano”, che comparve nel 541 nel porto egiziano di Pelusio e si diffuse lungo gli assi commerciali attraverso il Mediterraneo e il continente europeo.

Si tratta di un contagio di lunga durata perché si sarebbe spento solo negli anni Sessanta dell’VIII secolo, ripresentandosi tuttavia in forma ciclica a intervalli di circa 12 anni, scansione da ricollegarsi all’immunità decennale conferita dalla malattia. A dinamiche patogenetiche non note si lega una sua gravissima recrudescenza che, oltre mezzo millennio più tardi, avrebbe determinato la peste nera. Anch’essa seguì i percorsi mercantili: originaria dell’Asia centrale, si sarebbe trasmessa all’intera Europa attraverso il

porto di Caffa, l’attuale Feodosia in Crimea, controllato dai Genovesi. Risalì fino alle

steppe della Russia centrale ove terminò il suo ciclo nel 1352, per poi ricomparire

periodicamente fino al Settecento.

Diverse le ipotesi sulla sua scomparsa, ascritta da alcune ricerche alla competizione tra la Yersinia pestis, isolata nel 1894 a Hong Kong da Alexandre Yersin e Shibasaburo Kitasato, e la Yersinia pseudotuberculosis non patogena per l’uomo.

Entro questo quadro articolato e di non facile decifrazione, notevole è anche il rilievo dell’influenza, cui si può probabilmente collegare l’epidemia con decorso benigno che colpì Roma nel 488 a.C., descritta più tardi da Dionigi di Alicarnasso. Con sindromi influenzali

sarebbero forse da identificare due successive ondate pandemiche risalenti all’842 e al 927 e, con maggiori certezze, un episodio del 1173, che coinvolse Francia e Italia, e un altro del 1259 che interessò l’Italia centro-settentrionale.

A offrirne una convincente descrizione e a illustrare l’origine della denominazione è il cronista fiorentino Matteo Villani, vissuto tra la fine del Duecento e il pieno Trecento, che così spiega l’influenza del 1358: «Essendo dal cominciamento del verno continovato fino a gennaio un’aria sottilissima … si conobbe che da questa aria venne una influenza, che poco meno che tutti i corpi umani della città, e del contado e distretto di Firenze, e delle circustanti vicinanze, fece infreddare e durare il freddo avelenato ne’ corpi assai più

lungamente che ll’usato modo … Dissesi per gli Astrolaghi, che ffu per influenza di costellazioni».

Se nel Trecento un’influenza astrale negativa era ritenuta all’origine della malattia, ancora nel pieno XIX secolo le cause non erano chiare, come suggeriscono le considerazioni presenti nelle Lezioni cliniche di Medicina Pratica del dottor Roberto Giacomo Graves,

professore d’Istituzioni mediche nella scuola di Medicina d’Irlanda: «È probabile che il grippe (influenza) dipenda principalmente dall’influenza tellurica, e che riconosca per causa alcun disordini negli agenti fisici che modificano la superficie esterna del nostro pianeta; ma nello stato attuale delle nostre cognizioni, noi non possiamo parlare per congettura, e dobbiamo guardarci dallo sdrucciolare in investigazioni puramente speculative e inutili.»

Per secoli l’influenza fu ritenuta astrale, causata dalle costellazioni

Né va dimenticato che Daniel Defoe, nel romanzo A Journal of the Plague Year del 1722 – dedicato alla pestilenza che aveva colpito Londra nel 1665 –, ricorda come il popolo ritenesse il passaggio di una cometa causa dell’epidemia: analogamente, secondo Manzoni, all’epoca della peste sulla quale si incardina la narrazione de I promessi sposi, era opinione diffusa che il morbo discendesse da una cometa e da una congiunzione tra Saturno e Giove.

Occorre però tenere presente come già gli antichi Egizi e la scuola ippocratica avessero ricondotto le epidemie anche a condizioni malsane dell’aria o delle acque, mentre nel pieno

Trecento i medici arabi Ahmad Ibn Ali Ibn Khatimah e Lisan-ad- Din Ibn al-Khatib analizzarono in modo pionieristico le dinamiche del contagio, individuato come l’esito del passaggio da persona a persona di “spiriti sottili”, ipotesi che ritorna nel De Contagionibus

(1546) del medico veronese Girolamo Fracastoro – poligrafo e amico di Niccolò Copernico, tra i più illustri scienziati del suo tempo – il quale suggerisce, come causa dell’infezione, esseri viventi microscopici, i cui “semi” (seminaria) sono trasmessi dai malati.

Peraltro, già nel I secolo avanti Cristo, Varrone nel De Re Rustica, facendo però riferimento ai contagi tra gli animali, aveva messo in guardia dall’azione di animalia minuta (minuscoli esseri viventi), i quali sfuggirebbero alla vista ma provocherebbero morbi pericolosi entrando nel corpo degli animali.

Un altro male epidemico di antica origine è il tifo, diffuso nel periodo medievale e nei secoli seguenti specie negli eserciti: anche per quanto concerne la già citata “peste di Atene”, l’esame di sepolture ascritte al periodo di tale epidemia – rinvenute nel 1994-95 nel cimitero ateniese del Ceramico – ha indicato, mediante l’analisi del Dna antico, la presenza di batteri patogeni collegabili alla febbre tifoide. Epidemie di tifo colpirono i Franchi nel VI e nell’VIII secolo, gli Ungari nel X, i Bizantini nell’XI e più tardi le truppe di Barbarossa e di Federico II.

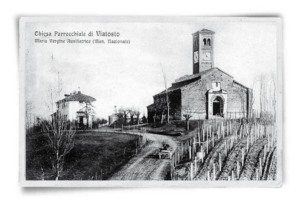

E il nostro territorio? La storiografia ricorda ondate epidemiche ricorrenti, genericamente definite pestilenze: indicativa è la tradizionale – ma non corretta – etimologia della località di Viatosto, che collega l’edificazione della chiesa a una grazia della Vergine dalla quale

sarebbe stato allontanato rapidamente (via… tosto) il contagio nei primi anni Quaranta del Trecento, prima dunque della peste nera.

Viatosto in realtà deriva dall’invocazione alla Vergine Ausiliatrice che appunto aiuta prontamente (tosto) chi le si rivolge, ma è significativo che la tradizione abbia legato tale soccorso all’infierire della peste.

Da Viatosto a Borgomale le tracce delle pestilenze

Anche la denominazione della località di Borgomale – attestata fin dall’899 in un documento vescovile – viene genericamente ricondotta a episodi epidemici, una tradizione già riconsiderata a fine Ottocento da Carlo Vassallo, canonico, preside del Liceo cittadino e storico di rilievo nazionale, secondo il quale «si dice comunemente che un tal nome non deriva dall’imperversare del morbo … ma dal lazzaretto ivi costrutto, benché invece nei

documenti esistenti nella curia vescovile di Asti si legga che la cappella di Borgomale era stata benedetta già sei anni prima della pestilenza, cioè il 15 giugno 1624.»

Non si può escludere che la zona sia stata usata nel tempo per isolare chi era stato colpito da mali contagiosi e va peraltro precisato che l’epigrafe “posta sotto l’atrio della chiesuola” di Borgomale citata da Niccola Gabiani fa effettivamente riferimento alla pestilenza del 1631.

Il ritrovamento di monete e piccoli manufatti in coccio nei campi della zona rafforzano la possibilità che vi fosse un rustico lazzaretto.

La storiografia locale informa di numerose ondate epidemiche: secondo la tradizione, alla fine dell’XI secolo, il contagio avrebbe ucciso 28.000 astigiani, cifra inverosimile – se riferita alla città – dal momento che, nel periodo di fulgore tra fine Duecento e inizio Trecento, Asti non superava i 15.000 abitanti. Applicando ad Asti modelli demografici elaborati dagli studiosi per altre località, si può supporre che la peste nera abbia pesantemente ridimensionato la popolazione, che un quarantennio dopo l’epidemia, all’epoca della fedeltà

a Valentina Visconti (1387-89) – come illustrano gli studi di Donatella Gnetti –, si sarebbe attestata intorno agli 8.000 abitanti.

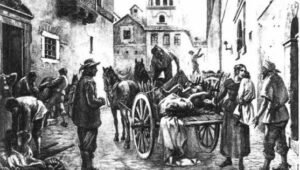

Nel tentativo di fermare il contagio le stoviglie venivano cosparse di calce e bruciate

Anche il secolo seguente venne funestato da aggressioni epidemiche, con una ciclicità compresa tra i due e tre decenni, nel 1400, nel 1431, nel 1450, negli anni Settanta e ancora nel 1494. Proprio a un episodio di inizio XV secolo, Alberto Crosetto ha ricollegato il ritrovamento, in un cortile dell’attuale via Quintino Sella, di abbondanti resti di stoviglie

distrutte, cosparse di calce e bruciate, procedura riconducibile a un intervento di sanificazione e profilassi seguito al contagio.

Non si può escludere che la vocazione commerciale di Asti e la sua posizione strategica sui principali assi di comunicazione tra litorale ligure, Pianura padana e Alpi abbiano facilitato la trasmissione dei contagi, come potrebbe suggerire il fatto che la città, in riferimento a un’epidemia del 1479, sia accostata a Genova: «Jaunua, Asti, alibi peste militantes» («lottando a Genova, ad Asti e altrove contro la peste») si legge infatti, secondo la testimonianza di Gabiani, sul Dottrinale del Villa stampato a Torino il 20 luglio dello stesso anno.

In effetti l’osservatorio genovese – che per il rilievo del porto e dei commerci rivela una prospettiva europea – presenta anche notizie su Asti, come indica una lettera del settembre 1656, nella quale – mentre il capoluogo ligure è travagliato dalla peste – si informa della situazione nell’Astigiano: «in Asti continua la voce che siano seguiti più casi, e per[ci]ò [siano state] serrate alcune case».

D’altro canto non solo il contagio segue le vie del commercio, ma la ricaduta dell’infezione sulle attività mercantili può determinare omissioni tragicamente colpevoli, come accadde nel 1599, quando – stando agli Annali delle epidemie di Alfonso Corradi (1867) – ragioni

economiche favorirono la diffusione di un’epidemia tra Asti e Casale poiché Carlo Emanuele I di Savoia avrebbe taciuto la gravità della situazione per poter ricavare entrate fiscali dai mercanti che frequentavano la fiera di Asti.

Il Duca, infatti, secondo una lettera del Residente veneto Contarini del 24 aprile 1599,

avrebbe nascosto il pericolo «acciocché si facesse la fiera di Asti già principiata, havendo egli commesso a mercanti di Torino, anzi costrettili, a condurvisi tutti con le loro mercantie, affine di poter poi cavar da loro quella somma di denaro, che per molti mezzi è solito nei

tempi presenti di procurarsi, non dovendo per ciò valer loro la scusa di non haverne,

stante il non poter trafficare.»

A fine Cinquecento il contagio giunse in effetti in Asti, colpendo la popolazione – si contò una trentina di vittime anche nella piccola comunità ebraica –, e Pier Francesco Arellano, illustre medico originario di Agliano – che nel 1598 aveva pubblicato il Trattato di peste –, nel ’99 diede alle stampe gli Avvertimenti sopra la cura della contagione, segno del concreto rapporto tra l’emergenza sanitaria e la riflessione clinica.

Anche la peste manzoniana del 1630 si estese all’area pedemontana e Asti, inizialmente risparmiata, al punto da aver ospitato fino a settembre il cardinale Maurizio di Savoia e le sorelle Maria Francesca Apollonia e Caterina Francesca, fu pesantemente interessata

dal contagio, che si protrasse fino all’anno successivo, come chiarisce un testimone

saviglianese: «In Asti vi erano le Serenissime Infanti [Maria Francesca Apollonia e Caterina Francesca di Savoia] col principe Cardinale [Maurizio di Savoia] quando si scoprirono li primi casi di contagione; uscite poi le loro altezze, fece il male qualche progresso. Nell’anno seguente 1631 tornò a risvegliarsi il morbo peggio di prima.»

La drammaticità del quadro nel settembre 1630 è restituita dal sacerdote e cronista

fossanese Giovanni Giovenale Gerbaldo che, riguardo ad Asti, scrive: «le cose vanno

male e malissimo, et una gran parte delli cittadini sono fuggiti».

Restarono però in città i Cappuccini, dediti al soccorso degli appestati, una missione peculiare di questi religiosi e magistralmente delineata nel capitolo XXXI de I promessi sposi: proprio al cappuccino Paolo da Salò, pioniere del contrasto alle infezioni e della cura della pestilenza, si deve il Dialogo della peste (1584-1590) nel quale il servizio ai contagiati è definito «tanto e tale ufficio…, perché… l’amar il prossimo, è de jure divino».

Certamente il male dovette colpire pesantemente: lo dimostra la lapide – che

Gabiani descrive «incastrata nel muro di facciata della casa Liveriero al numero civico 18 di via Garretti» – nella quale si ricorda l’eccezionalità del caso di una famiglia che non aveva subito lutti a causa del contagio, a riprova delle terribili conseguenze della peste del 1630-31 in città.

Nei secoli, accanto alla memoria del ricorrere di epidemie, si sono tramandate anche testimonianze delle risposte sul piano sanitario. Gli Statuti di Asti – giunti in una versione tardo trecentesca ma elaborati a partire dagli esordi del Comune – nel regolare i limiti della circolazione dei lebbrosi fanno cenno al lazzaretto cittadino.

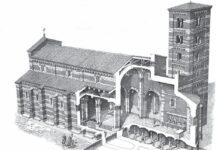

È probabilmente da identificarsi con l’ospedale di San Lazzaro, sito oltre porta San Pietro, alla confluenza tra il fiume Tanaro e il rio Valbrenta, citato a metà Quattrocento tra quelli confluiti nella nuova istituzione assistenziale dedicata a Santa Marta, a sua volta all’origine del “moderno” nosocomio di Asti.

La peste manzoniana del 1630 in un primo momento risparmia Asti che diventa rifugio di nobili, ma poi il morbo dilaga

La presenza del lazzaretto come luogo di isolamento di malati contagiosi accompagna a lungo le vicende della città: lo confermano le ricerche di Valter Franco sul lazzaretto di via Fara, che sorgeva lungo il rio Valmanera, epigono di una lunga stagione di insediamenti volti a circoscrivere le infezioni, predisposto all’epoca dell’infierire del colera nell’ultimo

quarto dell’Ottocento, in seguito usato per contenere casi di vaiolo diffusi tra le truppe

di stanza in città e, infine, per curare i militari colpiti dal tifo nel corso del primo conflitto

mondiale.

Anche le numerose cappelle dedicate a San Rocco che punteggiano le nostre campagne rimandano alla persistente convivenza con mali epidemici. Una di queste, San Rocco di Dusino San Michele – già oratorio dipendente da San Martino di Villanova e più volte ristrutturata – è divenuta dal 1883 parrocchiale, l’unica della nostra diocesi dedicata al Santo.

L’iconografia più antica risalente di San Rocco è invece conservata nella chiesa confraternita di Sant’Antonio abate di Mombaruzzo, nella cui cappella di Tutti i Santi un ciclo affrescato di metà Quattrocento presenta in posizione centrale – sotto la Crocifissione che occupa la soprastante lunetta – San Rocco, affiancato da San Giacomo maggiore e da San Biagio a sinistra e dall’apostolo Filippo e da San Bernardino da Siena a destra.

Va ricordato che San Rocco, originario di Montpellier e nato verosimilmente proprio negli anni della peste nera, secondo gli agiografi avrebbe percorso l’Italia centro- settentrionale dedicandosi alla cura degli appestati; morendo avrebbe chiesto a Dio di poter essere invocato come loro protettore: «clementissimo Padre … ti prego qualunche offeso infirmato da peste che invocarà il nome mio como intercessore apresso tua maiestà degnati quelli tali conservarli e liberarli da la peste et questo non per mio merito ma per grandeza di la tua misericordia e clementia (Francesco Diedo, La vita de sancto Rocco, Milano, Simon Magniacus, 1479).»

Abbiamo fin qui esaminato le dinamiche epidemiche nelle loro differenti manifestazioni e in chiave diacronica, mettendo in luce vicende ricorrenti e dagli esiti tragici, che accompagnano la storia dell’umanità.

L’antico ospedale di San Lazzaro sorgeva fuori le mura della città, oltre Porta San Pietro

Per tentare di intercettare quasi in presa diretta lo sguardo che l’uomo rivolge al contagio, è utile tornare brevemente all’espressione dialettale contagg con la quale abbiamo avviato

questa riflessione: infatti, l’apparente immediatezza del valore apotropaico e di invettiva quasi ne rende inavvertito l’impulso originario, cioè la consapevolezza del fatto che il meccanismo cruciale del male è la sua trasmissione.

Lo mette in evidenza con linearità una lettera genovese datata alla pestilenza del 1656 in cui si legge: «se Iddio benedetto volesse castigare la città haverebbe cominciato col toglier

l’apprensione [il timore] del morbo (25 agosto 1656).»

Non è soltanto la peste, dunque, a condurre alla rovina ma, in primo luogo, il mancato timore delle conseguenze. Proprio intorno alla conoscenza dei pericoli del contagio si giocano, oggi come nel passato, le possibilità di contenere le manifestazioni epidemiche; tuttavia questa consapevolezza talvolta pare sfuggire per trascuratezza, per inavvertenza o peggio per calcolo politico o economico, come rivela l’accusa rivolta a Carlo Emanuele di Savoia.

Eppure basterebbe tenere presenti gli esiti potenzialmente irreversibili delle decisioni per operare secondo umana saggezza, prudenza e responsabilità. È ancora una testimonianza ligure a mettere in evidenza i rischi derivanti dal comportamento contrario: «mi sembra grandissima occasione di temere … come che [il fatto che] ognuno ci ha fatto il callo, non si spaventano di niente, né si atterriscono di sorte alcuna. Sono mesi e mesi che habbiamo la peste, … habbiamo preso una grandissima confidenza … non v’è timore, non v’è spavento e si vive come si trattasse d’ogni altro male [anzi]ché della peste (6 maggio 1657).»

Si delinea pertanto una lunga vicenda intessuta di sofferenza e speranza, un generico monito che la storia – da intendere forse come maestra di vita – ci propone, mostrandoci azioni e scelte etiche opposte. Certo possiamo imparare dagli errori, cioè dai comportamenti che rivelano la loro inadeguatezza in momenti tragici, ma nello stesso tempo è doveroso riconoscere, nelle situazioni di drammatica necessità, il meglio che l’uomo può donare.

Una consapevolezza di lontana origine, come indica il Consiglio contro la pestilentia (1479),

opera del filosofo Marsilio Ficino dedicata alla prevenzione e alla cura della peste, che offre anche una visione etico-scientifica del male, definendolo come contrario allo “spirito vitale”:

«come quello vapore pestilente non proprio per calidità, frigidità, siccità, umidità è inimico, ma perché la proporzione sua è quasi a puncto contraria alla proporzione nella quale consiste lo spirito vitale del cuore.»

D’altronde l’allontanamento da Firenze dei dieci giovani in occasione della peste del 1348, narrato nel Decameron, non è volto solo a evitare il contagio fisico, ma anche quello morale dell’abbruttimento che accompagna la malattia. Come mostrano però sia gli uomini di

scienza di ogni tempo sia coloro che si dedicano al sostegno dei malati, la contrapposizione tra salute e infermità – ma anche tra male e bene – presenta una variabile decisiva, cioè la responsabilità del supporto ai sofferenti, delineata appunto nell’incipit del Decameron: «umana cosa è aver compassione agli afflitti».

Lo confermano oggi gli innumerevoli esempi di dedizione assoluta – anche a costo della vita – durante la pandemia di covid e, con uno sguardo retrospettivo, ne troviamo traccia in devozioni tipiche di un passato non troppo lontano, comuni specie tra XIX e XX secolo: basti ricordare San Camillo de’ Lellis (1550-1614) e San Luigi Gonzaga (1568-1591).

Il primo, già soldato di ventura, nel tardo Cinquecento creò la congregazione «dei servi degli infermi» – che tra i voti di professione comprende anche quello di curare gli appestati – da lui stesso definita come una «una compagnia d’huomini pii e da bene, che … per amor d’Iddio servissero gli infermi con quella charità et amorevolezza che sogliono far le madri

verso i lor proprii figliuoli infermi». Servizi prestati generosamente dai Camilliani e anche da San Luigi che morì appena ventitreenne proprio per aver soccorso le vittime di un’epidemia di tifo.

Responsabilità e solidarietà sono dunque le riposte al male che aggredisce e da tali risposte possiamo ricavare fiducia e ragionevole speranza, facendo nostre le parole con le quali Albert Camus conclude il suo drammatico e poderoso affresco sulla peste, intesa come misura dell’uomo e della sua umanità: «Ecco cosa si impara da un flagello come la peste, che nell’uomo ci sono più cose da ammirare che cose da disprezzare».

Albert Camus, La Peste, 1947