Dal 1467 regolamentati due mercati in primavera e in autunno.

La fiera carolingia non ha però origini medievali

In una sera di maggio gli astigiani rivivono ogni anno la tradizione dei “fuochi”. Il lündes di fö richiama gente da secoli con lo stesso immutato fascino. Lo spettacolo pirotecnico è storicamente parte essenziale dei festeggiamenti patronali, che iniziano con la stima dei due drappi del Palio: uno destinato al vincitore della corsa e l’altro alla Collegiata del Santo.

Il calendario liturgico ricorda il martirio del soldato romano il 29 marzo, ma con un rescritto del papa Pio VII gli astigiani ottennero di poter festeggiare il loro patrono il primo martedì di maggio, giorno in cui i rappresentanti della municipalità vanno nella chiesa accanto al Comune per offrire il Palio.

Il giorno successivo, la grande fiera. Nella tradizione popolare viene detta “fiera carolingia”, ma in realtà la prima documentazione risale agli ultimi anni del XII secolo, cioè cinquecento anni dopo l’epoca di Carlo Magno, anche se certamente Asti, come altre città medioevali, avrà avuto le sue fiere da sempre.

I più antichi Statuti cittadini contengono un capitolo che stabilisce due fiere principali: una da iniziarsi otto giorni prima della festa di San Secondo e da tenersi dalle case dei Gardini (oggi in zona piazza Roma) in giù, verso la piazza del Santo, l’altra dalle case dei Gardini in su, verso il Duomo, da svolgersi dal 1° al 16 novembre.

Nel 1467 la duchessa di Orléans Maria di Cleves, Reggente in nome del figlio Luigi, emanò un privilegio che regolamentava in modo dettagliato la struttura delle fiere cittadine. Tra le varie disposizioni, la duchessa reistituì due fiere annuali: una di primavera da tenersi a metà Quaresima (in modo da comprendere la festa di San Secondo) e l’altra d’autunno dal 18 ottobre. Entrambe dovevano durare 15 giorni ciascuna, tutte le merci portate ad Asti per la fiera erano esentate da ogni pedaggio, gabella o reva, i mercanti in transito per Asti con le loro mercanzie dovevano sostare per almeno tre giorni in città, e la città stessa eleggeva ogni anno quattro uomini capaci, che dovevano vigilare sul corretto andamento delle fiere.

Dopo il decreto della duchessa Maria, le fiere si svolsero per un certo periodo sulla piazza di San Secondo e su quella accanto, sovrapponendosi temporaneamente al normale svolgimento dei mercati. Fu poi un editto di Luigi d’Orléans nel 1495 a ordinare che le fiere dovessero svolgersi nella grande piazza del Palazzo già dei Governatori, che sorgeva lungo l’attuale via Hope.

Come scrive Gianluigi Bera, la piazza del Palazzo, chiusa su quattro lati, era compresa tra corso Alfieri, via Carducci e via Della Valle; il lato verso la via Maestra era occupato da una fila di edifici tuttora esistenti, la sua superficie era paragonabile a quella di piazza San Secondo. In essa furono costruiti numerosi magazzini-bottega, organizzati in tre lunghe file parallele, chiamate “ale”, dove i mercanti forestieri potevano riporre le loro merci. Asti si dotò quindi di un vero e proprio quartiere fieristico, modernissimo nella concezione di allora e razionale nella sistemazione.]

Nel Settecento si allestiva “la Machina del Santo”

Tornando ai fuochi d’artificio, per i tempi più remoti non si hanno notizie certe, dal ’700 ci aiutano i documenti d’archivio e le cronache manoscritte e, in tempi più vicini a noi, i resoconti stampati. Pare che in Italia i “fuochi artificiali” siano comparsi nel 1379 quando, con la pace tra Bernabò Visconti, signore di Milano, e Bartolomeo e Antonio Dalla Scala, signori di Verona e Vicenza, la popolazione vicentina «spiegò la sua allegria con uno spettacolo che produsse stupore a tutti». Quei fuochi d’artificio, che le prime volte produssero meraviglia tra la gente, diventarono poi una consuetudine in ogni città per festeggiare il santo protettore, le nozze o le incoronazioni di principi e di potenti. Non è possibile stabilire con certezza quando i fuochi artificiali siano comparsi in Asti e si siano consolidati nell’uso, ma si può affermare che già nel ’400 fossero presenti, come un complemento indispensabile alla corsa del Palio, per rendere ancor più solenne tutta la festa di San Secondo martire.

Fino alla metà dell’800 il luogo scelto per “bruciare” i fuochi era la piazza del Santo, che fino al 1860 circa (quando sorsero piazza Alfieri e la sottostante grande piazza del mercato) è stata la vera piazza centrale della città, quella dove si teneva il mercato, si radunava il popolo e si svolgevano tutte le principali manifestazioni.

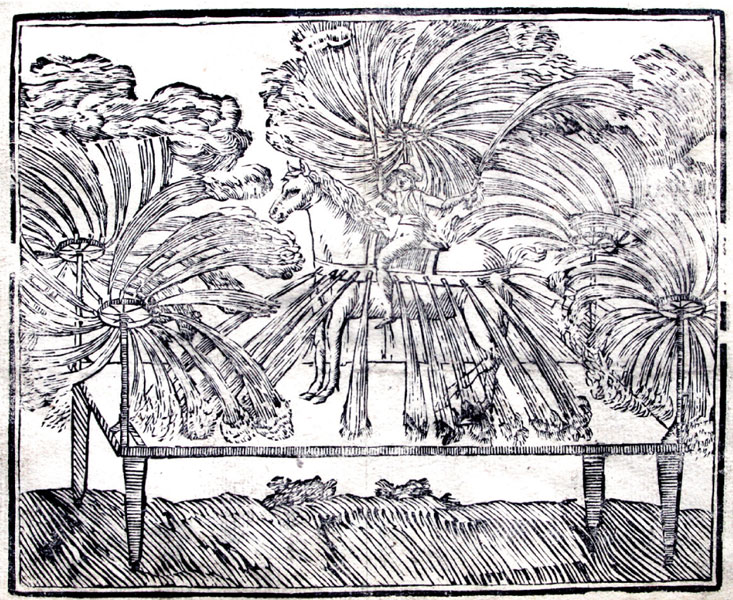

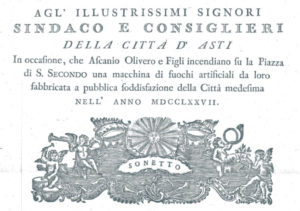

Da documenti dell’Archivio Storico Comunale si apprende quanta attenzione il Comune ponesse per assicurarsi ogni anno l’opera di un pirotecnico, chiamato semplicemente “fochista”. Da una carta del 9 maggio 1732 si apprende che l’allora sindaco di Asti, il conte Solaro di Govone e San Martino, aveva «formati nuovi capitoli a cui dovevano uniformarsi i partitanti all’erezione su la piazza di San Secondo della Machina del Santo», come era denominato tutto l’apparato dei fuochi artificiali.

L’appalto per quella “Machina” comprendeva due parti ben distinte. Una, la provvista e la posa in opera di tutti i lavori di scavo, di falegnameria, di tele, di dipinture ecc. per nove anni, al prezzo annuo di 50 lire. L’altra, i fuochi artificiali per il prezzo di 160 lire all’anno. L’appalto per l’allestimento dei fuochi dal 1732 al 1781 venne sempre affidato al “fochista” astigiano Ascanio Maria Ollivero fu Stefano, che negli ultimi anni del suo impegno ottenne un aumento del compenso a 340 lire.

La miccia della colomba accesa da una dama dell’alta società

L’inizio dei fuochi era dato da uno squillo di tromba e subito dopo partiva la “colomba artificiale”, con una miccia che veniva accesa da una dama dell’alta società. Sempre dalle cronache del canonico Incisa, si sa per esempio che nel 1777 la colomba fu incendiata da una dama di Dronero, nel 1779 dalla contessa Mola di Larissé, nell’81 dalla marchesa Incisa, nell’86 dalla marchesa Asinari di Gresy. La “colomba” saettava veloce portando il fuoco al “castello”, un traliccio in legno in cima al quale veniva posta una rudimentale statua in gesso del Santo, tenuta insieme dalla colla e rivestita di carta e di stoffa. All’incendio della statua seguivano subito i fuochi che sprizzavano scoppiettanti dal castello.

Secondo la tradizione, dopo la prima serie di fuochi, dal palco d’onore partiva la colomba che, dopo una lunga traiettoria a zig-zag sulla folla assiepata, finiva ad accendere la figura scintillante di San Secondo a cavallo, dopo di che si scatenava il gran finale con lo scoppio di fuochi di tutti i tipi, sempre più tonanti. Ancora a metà degli Anni ’50 il sindaco Viale, dalla tribuna delle autorità posta davanti all’Intendenza di Finanza tra le due scalinate, accese la colomba che attraversò la piazza Emanuele Filiberto prima di andare a incendiare la sagoma di un’enorme bottiglia di Asti Spumante da cui, con una forte esplosione, partì il tappo e uscì una cascata di biondi lapilli.

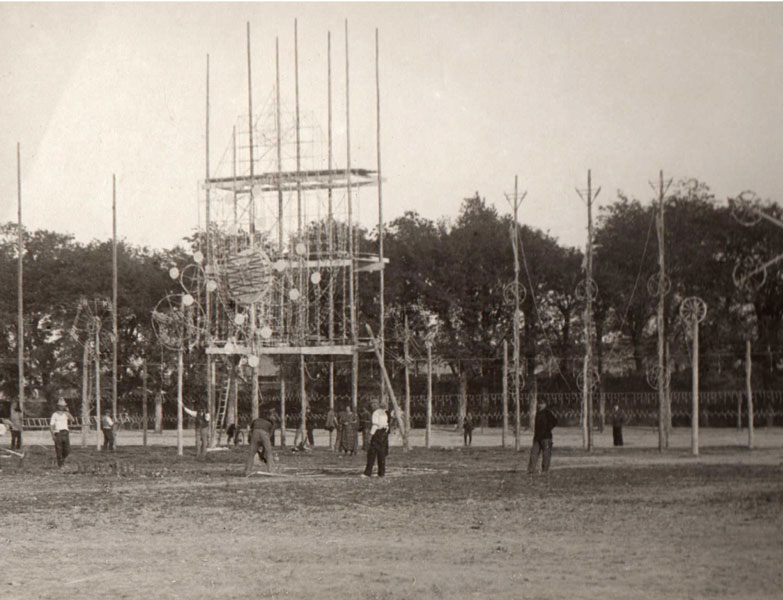

I fuochi in onore del patrono non furono mai interrotti, se non durante le guerre, richiamando sempre una moltitudine di gente. Nell’800 lo spettacolo si trasferì in piazza Alfieri, mentre nel 1866 si svolse già nell’attuale piazza del Palio. Nel 1926, curiosamente, i fuochi si bruciarono il mercoledì della fiera in viale Pilone, nei pressi del campo delle corse dei cavalli, e intorno al 1930 sulle rive del Borbore. Nel 1961 i lismèt lasciarono il centro e si trasferirono allo stadio comunale e dal 1984 vengono sparati dal Lungotanaro.

La memoria più recente ricorda che nel 1995 i fuochi non furono sparati in seguito alla proteste degli alluvionati che avevano subìto i danni del novembre precedente e aspettavano

i risarcimenti. Qualche anno lo spettacolo del “lunedì dei fuochi” è stato rinviato ai giorni successivi causa il maltempo.

La colomba dalla fine degli anni ’70 non viene più accesa. Ricordo la delusione di tanti astigiani quando allo stadio non sentirono più il sibilo di quella “frisetta” passare sulle loro teste, prima di incendiare la scritta inneggiante San Secondo e dare così la stura al gran finale pirotecnico.

La tradizione della colomba è rimasta in un modo di dire del dialetto: «j’è partìji ra culùmba!» («è partita la colomba») indica l’improvviso accendersi di una discussione o di un battibecco. Dalla fine degli anni ’70 sono rimasti i fuochi, ma la colomba ha smesso di essere accesa.

Perché non riprendere questa tradizione?

Le schede

Aspettavamo i baracconi tutto l’anno: la Giostra di Bastian, il Rotor, Virginia al bagno e la donna cannone

di Giorgio Conte

Ricordo che c’era sempre, in quegli anni, una sera di maggio che da piazza Catena ti arrivava il profumo dei tigli, a ondate irresistibili…, e, da piazza Alfieri, il profumo del torrone e il suono delle giostre.

I risparmi accumulati durante l’anno da noi ragazzi erano profusi in giri in giostra che costavano 50 lire, a vedere la Balena più grande del mondo, i motociclisti nella palla di ferro, lo strosacadenne, a tirare al pesciolino e al tirassegno per la fotografia. Quelle signorine «Vuolspararebelgiovine?» cominciavano a esercitare un certo fascino su di noi.

E non c’era sera di maggio che rinunciassimo a fare un giro su quella giostra là, più o meno di fronte al Reale, ai piedi del monumento di Toju… e i giri erano lunghi… i giri erano belli…

Ho dedicato una canzone alla Giostra di Bastian e ai suoi cavalli dorati e mi piacerebbe, ora che è stata recuperata e restaurata a spese della Fondazione della Cassa, che si trovasse un luogo in città dove tornare a farla girare, insieme ai nostri sogni più colorati.

Il Rotor fu invece una novità da grandi. Il Cittadino e La Nuova Provincia ne avevano parlato diffusamente. Quell’anno al luna park c’era una giostra ispirata a un progetto della NASA: Il Rotor.

Consisteva in un cilindro di legno, una enorme botte senza coperchio alta 5 metri e con altrettanti di diametro. Poggiava su un parquet con al centro una colonna di metallo. Si entrava nel cilindro.

Serrate le porte, la botte cominciava a girare sempre più vorticosamente, quindi il pavimento si abbassava sotto i piedi di chi era dentro e restava “incollato” alla parete del cilindro, per via della forza centrifuga.

Farci almeno un giro era considerata una prova di coraggio da parte dei giovanotti, meglio se accompagnati

dalle ragazze, come speravano coloro che si limitavano a guardare dalla balconata esterna.

Da ragazzi ci faceva sorridere anche il racconto di “Virginia al bagno”. Si diceva che, nei primi anni del ’900, fosse giunto ad Asti, per le feste di San Secondo, un “baraccone” mai visto prima. Si era posizionato tra il “Tunnel dell’Amore “ e “Il Castello delle Streghe”, non lontano dalla “Donna cannone”, la «più grande del mondo proveniente direttamente dalla steppa siberiana».

Sulla facciata dipinta di quel padiglione campeggiava la figura di una bella donna, ignuda, nell’atto di immergersi nella vasca da bagno…

Crocchi di uomini parlottavano davanti alla cassa, ascoltando l’altoparlante che gracchiava, invitando gli astanti a entrare: «Venghino siori venghino ad ammirare una eterea creatura immergersi e galleggiare, completamente nuda, nella sua vasca da bagno.

Reduce dai più grandi successi internazionali di Tokyo, Varsavia, Mosca, Londra, Parigi, Torino, Poirino, Trofarello, Villanova e Villafranca… finalmente ad Asti! Solo per oggi… uno spettacolo da non perdere!».

Rotti gli indugi, qualcuno prese il biglietto, entrò nel padiglione e si sistemò in trepida attesa di fronte a un sipario di stoffa cremisi, bordata in oro. Di lì a poco il sipario si aprì. «Siori e siore, ecco a voi… Virginia al bagno!». Apparve una sedia e sulla sedia una bacinella piena d’acqua e sull’acqua galleggiava una sigaretta marca “Virginia”. Beffati.

Con un risolino amaro stampato sulle labbra, gli spettatori guadagnavano l’uscita e agli altri allocchi in attesa del loro turno, che chiedevano ansiosamente: «Cuma l’è?… Cuma l’è Virginia?», rispondevano a mezza voce: «Bellissima… anche voi non la dimenticherete più».