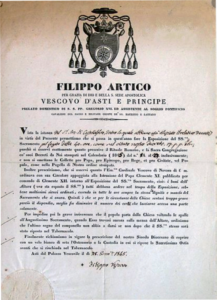

Filippo Artico è nominato vescovo di Asti nel 1840. Siamo in pieno Risorgimento. Il prelato ha 43 anni ed è nato, nell’impero austro-ungarico, a Ceveda (sobborgo di Vittorio Veneto in provincia di Treviso). Insegnante di filosofia, teologia ed eloquenza, predica a Milano, Vienna, Bologna, Venezia, Roma, Torino.

Qui conosce Carlo Alberto che lo sostiene per la sede vescovile di Asti. Artico è uomo di cultura, letterato, poeta, frequenta una cerchia di intellettuali e personaggi illustri. La sua origine “austriaca” non gli impedisce da vescovo di inviare al clero e al popolo lettere pastorali in cui invita a pregare per Carlo Alberto e la causa dei Savoia. Il suo atteggiamento di apertura e di riformismo non basta a proteggerlo da una ostilità diffusa. Forse gli nuoce il fatto di essere suddito austriaco e più ancora la scelta sottolineata dallo stesso Cavour, di non aver “mai chiesto la naturalizzazione”.

Viene coinvolto in uno scandalo che nasce da una lettera anonima inviata alla Segreteria di Stato degli Interni di Torino che denuncia episodi di sodomia compiuti dal vescovo colpevole “di avere mandato in malora un povero chierico per pascere una sua passione”. Poco dopo a questa se ne aggiunge un’altra f irmata dallo zio del chierico, tal Giuseppe Riccio di Baldichieri.

Deferito al giudizio dei magistrati di Torino, Artico viene sottoposto a inchiesta. Una delegazione del Supremo Magistrato nella notte tra il 19 e il 20 giugno 1847 si reca a Baldichieri per interrogare il giovane chierico, inchiodato a letto dalla tisi e ospitato nella casa dell’avvocato Borgnini, sindaco di Baldichieri. Il giovane viene descritto come “semplice, innocente, una pasta d’angiolo”; egli si dimostra colpito dalle accuse rivolte al vescovo, lo scagiona anzi lo elogia e precisa che lo zio non avrebbe potuto essere l’autore della lettera perché analfabeta.

Il procedimento si conclude con il riconoscimento dell’innocenza del vescovo e la successiva conferma da parte del Sinodo dei vescovi piemontesi nel 1849. Anche il Parlamento si era occupato della vicenda e il 22 agosto del 1847 il ministro di Grazia e Giustizia Riccardo Sineo aveva risposto in aula all’interrogazione del deputato sardo Siotto Pintor che chiedeva lumi sul caso. L’anticlericalismo e la satira politica si erano riversati su Artico con accanimento.

All’offensiva anticlericale espressa dal cavouriano giornale L’Opinione o dall’astigiano Il Cittadino, si contrappongono i periodici clericali l’Armonia, Fede e Patria. I primi sostengono le accuse di infamia e privilegi, gli altri tendono a presentare Artico come vittima innocente, agnello sacrificale del clima politico. Bisogna tenere presente che sono quelli gli anni dell’incameramento dei beni ecclesiastici, della laicizzazione dell’insegnamento, dell’abolizione del foro ecclesiastico.

Il cronista Grimaldi, sacerdote, autore di importanti memorie manoscritte conservate presso la Biblioteca del Seminario di Asti, descrive bene il contesto del caso Artico: «con la sua irruenza e la sua voglia di innovazioni il vescovo aveva finito per urtarsi con il Municipio; con il Collegio cui aveva sottratto i seminaristi; con i parroci cui aveva proibito di tenere servegiovani; con le Confraternite impedendo loro di portare il baldacchino sopra le statue della Vergine, volendo invece il baldacchino su di lui; con i Comuni da cui pretendeva onori e umiliazioni; con il clero tutto che trattò con durezza, con la morale pubblica mal tentando di lavarsi di una taccia che, non che per un vescovo, sarebbe bruttissima per qualsiasi più umile cittadino».

In questo quadro di luci e ombre la sua presenza in città non è più tollerata e Artico è costretto all’isolamento a Camerano Casasco, dove aveva creato un altro piccolo seminario, nel castello della famiglia Balbo frequentato da una cerchia di intellettuali come Vincenzo Gioberti, Silvio Pellico, don Bosco. Silvio Pellico in particolare a Camerano era stato più volte, tanto che nei capitoli aggiunti a Le mie prigioni, l’autore racconta che «essendo andato a passare due o tre giorni a Camerano, dal conte Cesare Balbo» volle conoscere il suo parere e quello della moglie Giulia intorno «a quei pochi capitoli e alla convenienza di continuare o no quelle memorie e aggiunge che «la loro approvazione fu piena… ripresi la penna, né più la deposi che alla fine dell’ultimo capitolo».

Con Silvio Pellico il vescovo Filippo Artico intrattiene corrispondenza, in buona parte andata perduta. Delle lettere intercorse tra i due, conosciamo solo il contenuto di alcune, come quella del 1844 nella quale Pellico gli parla dei contatti con Vincenzo Gioberti, e quella del 20 dicembre 1846 nella quale gli annuncia la morte di Pietro Maroncelli, compagno di prigionia allo Spielberg, morto povero e pazzo a New York. Nel 1846 Silvio Pellico era venuto ad Asti e aveva visitato il Seminario.

A ricordo aveva scritto una lettera e accompagnato lo scritto con una canzone dedicata agli alunni. «Mille ringraziamenti per avermi fatto vedere il bel Seminario di Asti […] Ho veduto congioia che quei cari seminaristi amano il loro eccellente vescovo e sentono quanto sono amati. Avrei voluto avere l’eloquenza di Monsignor Filippo Artico per dir loro i miei sentimenti, invece ecco pochi versi ch’io li prego di leggere…». E poi appunto scrive la canzone nel cui incipit esorta «i giovani a sparger verità su buoni ed empi, a presentar d’ogni virtù gli esempi».

Quasi profeticamente aveva scritto che «spesso calunnia all’età nostra disse: odiate i sacerdoti, son alme stolte, in vil congiura fisse, son cuori guasti e vuoti, fomentano ignoranza e nulla sanno», anticipando gli eventi che sconvolgeranno la chiesa astigiana l’anno successivo. Nel ’47 venuto a conoscenza della bufera che aveva coinvolto Artico, Silvio Pellico gli scrive.

«Nella sua cara lettera del mese scorso, mi parlava di dispiaceri, di giudizi malevoli. Ella conosce meglio di ognuno il rimedio di tali dolori; pregare per i nemici, offerire tutto al Divin Salvatore, andare avanti con santa pace…». Lo stesso Carlo Alberto invita Artico a Racconigi per dimostrargli la sua solidarietà.

Ma il clima ad Asti resta teso: ogni annuncio di rientro del Silvio Pellico vescovo in sede è accompagnato da segni di ostilità, gazzarre e sassate contro le finestre del palazzo vescovile, sfregi sullo stemma di Artico in piazza del Vescovado. La questione si protrae a lungo, raggiungendo punte astiose nel ’53 e nel ’56 quando il vescovo decide di voler rientrare definitivamente in Asti.

La giunta comunale si esprime negativamente e delibera che egli sarebbe potuto ritornare solo dopo l’abbandono della cattedra vescovile. Nel novembre del 1857, il vescovo compie ancora il tentativo di essere ascoltato dal ministro Urbano Rattazzi per smentire ogni accusa nei suoi confronti, ma al suo ritorno in Asti, gli viene intimato di tornare a Camerano. Neanche la minaccia di Rattazzi di far sopprimere la Diocesi di Asti riesce a risolvere la situazione.

Il vescovo Artico è quindi costretto il 7 febbraio 1858 a rinunciare all’incarico e parte deluso e amareggiato per Roma dove trascorrerà gli ultimi due anni della sua vita nel convento di San Gregorio sul Monte Celio. La diocesi di Asti rimase sede vacante per un decennio f ino alla nomina di Carlo Luigi Savio nel 1867.