Le stanze dell’alloggio in corso Re Umberto a Torino sono colme di libri e quadri. All’ingresso il ritratto di Piero Gobetti. «È il mio santo laico». Bruno Gambarotta e Asti. Bel tema. Svolgimento. Vabbè, diamo per letta la sua divertente gag quando descrive la mappa della città di nascita: «Il corso principale è intitolato a Vittorio Alfieri, si passa davanti al liceo Alfieri e si va in piazza Alfieri e lì vicino c’è il teatro Alfieri. Insomma si è capito che Alfieri era di Asti?». È di Asti anche Bruno Gambarotta che, alla domanda preliminare se si considera un astigiano che vive a Torino o un torinese di origini astigiane, non ha esitazioni. «Sono astigiano e orgoglioso di esserlo. Essere provinciale per me è un valore, non ti monti mai la testa. Con la mia famiglia ho lasciato Asti nel 1955, ma ho ricordi vivissimi della mia infanzia e non ho mai smesso di seguire la vita della mia città».

A proposito di ricordi, ci indica il primo odore che le viene in mente? Qual è stato l’imprinting olfattivo del piccolo Bruno?

«A ben pensarci sono tre. Il profumo delle acciughe che saliva dalla bottega dei Delpuy all’angolo di piazza Roma, in via Ottolenghi. Io sono nato in quella casa al secondo piano. E poi gli odori delle lacche e delle tinte del negozio da pettinatrice di mia madre Nerina in via Aliberti. Mamma mi portava con sé e tutte le sue clienti mi vezzeggiavano. Ero il cocco di bottega. A volte quando andavano su certi argomenti si frenavano. Qualcuna diceva… c’è un bambino… ma dai, tanto non capisce… e invece capivo tutto. Quel negozio è stata la mia scuola di vita».

E il terzo odore?

«Ah quello… il più impregnate e sottile… la carta appena stampata. Mio padre Mansueto era tipografo. Mi portava dai Segre in piazza Catena dove lavorava. Quelle grandi macchine, l’inchiostro, i caratteri che lui usava per le composizioni. Un mondo che mi ha sempre affascinato». In quegli anni c’era la guerra… «C’erano gli allarmi aerei e non è una battuta la frase di mia zia a noi ragazzini: “Se state bravi vi porto in collina a vedere bombardare Torino”. Per noi erano solo lampi lontani, ma quando le bombe le sganciarono anche su Asti, causando decine di morti in via Guttuari, venne a tutti una gran paura. E ricordo nel 1944, avevo sette anni, mia madre per qualche lunedì, quando il negozio era chiuso, prendeva le sue cose e mi portava al Seminario. In uno stanzone con coperte e lenzuola messe stese su fili per delimitare gli spazi, c’erano le famiglie ebree rastrellate nel ghetto. Mia madre veniva a pettinare le signore che erano tutte sue clienti e vicine di casa. A me sembrava un gioco, ma purtroppo furono deportati tutti e la maggioranza non tornò più».

Com’era il Bruno Gambarotta da studente?

«Direi regolare con spiccate curiosità. Elementari durante la guerra in via Carducci e poi la scelta dei miei di mandarmi alle Medie in via Roero. Erano più difficili dell’Avviamento, c’era un esame di ammissione e il latino obbligatorio. Ricordo, tra i tanti, il mio compagno di banco Enzo Peruccio che poi è diventato l’editore della Lonely Planet e arrivarono anche i primi turbamenti».

Siamo curiosi…

«Il primo innamoramento fu per una ragazzina di nome Maria Grazia, che chiamavamo Lavazza per via del lavoro del padre, rappresentante di caffè. Era bellissima, sapeva di esserlo e ci stregava. Un giorno al Bosco del Littorio, dopo la guerra intitolato ai Partigiani, c’erano lei e due sue amiche e noi quattro ragazzotti le abbiamo seguite. Lei si voltò, chiamò uno di noi, il mio amico Carlo Giunti. Quando tornò sentenziò “loro sono tre e noi quattro, uno di noi deve andarsene… lei ha detto che tocca a te”. Fu una tremenda delusione, me ne andai senza voltarmi, ma nella vita bisogna saper aspettare…».

In che senso, quell’amore è poi sbocciato?

«Macché. Però molti anni dopo, quando ero già in Rai e mi occupavo del cast di uno sceneggiato mi arrivò una segnalazione dall’alto. Pippo Baudo raccomandava una sua amica per avere una particina. Convocai l’attrice, mi parve di conoscerla. Era lei, Maria Grazia. Però sulla scheda si era tolta dieci anni e io perfido le chiesi… ma non siano della stessa età, andavamo a scuola insieme ricordi? Si confuse, parlò di un errore. L’ho dovuta scritturare, ma mi sono preso quella piccola rivincita».

Torniamo ad Asti e ai ricordi di quel tempo.

«L’alluvione del 1948 causò a mio padre la perdita del lavoro. Era diventato proto in una tipografia che fu distrutta dal fango e restò a casa disoccupato. In quel periodo fu lui a occuparsi di me e di mio fratello Franco, nato nel 1941. Preparava anche il pranzo e la cena perché mia madre tornava ogni sera dal negozio dopo le nove. Gli amici lo prendevano anche un po’ in giro, lo chiamavano Giacufumna. Allora non si concepiva che un capofamiglia facesse i lavori di casa. Lui ci pativa un po’ ma aveva tempo per leggere e su una rivista, Sapere, c’era un servizio sulla televisione in America che mi cambierà la vita. Allora c’era solo la radio. Mi ricordo che il 4 maggio 1949 entrò trafelata in negozio una cliente di mia madre e gridò “È morto il Torino”. Io avevo fatto in tempo ad andare a vederlo una volta sola il Grande Torino al Filadelfia. Quella volta vinse quattro a zero sulla Fiorentina».

Eccola la passione granata, ma com’è che la rivista “Sapere” cambia la vita dello studente Gambarotta?

«Mio padre – dicevo – lesse questa cosa sulla televisione e si convinse dopo le medie, visto che non potevamo permetterci il liceo, a frequentare una scuola da perito fotografico: l’Istituto Bodoni a Torino dove stava nascendo la televisione italiana. Avranno bisogno di tecnici, mi spiegò. Lui ragionava da tipografo ma guardava avanti. E così dal 1951 al ’55 sono diventato studente pendolare. Asti-Torino-Asti tutti i giorni».

E ad Asti rimasero gli amici.

«Io giravo con il gruppo di Paolo Conte. Paolo era un leader naturale. Organizzava partite di calcio, era un perfezionista e amava la musica. Con Gian Luigi Bravo al pianoforte, Fabio Imerito, Giancarlo Occhiena e il fratello Giorgio alla batteria misero su un complessino jazz. A quei tempi una gita in macchina a Torino o addirittura a Genova era un’avventura che ci riempiva di fantasie. Per fare colpo mi atteggiavo a tipo ombroso alla Cesare Pavese. Gli somigliavo un po’ e misi perfino un paio di occhiali dalle lenti di vetro per darmi arie da intellettuale».

Arriva il 1955: è l’anno della svolta. Diploma e trasferimento a Torino.

«Già, mio padre trovò finalmente lavoro alla Satet, una grande tipografia che stampava in rotocalco. Si decise di lasciare Asti a malincuore. Io mi stavo diplomando e mia madre cedette il negozio di via Alberti. Continuò a fare la pettinatrice in casa nell’alloggio di via Chiesa della Salute che avevamo affittato a due passi dallo stabilimento dove lavorava mio padre, che in poco tempo divenne responsabile delle rotative e di notte scendeva con il cappotto, tenendosi sotto il pigiama, per controllare il lavoro».

E a proposito di lavoro che cosa succede al giovane perito fotografo?

«Ero molto bravo in camera oscura e nella fotografia all’aperto. Ricordo una prima commessa in Val d’Aosta. Servivano scatti per cartoline e ci portammo dietro un camoscio impagliato da mettere in primo piano per vivacizzare il panorama. Un’agenzia mi fece fare anche qualche servizio da fotoreporter, ma ero lento. Mi mandarono in un locale notturno dove una delle vincitrici di Lascia o raddoppia, una certa Maria Luisa Garoppo, detta la tabaccaia di Casale, avrebbe dovuto esibirsi in un ballo su dei materassi. Arrivai per tempo, ma quando mi vide si rifiutò di ballare e il servizio da paparazzo andò in fumo. Il titolare dell’agenzia mi disse: ti voglio bene ma cambia mestiere. Lo ascoltai».

E che cosa fece?

«Dopo il militare, fui assunto da uno studio specializzato in riproduzioni d’arte. Erano fotolitografie complesse. Venni mandato anche ad Anversa a un corso. Divenni bravo e ben pagato: ricordo 240 mila lire al mese. Quando nel 1962 vinsi il concorso da addetto alla telecamera in Rai lo stipendio era di 83 mila lire. Però avevo esaudito il sogno di mio padre. Facevo la televisione».

A questo punto la sua vita prende un ritmo diverso. È tenace, non si accontenta e ha anche un bel po’ di fortuna.

«Diciamo pure culo. Esce un concorso interno alla Rai per programmisti registi, ma occorreva la laurea oppure dimostrare analoga preparazione culturale. Nel 1965 aveva provato la maturità classica al Gioberti da privatista, ma mi bocciarono. Frequentavo cine club e teatri e va detto che l’estate prima avevo sistemato da volontario la biblioteca con più di 40 mila volumi di Franco Antonicelli, presidente del centro Gobetti di Torino. Me ne fu grato e pensai di andare a chiedergli un attestato di quel lavoro da allegare alla mia domanda in Rai. Fece di più, scrisse una lettera di elogi sul mio conto al suo amico Marcello Bernardi che era vice direttore della Rai. Fui ammesso all’esame. Eravamo in 104 per 5 posti».

Come andò lo possiamo immaginare.

«La commissione mi accolse con sufficienza: ero un cameraman che non stava al suo posto. Ma li stupii. Prima rispondendo alla domanda di storia sulla guerra franco prussiana del 1870 e poi dissertando sul gruppo ’63 composto da intellettuali come Sanguineti, Umberto Eco e Angelo Guglielmi. Non sapevo che proprio Guglielmi fosse in commissione. Fui assunto nel nuovo ruolo e passai alla direzione programmi in viale Mazzini. Un bel salto nelle stanze dei bottoni che però comportò anche il trasferimento a Roma. Nel 1966 mi sposai con Amelia e con lei ci trasferimmo. Avevamo una Cinquecento rossa e l’alloggio nelle case dei dipendenti Rai. Poco dopo nacque Giovanna, la nostra prima figlia».

A meno di trent’anni già sistemato. Ai giovani di oggi suonerà strano.

«Altri tempi. C’era un gran fermento attorno alla televisione. Eravamo in piena era Bernabei, attentissimo a soddisfare gli appetiti di rappresentanza dei partiti a cominciare dalla Dc e ricordava a tutti come il nostro pubblico non fosse di gente istruita. Per questo pretendeva sceneggiati dei grandi classici realizzati in maniera rigorosa, ma semplice, quasi didattica, con le trame lineari, i copioni chiari, i concetti ripetuti. In quel periodo in Rai conobbi e lavorai accanto a gente come Camilleri e Raffaele La Capria, Arbasino, Vittorio Sermonti. Ho avuto modo di incontrare Fellini e di fare programmi con Nanni Loy e Comencini».

A quarant’anni un’altra svolta…

«Nel 1977 ero a Roma da 12 anni. Avevamo tre figli. Dopo Giovanna erano arrivati Lorenzo nel 1970 e Ada nel 1975. Mia moglie, oltre che fare la mamma, avrebbe voluto insegnare. Io ero sempre fuori. Decidemmo di tornare a Torino allontanandomi dalle stanze dei bottoni e privilegiando, come si dice oggi, la qualità della vita, soprattutto quella familiare. Allora a capo della sede di Torno c’era Ugo Zatterin che mi accolse a braccia aperte. Aveva bisogno di uno con la mia esperienza. Furono dieci anni intensi. Tornai ad Asti parecchie volte per le dirette del Palio. Ritrovai Ottavio Coffano, lo scenografo mio cugino. Ma il destino mi riservava un’altra sorpresa».

Altra svolta?

«Era la sera della vigilia di San Giovanni, festa patronale a Torino, e mi telefonarono da Roma ai massimi livelli. Era partita la sfida di Berlusconi. Mediaset stava ingaggiando tutti i grandi nomi della tv. Tra i pochi rimasti in Rai c’era Adriano Celentano e volevano affidargli la conduzione di Fantastico, il varietà del sabato sera su Rai Uno. Adriano però faceva le bizze, era poco gestibile. Avevano bisogno di un uomo Rai che facesse da ufficiale di collegamento. Il giorno dopo andammo a Galbiate nella sua villa. Bastò uno sguardo. Fu una cosa a pelle di reciproca fiducia. Diventammo amici».

Infatti tutti la ricordano come spalla di Celentano…

«Andò che la prima puntata in diretta il 3 ottobre del 1987 fu un mezzo fiasco. Celentano si impappinò sul gioco che era collegato al biglietto della lotteria. Fece casino sulla marca del caffè Splendid che era uno sponsor. Non capiva il meccanismo del gioco e delle prove di acquisto. Fu lui a propormi la settimana dopo di andare a spiegarlo davanti alle telecamere. E così in versione maggiordomo mi ritrovai catapultato in scena. Andò bene, anzi benissimo. La gente iniziò a riconoscermi, divenni popolare. Celentano era il Don Chisciotte con le sue sparate e i monologhi a sorpresa, io facevo il Sancho Panza, che ricuciva, spiegava e faceva anche un po’ridere. Scusi eccellenza – dicevo a Celentano – se la interrompo mentre non dice niente».

La vita quindi può ricominciare davvero a 50 anni.

«Quella notorietà mi aprì molte porte. Iniziai a collaborare con La Repubblica edizione di Torino, Sorrisi e Canzoni mi dedicò un servizio come volto nuovo delle tv, mi arrivarono altre proposte editoriali e la Garzanti mi fece un contratto per un libro. Lo avevo naturalmente già nel cassetto. Si aspettavano una cosa tipo cabaret invece era un romanzo vero: “Torino Lungodora Napoli”. Si stupirono perfino che lo avessi scritto io. Mi ricordo che mi era già successo con una maestra ad Asti. Mi restituì il tema dicendomi che non mi dava voto perché lo avevo certamente copiato da qualche parte. Invece era farina del mio sacco».

Dalla letteratura al cinema. Diventa anche attore.

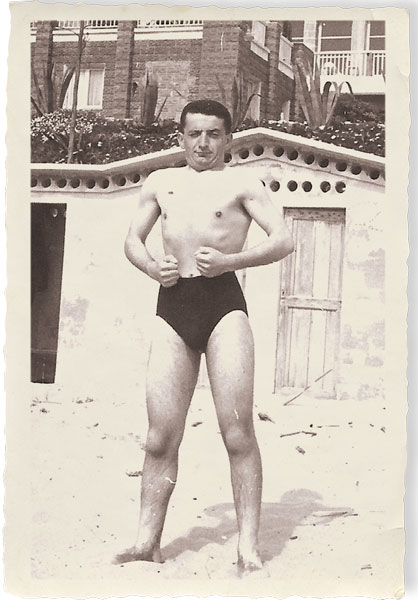

«Avevo già fatto numerose particine. Nel 1977 Comenicini mi volle nel film “Il gatto” con Tognazzi e la Melato, dove facevo, guarda caso, la parte di un notaio: era una pellicola prodotta da Sergio Leone, peccato non mi abbia preso in considerazione per un ruolo da pistolero. Non trovate che somigli un po’ a Clint Eastwood?».

Com’è che ha invece cominciato a essere visto come conduttore in tv di cose mangerecce?

«Il fisico era adatto e l’appetito anche. Allora in tv non c’era ancora tutto lo spadellamento di adesso. La prima era stata Ave Ninchi con Gino Veronelli. Mi chiesero nel 1988 di inventare una trasmissione di avanzi televisivi, in pratica spezzoni di cose già andate in onda. Le teche Rai sono una miniera. E così nello studio del Tg3 a Torino andò in onda Cucina Gambarotta. Allestirono una cucina dove preparavo piatti e proponevo filmati. I giornalisti del telegiornale non volevano che cucinassi sul serio per via della possibile puzza e così mi specializzai in cose fredde ed estive. Ricordo una volta una puntata fatta tutta usando il babaco, un frutto andino che avevo trovato su una bancarella del mercato a Torino. Mi seguirono, divenne di moda».

E oltre alla tv arriva anche il teatro. Nel 2010 torna ad Asti con Giorgio Conte. «Fu uno spettacolo che ci divertimmo a proporre in giro. “Storie vere di una provincia inventata” era come un racconto in famiglia, immerso nell’ironia e nell’astigianità».

Poi sono arrivati altri libri, collaborazioni a giornali, pubblicità come testimonial. I programmi alla radio con Luciana Littizzetto. Alla soglia degli ottant’anni è già tempo di bilanci?

«Senza fretta. Finché mi regge la salute vado in bicicletta e vedo crescere i nostri quattro nipoti, tutti maschi. La razza non va alla fine come dicevano i nostri vecchi. Scrivo molto, ho rubriche su La Stampa e Torino Sette. Ricevo inviti e come si dice faccio cose, vedo gente. Un particolare però mi fa capire che sto invecchiando. Quando apro i giornali la prima cosa che leggo sono i necrologi».

Le Schede