Parlano un latino buffo e anche i ricchi odorano di terra e di stalla

A Marco Aquilio Tusco, da Marco Calvisio Ultore, salute. Non hai più notizie di me da quando, caduto in disgrazia e spogliato di tutti i miei averi e di ogni mia dignità, dovetti fuggire precipitosamente da Roma per evitare conseguenze ancora peggiori. Per due anni ho peregrinato senza meta e vissuto di espedienti in Gallia e in Hispania, per tornare infine in Italia, dove nella Nona Regione Liguria ho trovato definitiva ospitalità e soccorso presso un lontano parente, tale Lucio della gens Campia che vive nella città di Hasta dove adesso mi trovo, e dove sto tentando di ricostruirmi una vita insegnando un po’ di greco, di retorica e di eloquenza ai rampolli delle principali e più ricche famiglie.

Impresa improba: i miei allievi più che leggere i classici preferiscono oziare alle terme; della retorica non sanno che farsene e l’eloquenza è una battaglia persa, perché la gente di qui parla un latino buffissimo pieno di idiotismi liguri, pronunciandolo con mille difetti; ma sono pagato per le mie fatiche, e anche abbastanza bene. Ora non ridere, Marco, sapendo che dall’alma Roma sono finito in un’oscura città di provincia: perché essa, in ogni caso, è la maggiore città della Liguria, e la sua superficie corrisponde a quella dell’Urbe ai tempi del padre Romolo. Dunque, merita rispetto.

A parte gli scherzi: pur non grande, Hasta è vivace, ben popolata e ben costruita. Dotata di un bellissimo ed esteso territorio collinare, ricca d’acque e prospera come poche altre in questa parte d’Italia. È una città molto operosa: qui tutto ruota attorno alla produzione degli eleganti calici di ceramica rossa decorati in rilievo, che vengono poi esportati per mare e per terra fino alle più lontane provincie, e competono per qualità e bellezza con quelli di Arretium, Surrentum e dell’ispanica Saguntum. Gli opifici che li fabbricano danno lavoro a molte persone, e alimentano grosse fortune. Gli arricchiti, sia detto a loro lode, non sperperano il denaro nelle dissolutezze, ma lo usano per comprarsi estesi latifondi e costruirci grandi ville rustiche che niente concedono al lusso, ma rigurgitano di messi, di vino e di armenti moltiplicando i già ingenti guadagni dei proprietari.

E non esagero nel dire che gli astensi più sono ricchi e nobili più odorano di terra e di stalla: perché appena possono smettono la toga e indossano la rozza tunica dell’agricoltore e corrono alla loro villa a sovrintendere ai lavori dei campi e delle vigne. Queste ultime, Marco, dovresti vedere: perché per miglia e miglia attorno alla città ricoprono i versanti dei colli come una gigantesca ragnatela verde, e curate come giardini offrono ovunque uno splendido spettacolo alla vista. Se nelle vallate le viti delimitano i campi allevate alte all’uso gallico e appoggiate agli aceri ed ai pioppi, sulle colline sono invece coltivate in lunghi filari ben regolati, mantenute basse come arbusti e sostenute da pali di castagno o di canna che qui chiamano carax come in Grecia: perché dicono che furono proprio i greci massalioti ad insegnare l’arte della viticoltura alle genti del posto, molti secoli fa.

A Domus romana, B Foro, C Foro, D Terme, E Anfiteatro, F Fornaci

(rosso) Cinta muraria XIII secolo

(viola) Cinta muraria XIV secolo

C=Castelvecchio, V=Vallone, 1=Porta S. Lorenzo, 2=Porta Furja, 3=Porta Torre, 4=Porta S. Giuliano, 5=Porta S. Martino, 6=Porta del Mercato, 7=Porta S. Paolo, 8=Porta Arcus o di Santa Maria Nuova, 9=Porta S. Gaudenzio, 10=Porta

S. Michele

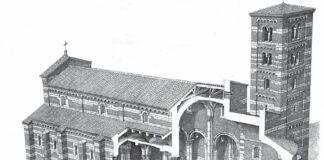

La città è un quadrato di mille passi di lato

E lavorare la vigna, fare il vino, governarlo e venderlo è non solo la più grande passione dei ricchi astensi, ma anche fonte ulteriore di notevoli redditi. Per questo ogni villa rustica ha vaste cantine, dove si ammirano lunghe teorie di botti di legno poiché in queste terre non si usano giare o anfore per la vinificazione; e di queste botti ne ho viste alcune grandi come case. Non credere comunque che questa gente passi il suo tempo solo a far calici di ceramica e a lavorare i campi e le vigne: apprezzano anzi oltre ogni modo i piaceri della vita, e non perdono un’occasione per far festa: durante la quale si mangia bene, e si mangia tanto.

Qui sono sconosciute le raffinatezze dei triclini della metropoli, e fortunatamente non ci sono i cuochi pazzi che infestano le cucine dell’Urbe con le loro strabilianti e perniciose invenzioni; e i pesci pregiati, i molluschi ed i crostacei marini sono appannaggio dei pochi ghiottoni fortunati che riescono a procurarseli a prezzi folli. Però le carni bovine, ovine e porcine sono eccellenti ed a buon prezzo; i fiumi ed i torrenti danno in gran quantità anguille saporite, grandissimi lucci e storioni, e finissimi gamberi. In primavera i prati attorno alla città si riempiono di chiocciole, le vigne sono popolate di lepri ed i boschi di cinghiali. Nell’autunno si fanno grandissime cacce di tordi e di ghiri: i primi sono cucinati col tuorlo d’uovo ed il coriandolo, i secondi semplicemente laccati di miele e di pepe sono cotti nel forno.

Ma la cosa più prodigiosa è l’enorme quantità di tuberi di terra che si raccolgono per molte miglia all’intorno: e sono bianchi, di finissimo odore come in nessuna altra parte d’Italia, e si mangiano dopo averli brevemente cotti sotto la cenere calda. Il vino, ahimè, è per me un punto dolente: generalmente anche il migliore è assai aspro, leggero e di poco colore; onde io, abituato al Falerno ed al Cecubo, proprio non riesco ad abituarmici. La gente di qui per contro lo esalta come il migliore, e lo beve puro, senza mischiarlo con l’acqua o stemperarne l’asprezza col miele. Ora ti parlerò un poco di questa città dove ho trovato rifugio. Essa è un quadrato perfetto di mille passi semplici di lato, disteso sul versante di una collina abbastanza ripida. La pendenza non è solo da monte a valle, ma anche da ponente verso levante: sicché ogni decumano ed ogni cardine è in salita o in discesa a seconda di come lo percorri. Non ha mura, perché quando fu ingrandita già vigeva la pace di Augusto, che permane tuttora: e quindi sarebbero inutili.

Oltretutto la città continua a crescere, e diversi isolati sono sorti oltre il fossato che la delimita, in quel sacro pomerio che le buone usanze dimenticate vorrebbero rimanesse inedificato. Ha però le sue quattro grandi porte turrite, a triplice fornice, poste una per lato. Se un giorno vorrai visitarla, o Marco, navigherai da Ostia a Genua attraversando il ligustico mare: qui prenderai la via Postumia e attraverso monti impervi e boscosi arriverai dopo cinquanta miglia alla nobile Derthona, dove anziché continuare il cammino verso Placentia svolterai a ponente prendendo la via Fulvia.

Percorrendo su essa altre venti miglia, questa volta di larga pianura, troverai la piccola città di Forum Fulvii (villa del Foro, vicina all’attuale Alessandria n.d.a.). Dopo essa percorrerai per altre venti miglia una pianura biondeggiante di messi e verdeggiante di vigne, solcata dal sinuoso fiume Tanager, fino a quando un bell’arco trionfale ti annuncerà che stai entrando nella mia nuova patria: Hasta.

Ci sono l’arco voluto da Augusto, l’anfiteatro e le terme

L’arco fu fatto costruire da Augusto, che però lo volle dedicare a Cesare: e infatti tra le colonne e le sculture che lo decorano campeggia una sola, laconica iscrizione: “Al divino Cesare, domatore delle Gallie, dittatore perpetuo”. Se guardi alla tua sinistra, a poca distanza vedrai una struttura che la gente di qui chiama pomposamente ippodromo, ma che è invece una semplice pista lunga duecento passi con una meta nel mezzo, delimitata da tribune fatte di terra battuta, dove non si svolgono corse di bighe o quadrighe, ma di cavalli montati all’uso gallico, delle quali gli astensi vanno matti. Varcato l’arco e restando sulla via principale vedrai verso sinistra i nuovi isolati che debordano dall’antico limite cittadino e che ospitano molti e molti laboratori di ceramiche. Alla tua destra invece potrai ammirare il ben costruito teatro, la cui sobria facciata lunga cento passi semplici costeggia la strada e mostra iscrizioni ed are dedicate alla memoria degli Aediles succedutisi in passato alla sua gestione.

All’interno la cavea, capace di circa tremila spettatori, sfrutta abilmente il pendio della collina alla quale si appoggia. Passato il teatro, sempre a mano destra, sarai colpito dalla mole imponente dell’anfiteatro che sorge trecento passi più a monte: non solo perché benissimo costruita, ma anche perché domina dall’alto buona parte della città con un notevole colpo d’occhio. Costruzione veramente nobile, circondata da un doppio ordine di arcate e destinata a sfidare i millenni: misura quasi duecento passi nell’asse maggiore, ed è capace di oltre diecimila spettatori.

Oltre ai soliti ludi gladiatorii ed alle cacce, vi si svolgono ogni tanto alcune straordinarie battaglie navali, assai apprezzate dai plebei che spesso non hanno mai visto il mare né mai lo vedranno in vita loro. Proseguendo la strada principale troverai finalmente la porta Pretoria, rossa di laterizio come ti dicevo e rinserrata da torri poligonali: e qui entrerai in città e percorrerai il Decumano maggiore, che non la divide esattamente nel mezzo come in altri luoghi, ma ne lascia a settentrione, e a monte, un terzo di essa, e a mezzogiorno, e a valle, gli altri due terzi.

La gente di qui, scherzosamente, chiama “Olimpo” la parte settentrionale: non solo perché più elevata e meglio esposta alle brezze ed al sole, ma anche perché in essa vivono solo i patrizi ed i ricconi, in belle e spaziose dimore adeguate al loro censo. Allo stesso modo chiama “Ade” la parte meridionale, perché vi si assiepa schiamazzante la plebe, vi pullulano i rumorosi opifici e spesso vi ristagnano in estate il mefitico fumo delle fornaci, e d’autunno i nebbioni esalanti dal vicino fiume. Tornando al Decumano maggiore, lo vedrai assai animato in qualunque ora, piacevolmente pieno di botteghe che espongono sulla strada ogni genere di mercanzie, nonché di termopolii e caupone che confortano il viaggiatore con focacce bollenti di farina di frumento o di ceci, olive in salamoia o carne di porco salata, offrendo vinelli il cui unico pregio è il prezzo mitissimo.

“Abito in una bella casa vicino alla porta Decumana”

A quattrocento passi dalla porta Pretoria troverai il Foro, in forma rettangolare: i due lati lunghi delimitati da portici eleganti, il lato di levante occupato dalla basilica civile anch’essa in rossi mattoni, e quello di ponente tutto dominato dal tempio, alto su un podio, dove si venera la Triade Capitolina. Di questo tempio gli abitanti sono molto orgogliosi, perché riccamente costruito in marmo fatto arrivare fin qui con grande spesa. E ancora più orgogliosi sono, o Marco, delle grandi terme che si trovano, oltrepassato il Foro, a sinistra del Decumano: dicono infatti che coi loro due jugeri di superficie e le sontuose decorazioni e rivestimenti in marmi preziosi sono le maggiori e le più eleganti di tutta la Regione Liguria.

Certamente lo dicono non avendo mai visto le terme Traianee o quelle Surane della nostra metropoli: ma noi, amico mio, ci guarderemo bene dallo sminuire il loro orgoglio di provinciali. In queste terme trascorrono gran parte del loro tempo i rampolli dei ricchi, in attesa di diventare adulti e di occuparsi poi di calici e di vino; e io stesso devo adeguarmi, e portarci i miei pigri allievi a lezione; e molto rideresti di me, a vedermi declamare le leggi della Retorica mentre quelli si fanno beatamente massaggiare dagli schiavi con unguenti profumati, o mentre giocano a palla. Tornati al Decumano, e continuando a camminare verso ponente, trecento passi dopo il Foro troverai infine la porta Decumana, sorella antipode di quella Pretoria sia come dimensioni che come struttura.

Ecco, Marco: lì giunto prenderai la strada alla tua destra, e la seconda domus verso ponente è quella del mio anfitrione Lucio Campio, dove risiedo. È una bella casa dotata di ogni comodità, e decorata ed ammobiliata con un certo gusto. Nel pavimento del triclinio, dove il mio parente Lucio riceve spesso gli amici a banchetto e dove mi fa declamare i versi di Omero o di Virgilio per darsi arie da raffinato, c’è anche un mosaico che raffigura delfini (a me sembrano però pesci gatto di fiume) ed altri pesci. Lo guardo ogni sera, ed ogni volta quelle piccole figure acquatiche mi fanno ricordare la nostra gioventù spensierata e gli ozi estivi a Baia o a Miseno; ed ogni volta mi prende la nostalgia, e la voglia di rivederti. Così spero, ora che il mio domicilio lo conosci e la strada la sai, tu ti prenda davvero qualche settimana di vacanza e venga a trovarmi quassù. Ti aspetto e ti penso, con l’affetto fraterno di sempre: e questo è ciò che conta. Tutto il resto lo lasciamo decidere agli dei. Ave atque vale.

Nota dell’autore e glossario

Gran parte di quanto contenuto in questa ricostruzione scritta trova riscontro negli scavi e negli studi archeologici, nelle pagine degli scrittori classici o nelle testimonianze di ricercatori ed eruditi del passato. Quanto non documentato è comunque verosimile. Poiché in esso sono riportate antiche misure romane, si ricorda che il “passo” misurava 0,74 metri; il “passo doppio” 1,48 metri; il miglio 1480 metri; lo jugero 2500 metri quadrati. Nel testo sono riportati alcuni termini latini che possono richiedere una piccola spiegazione.

Pomerio: era la “fascia di rispetto” che circondava il limite cittadino. Ritenuta sacra, doveva rimanere vuota ed inedificata. In epoca imperiale tuttavia molte città utilizzarono il Pomerio per i propri ampliamenti.

Aediles: magistrati che avevano competenza sulla cura degli edifici pubblici e delle strade, sui mercati e sulla gestione degli spettacoli teatrali e dei giochi nell’anfiteatro.

Decumano: nelle città romane erano le vie orientate da Est a Ovest. Il Decumano maggiore, o massimo, collegava la porta Pretoria, sempre sul lato orientale, a quella Decumana, sempre sul lato occidentale. Ad Asti esso corrispondeva all’attuale corso Alfieri, nel tratto compreso dall’incrocio con via Gobetti fino alla Torre Rossa.

Termopolii: luoghi di ristoro dove era possibile acquistare cibi pronti.

Caupone: bettole, osterie piuttosto malfamate frequentate da prostitute e gente di basso rango.

In origine una torre simile sorgeva all’imbocco di via Varrone, dall’altro lato di corso Alfieri per formare la porta di ingresso ovest alla città

Un invito a tavola con gli antichi romani

Antonella Rocchio

Colazione all’alba, uno spuntino a mezzogiorno e poi la cena abbondante, ma solo per i ricchi

La cucina è parte integrante e mutevole di ogni civiltà. Per questo è interessante rispondere alle domande: cosa mangiavano gli uomini e le donne dell’antica Roma? Come si diffusero le usanze alimentari durante i secoli? Immaginiamo di fare un salto indietro nel tempo e di ritrovarci ospiti di un banchetto all’interno di una domus romana. Quali saranno i piatti che ci saranno serviti? Avranno sapori e aromi a cui siamo abituati oppure resteremo inorriditi soltanto alla loro vista? Prima di iniziare il nostro viaggio però è importante calarci nella quotidianità antica, scandita e regolata dalla luce del sole. Si alzavano presto, alle prime luci dell’alba, per sfruttare il più possibile l’intera giornata. Intorno alle sette (che corrispondeva all’hora III in estate e all’hora I in inverno) facevano colazione (ientaculum). La colazione era il pasto del mattino a base di pane condito con sale, uva secca, olive e formaggio, il tutto preceduto da un bicchiere d’acqua. I medici sconsigliavano espressamente una colazione abbondante.

Tra le undici e le dodici (hora VI in inverno/hora VIII in estate) c’era un pasto veloce (prandium), a base di pane, pietanze fredde, frutta e vino, il più delle volte consumato in piedi, o addirittura si faceva un boccone veloce dai venditori ambulanti in strada o nelle organizzatissime bettole, collocate nei pressi dei mercati. Nel primo pomeriggio poi, dopo il relax delle terme, non era inusuale sorseggiare un aperitivo: il mulsum, un vino (bianco o rosso) mescolato a miele e spezie, utilizzato anche durante il pasto. Eccoci arrivati alla seconda parte del pomeriggio: al calar del sole tutti gli abitanti di Roma si dirigono verso l’ultimo appuntamento della giornata: la cena. La cena iniziava a un’ora per noi impensabile: d’inverno già alle sedici del pomeriggio.

Ma come mai così presto? I motivi sono essenzialmente due. Sicuramente, come abbiamo già detto, in mancanza di luce artificiale tutte le attività coincidevano con la luce solare. Poi, cosa forse più importante, dopo una colazione fatta prestissimo e un pranzo tanto frugale quanto veloce, era normale che la fame comparisse a metà pomeriggio. Il pasto serale consisteva in un antipasto (gustus) che era solitamente a base di verdure, e nella cena vera e propria (primae mensae), durante la quale si alternavano con abbondanza le portate più deliziose e più rare. Nelle dimore più ricche si faceva sfoggio di trionfi culinari decorati in un modo che a noi parrebbe oggi un po’ pacchiano.

I cuochi romani erano bravissimi nel gioco delle imitazioni culinarie e sapevano far credere a chi mangiava i loro piatti di stare mangiando pesce al posto di anatra. A questo proposito si ricorda l’aneddoto di Nicodemo, il re di Britannia, che una sera aveva desiderato acciughe pur trovandosi a grande distanza dal mare; il suo cuoco gliene servì un’imitazione: una rapa tagliata a lunghe fettine bollite con olio, sale e semi di papavero. Chiudevano il menù le secundae mensae, ovvero il nostro dessert, a base di frutta fresca e secca, e dolci. Va ricordato che gran parte della popolazione non aveva a disposizione il cibo e le comodità di cui disponevano le famiglie dei ricchi, e per mangiare dovevano arrangiarsi come potevano. Di solito il pasto medio di un povero era composto da un pezzo di pane e da piccoli pesci in salamoia, accompagnati da un bicchiere d’acqua o di vino tra i più scadenti.

Si mangia nel triclinio e i resti vengono lasciati sul mosaico del pavimento

Ma torniamo al nostro invito al banchetto… Attraversato il peristilio (una sorta di chiostro privato, un colonnato che circonda un rigoglioso giardino), appare il triclinio, una stanza che si apre in quest’oasi di verde e di pace. È una stanza ampia, con affreschi di scene mitologiche, paesaggi agresti e finte architetture che campeggiano sulle pareti. Al centro un tavolo rotondo basso, già imbandito con coppe d’argento e stuzzichini che gli invitati iniziano a sgranocchiare. Gli ospiti sono sdraiati su tre letti disposti a ferro di cavallo attorno al tavolo. A terra, il pavimento a mosaico raffigura il “classico” dei triclini più ricchi: sono riprodotti con una precisione realistica zampe di pollo, ricci di mare, gusci di frutta secca, foglie di verdura e quant’altro potesse rimanere al termine di un lauto banchetto. L’idea di avere un’opera del genere nasceva dal desiderio, per il ricco committente, di vantare il suo benessere esibendo sul pavimento gli scarti dei suoi pasti.

Uno schiavo declamava la lista cibaria

Ad aprire la cena uno schiavo declama dei versi che accompagnano l’ingresso dell’antipasto: mammelle di scrofa farcite con ricci di mare. Gli invitati sussultano per la soddisfazione, è uno dei piatti più rinomati nelle ricche cene dei romani. Seguono ostriche, vulve di scrofa a forma di pesce e lingue di airone al miele. Ma un buon banchetto oltre all’antipasto deve prevedere almeno sette portate. Arriva la prima. Un’imponente femmina di cinghiale ripiena di tordi e circondata di maialini in pasta dura che le succhiano, per così dire, il latte. Gli invitati hanno ancora la bocca piena quando fa il suo ingresso trionfale un piatto ornato con una salsa gialla a base di zafferano e uova che imita le sabbie del deserto. Al centro si innalzano, fumanti e appena arrostite, delle zampe di dromedario. Il banchetto va avanti tra scenografiche ed esotiche composizioni culinarie, commenti, chiacchiere e musiche.

Tra i dolci dominano il miele e la frutta secca e poi via alle bevute

A un certo punto gli schiavi tolgono il tavolo centrale e cospargono il pavimento con della segatura rossa. È il segnale che la parte principale del banchetto è terminata. Iniziano le secundae mensae, in cui verranno serviti dolci e frutta. Marziale affermava che «le api lavorano soltanto per i cuochi della capitale», e infatti sui vari dolci è tutta una profusione di miele. La frutta che segue è costituita da mele, uva, datteri, pesche e albicocche di cui i romani sono ghiottissimi.

Come si evolve il gusto degli antichi romani

Ma il banchetto non è ancora finito. È il momento della commissatio. E come definirla? Una serie di coppe di vino bevute tutte d’un fiato, una sorta di allegra gara di brindisi e bevute che si protrae a lungo (in alcuni casi fino all’alba!) e al termine della quale si finisce quasi sempre ubriachi. E cosa si esclamava nei brindisi? Si gridava l’incitazione bacchica “Evoè” o ancora, una più attuale, “Prosit!”. Occupiamoci più in particolare dei cibi e di come venivano preparati. È necessario ricordare che anche a Roma, come in tutte le società, i gusti e le abitudini alimentari cambiarono col tempo. Infatti, se nel periodo repubblicano si viveva di ortaggi e polenta di farro, dal II secolo a.C. si cominciano ad adoperare in abbondanza spezie provenienti dall’Oriente per insaporire e conservare. Un’alimentazione, quella antica, fatta soprattutto di vegetali.

Non bisogna dimenticare che la civiltà romana si sviluppò da un piccolo villaggio di agricoltori. Dai vicini Etruschi nei periodi di carestia arrivavano a Roma, attraverso il Tevere, rifornimenti di grano che permisero dal II secolo a. C. la produzione del pane di cui esistevano tre qualità: quello candidus, fatto di farina bianca finissima, quello secundarius sempre bianco, ma con farina miscelata e infine quello plebeius o rusticus, cioè una specie di pane integrale molto rozzo.

All’inizio base dell’alimentazione antica erano soprattutto polente di cereali, primi tra tutti l’orzo, il miglio e il farro. Il sale era usato pochissimo perché bene molto prezioso e costoso e a volte si usava addirittura l’acqua di mare per bollire. Le polente potevano essere arricchite con formaggi, miele oppure uova. Originariamente la carne era poca, soprattutto di maiale, e si preparava nei giorni di festa. Dagli stessi Etruschi giunse a Roma l’abitudine di nutrirsi di selvaggina e animali di allevamento. Progressivamente, con le conquiste e la possibilità di conoscere nuovi prodotti dell’agricoltura, nuove spezie e nuove abitudini alimentari, la cucina romana si trasformò fino a comprendere centinaia di ingredienti.

A partire dall’età di Augusto, infatti, con la conquista dell’Oriente e gli intensi rapporti commerciali con l’Asia, arrivò a Roma «tutto quanto la terra produce di bello e di buono» e l’alimentazione romana si raffinò: al cibo inteso come puro sostentamento cominciò in epoca imperiale a sostituirsi, anche con l’uso delle spezie e dei profumi, il gusto e la cultura del cibo, passando dalla sola alimentazione al piacere dei sapori. Nella combinazione dei diversi ingredienti i romani rivelano un gusto lontanissimo dal nostro: si era soliti mescolare il dolce al salato come per esempio lo spezzatino di maiale con la purea di albicocche, oppure il pesce servito con le mele cotogne schiacciate.

Ricercatissime le carni di pavone e dei ghiri d’allevamento

Nei vari impasti si mescolavano la carne di pollo, di maiale e il pesce con gli uccelli selvatici. Anche le uova erano molto usate. Venivano preparate come oggi: alla coque, al tegamino, sode oppure strapazzate. Il latte era impiegato in vari modi. Veniva utilizzato latte di capra, di mucca, di asina e di cavalla. Era bevuto fresco oppure aromatizzato. Inizialmente era usato anche per zuppe e minestre; poi il brodo di carne sostituì il latte. Il formaggio diventò presto una pietanza completa: veniva ottenuto amalgamando il latte con un caglio ottenuto dal rigurgito di un vitellino. I formaggi avevano diversi sapori: quello affumicato era ottenuto facendo assorbire il fumo alla forma di formaggio che era tenuta nelle fiscellae (dei contenitori forati); quello salato era pressato a mano e poi immerso in salamoia (muria). I formaggi più famosi erano quelli che arrivavano da Trebula Mutuesca (Monteleone, Rieti) nella Sabina e quello dei Vestini.

La carne più utilizzata era quella di maiale. La carne dei montoni e delle capre era la meno pregiata, venduta al mercato per pochi soldi, mentre quella dell’agnello e del capretto erano le più pregiate, così come quella dell’asino selvatico (onager). Carni decisamente di lusso erano quella di pavone e di ghiro (allevati). Il bue invece serviva nel lavoro dei campi e non poteva essere mangiato poiché ritenuto sacro. Più tardi venne usato per i bolliti, a causa della sua carne che poteva essere conservata più a lungo e condita con salse piccanti.

La carne dei bovini era utilizzata durante i banchetti in onore degli dei. Altro importante contributo a tavola era la selvaggina: c’erano delle riserve chiamate vivaria dove era allevata quella di grossa taglia, come il cinghiale, la cui carne era molto apprezzata. Tra la selvaggina di piccola taglia troviamo ancora la lepre, l’oca, l’anatra. Importante è notare che la selvaggina non veniva sacrificata. Era presente nell’alimentazione romana anche il pesce: orate, triglie, sogliole, lucci. Tutti questi pesci erano accompagnati da verdure bollite, carni o fegati. Gli antichi romani non disprezzavano neanche le lumache. I frutti di mare anticamente erano mangiati durante il periodo della carestia, ma vennero ben presto considerati piatti prelibati. Preparati cotti o crudi, conservati in giare con sale e insaporiti con salse. Venivano consumati anche datteri di mare, ostriche, polipi, seppie, astici, scampi, gamberi e rane.

L’olio d’oliva serviva per condire, curarsi e fare luce

Le olive erano sempre presenti sia sulle tavole dei ricchi, che su quelle dei più poveri. L’olio di oliva era una delle maggiori componenti dell’alimentazione dei Romani, usato anche per la medicina, la cosmesi e soprattutto per l’illuminazione; se ne trovavano di varie qualità: l’olio vergine di prima spremitura (oleum flos), l’olio di seconda qualità (oleum sequens) e l’olio comune (oleum cibarium). A Roma arrivavano via mare milioni di anfore di olio. Il monte Testaccio (un enorme cumulo artificiale) è composto essenzialmente da resti di anfore olearie, in gran parte provenienti dalla regione della Betica (Spagna meridionale) che era il più grande esportatore di olio dell’epoca. Quanto alla frutta, sulle tavole romane non mancavano mele (mala), pere (pira), ciliege (cerasa), susine (pruna), noci, mandorle (nux amygdala), castagne, uva fresca e passa e pesche. Dall’Armenia giungevano le albicocche che venivano utilizzate spesso schiacciate, ricavandone una salsa che accompagnava molti piatti di carne. Dall’Africa arrivavano i datteri (dactyli). La frutta oltre che consumata fresca era utilizzata per ricavarne marmellate ed era una componente importante per la preparazione di dolci.

Il ruolo fondamentale delle salse per mitigare i difetti di conservazione

Nella cucina romana fondamentali erano le salse, che venivano usate per la maggior parte dei cibi. Molti cibi perdevano il loro sapore originale per la cottura (la carne veniva cotta almeno due volte: la prima nel latte e la seconda o con le verdure o arrostita) e per i condimenti eccessivi. Menta, coriandolo, aglio, sedano, cumino, alloro… certo servivano per «esaltare il gusto e sposarsi perfettamente con le carni tritate», come ci suggerisce Apicio, ma avevano anche (e soprattutto) la funzione di coprire l’odore della carne andata a male, sgradevole conseguenza della mancanza di frigoriferi e conservanti. Dato il clima mite e, nei mesi estivi, caldo di Roma, il problema della conservazione dei cibi era quotidiano.

Le soluzioni erano diverse: affumicare, di solito usato per i formaggi; essiccare, diffuso su molte cibarie, specie carni; spalmare miele, per la frutta fresca; mettere sotto sale. Irrinunciabili le salse a base di pesce: celebre il garum. Rispetto al nostro gusto, il garum avrebbe un odore e un sapore nauseabondo. Si tratta di una poltiglia, una sorta di salsa ottenuta dalla macerazione, sotto sale, di interiora di pesce mischiato a pezzettini di pesce stesso con olio, vino, aceto e pepe. Il tutto veniva sbattuto, rivoltato e lasciato a riposo per una notte in un recipiente di terracotta e messo poi all’aperto, al sole, per due o tre mesi, rimescolando ogni tanto in modo da farlo fermentare. Quando la parte liquida si era ridotta per effetto del sole, si inseriva in un cestino: il liquido che filtrava era la parte migliore, il garum appunto, la restante parte di scarto era l’allec, una salsa secondaria.

Il vino veniva pepato o addolcito con il miele

Il garum era di solito un liquido chiaro dall’aspetto dorato, che si conservava bene nelle anfore e veniva utilizzato per aggiungere un gusto saporito alle pietanze; era presente in quasi tutti i piatti e, se saputo dosare, faceva la fortuna di molti cuochi. L’industria del garum era molto sviluppata nel Mediterraneo, quello più pregiato veniva prodotto in Spagna e aveva un prezzo molto elevato, tanto da essere paragonato al più caro dei profumi nonostante il suo odore acre; veniva importato via mare in anfore con tanto di marchio del produttore e di anno di produzione. Una grande produzione veniva effettuata anche nella nostra penisola, di prim’ordine era quello prodotto a Pompei. Era senza dubbio la bevanda più amata dai romani.

Inizialmente il vino aveva soprattutto un carattere sacro, cosa che si è conservata nella religione cristiana. A tavola era miscelato con acqua con un rapporto mai inferiore a un terzo. Il vino più famoso è senza dubbio il mulsum, miscelato con miele, altri vini erano quelli pepati. Veniva prodotta sia la qualità rossa (vinum atrum), sia la qualità bianca (vinum candidum), e commerciato su larga scala. A Roma è stata verificata l’esistenza di un porto e di un mercato attrezzati essenzialmente per la vendita del vino. Il vino era raramente limpido e prima di berlo era necessario filtrarlo. Si beveva quasi sempre allungato con acqua calda o fredda (in inverno a volte anche con neve) in modo da ridurne la gradazione alcolica da 15-16 a 5-6 gradi.

I tipi più pregiati erano il Massico e il Falerno (dalla Campania), il Cecubo, il Volturno, l’Albano e il Sabino (dal Lazio). Certe famiglie pompeiane si erano specializzate nella viticoltura e facevano invecchiare nelle cantine le anfore di mulsum. I vini invecchiati (quelli che avevano passato l’estate successiva alla data di produzione) erano di grande pregio sulle tavole dei ricchi romani, che non perdevano occasione di ostentarli nei loro banchetti. Il bon ton degli antichi romani era molto diverso dai nostri canoni di buona educazione a tavola. Innanzitutto, si mangiava con le mani.

I romani non conoscevano le forchette, ma avevano vari tipi di cucchiai

I romani non conoscevano le forchette (introdotte nel Rinascimento), tuttavia avevano a disposizione vari tipi di cucchiai (ligulae) e uno in particolare desta la nostra curiosità: è chiamato coglea e, avendo una punta a un’estremità, era utilissimo per sgusciare le lumache, di cui i Romani erano ghiotti. Durante le ricche cene il cibo poteva essere preso da un piatto di portata o servito da uno schiavo in un piatto personale che si teneva con la mano sinistra, appoggiata; con la destra si portava il cibo alla bocca in piccole quantità, attenti a non sporcarsi. I piatti (patinae, o, se fondi, catini) e le coppe (poculae) erano solitamente di terracotta sigillata italica (chiamata così perché presentava un sigillum).

Tra le posate usate mancava solitamente il coltello, poiché sarebbe stato molto scomodo da usare stando sdraiati. Per questo motivo i cibi erano serviti già tagliati da appositi servi chiamati scissores. Ma i Romani mangiavano, come abbiamo detto, generalmente con le mani ed era elegante portare il cibo alla bocca con la punta delle dita. Erano perciò costretti a lavarsi parecchie volte le mani, prima del pasto e dopo ogni portata. Come tovagliolo usavano la cosiddetta mappa, che veniva usata anche per raccogliere parte dei manicaretti serviti, avvolgerli e portarseli a casa. Un’altra abitudine, che ai nostri occhi potrebbe sembrare una “maleducazione”, era quella di gettare gli avanzi del cibo mangiato per terra.

In effetti, si trattava solo di un segno di apprezzamento e una ostentazione di ricchezza del padrone di casa. E che dire della frequente abitudine di fare dei sonori rutti a tavola, considerati addirittura un atto di nobiltà, atteso dai padroni di casa come apprezzamento delle pietanze servite. E non è finita qui. Non era inusuale, durante i banchetti, che un servo si avvicinasse a uno degli invitati porgendogli un vaso di vetro e permettendogli di rilassarsi e liberarsi, per così dire, dei liquidi in eccesso. Ancora più assurda, ai nostri occhi, appare la probabile abitudine di stimolare il vomito durante le fastose cene, per poi una volta liberato lo stomaco continuare a rimpinzarsi. In realtà non sappiamo se si tratta di una reale abitudine o di una spiacevole conseguenza degli eccessi di cibo.

La mostra di palazzo Mazzetti “Alle origini del gusto”,

inaugurata il 7 marzo e in visione fino al 5 luglio è una occasione “ghiotta” per entrare in un mondo di cibi, cucine, sapori sorprendenti.

Le Schede