La crisi petrolifera mondiale impone scelte drastiche. Il governo Rumor decide le misure restrittive alla circolazione

Faceva un gran freddo ad Asti quella domenica 2 dicembre del 1973 e c’era pure stata una timida spruzzata di neve; anche per questo motivo, oltre che per la giornata festiva, al mattino le vie della città erano quasi totalmente deserte, ma, a ben guardare, lo erano molto più del solito.

Lo spettacolo che si offriva ai rari passanti era quasi surreale: assenza totale di traffico, non un’automobile o una motocicletta lungo le strade. Soltanto più tardi, verso mezzogiorno, con una temperatura meno rigida, nelle vie del centro si poteva vedere un po’ di gente in bicicletta, qualche ragazzo sui pattini a rotelle o in monopattino, addirittura, lungo corso Alfieri, un calesse trainato da un cavallo. E chi andava a piedi poteva tranquillamente starsene al centro della strada, senza tema di essere investito.

Qualcuno, alla ricerca di un paradossale colpo di scena o del suo quarto d’ora di celebrità, si fece fotografare lungo disteso in mezzo a una via del centro. Altri, sempre per approfittare delle strade prive di traffico, diedero incremento all’abitudine già presente della passeggiata fino a Viatosto, che allora non era ancora fare footing. Che cosa era successo? Era l’effetto della prima «domenica a piedi», una novità introdotta pochi giorni prima dal governo dell’epoca (ne era a capo il democristiano Mariano Rumor, che guidava un esecutivo formato da Dc, Psi, Psdi e Pri) per fronteggiare la crisi petrolifera mondiale.

Per capire come si fosse giunti a una tale decisione è bene riassumere la situazione politico-economica internazionale di quei mesi: in Medio Oriente si era appena conclusa la guerra del Kippur, così detta dal fatto che era iniziata il 6 ottobre, nel giorno della solennità nazionale ebraica del Yom Kippur, la giornata del ringraziamento; l’Egitto e la Siria, approfittando della giornata celebrativa dedicata dagli ebrei alla preghiera e al digiuno, avevano improvvisamente attaccato militarmente lo stato di Israele, retto allora dal primo ministro Golda Meir e dal ministro della guerra Mosé Dayan, famoso per la benda nera sull’occhio.

Era la risposta alla precedente guerra arabo-israeliana del 1967, la guerra detta dei Sei Giorni, vinta da Isreale con un capolavoro di strategia militare di Dayan. Da quella data il canale di Suez era chiuso al traffico, il che costringeva le navi che trasportavano petrolio dal Golfo Persico a circumnavigare l’Africa, con dispendio di tempo e un notevole rincaro del prezzo del greggio. Ma con la nuova guerra, soprattutto a causa dell’embargo proclamato dall’OPEC (l’organizzazione dei paesi produttori di petrolio) nei confronti degli Stati Uniti e dei paesi europei, colpevoli secondo loro di aver appoggiato Israele, tra il 16 e il 20 ottobre del 1973 Arabia Saudita, Iran, Iraq, Abu Dhabi, Kuwait, Qatar e Libia decisero unilateralmente un aumento del 70% del prezzo del petrolio greggio.

Sul mercato internazionale le quotazione scattò da 3 a 12 dollari in poche ore.

Aumentano benzina e gasolio e viene spenta anche parte dell’illuminazione pubblica

Di fronte alla decisione dell’OPEC i paesi europei e gli Stati Uniti furono costretti ad assumere drastici provvedimenti per ridurre il consumo di petrolio. Si cominciò così a conoscere anche da noi la parola austerity, termine con cui si indicarono le misure prese dai vari stati per risparmiare sui costi dei rifornimenti energetici. Allora si parlava poco di fonti alternative e rinnovabili. La dipendenza dal petrolio era molto più alta di adesso.

In Italia il 22 novembre il governo Rumor aveva varato un decreto che imponeva rincari per i carburanti e per il gasolio da riscaldamento, e tutta una serie di provvedimenti per limitare i consumi di energia: la benzina subì un aumento di 15 lire il litro, portando così a 200 lire il prezzo della super e a 190 quello della normale; il gasolio per riscaldamento salì a 46 lire, quello per l’autotrazione a 113.

Inoltre vennero decisi il taglio dell’illuminazione pubblica del 40% e la riduzione degli orari di apertura dei negozi, che dovevano chiudere entro le 19; per i cinema la chiusura era fissata alle 22, per i bar e i ristoranti alle 24. I programmi televisivi non potevano protrarsi oltre le 23, con il TG anticipato dalle 20.30 alle 20.

La velocità delle auto private veniva limitata ai 100 chilometri all’ora sulle strade extraurbane, ai 120 in autostrada, e i distributori di benzina dovevano restare chiusi dal sabato a mezzogiorno sino al lunedì mattina.

Altre restrizioni si aggiunsero man mano, ma quella che fece più scalpore fu il divieto di circolazione dei mezzi a motore nei giorni festivi.

Ogni domenica senz’auto faceva risparmiare 50 milioni di litri

Il 2 dicembre arrivò la prima domenica di stop alle auto private e agli altri veicoli a motore non autorizzati, con un risparmio per ogni giornata «a piedi» che fu calcolato in circa 50 milioni di litri di carburante. Chi veniva sorpreso alla guida di un’auto priva di autorizzazione subiva pesanti sanzioni, che potevano arrivare sino al milione di lire. Fece rumore la reazione piuttosto seccata e accesa dell’attrice Sylva Koscina, una diva sex simbol dell’epoca, che in auto, a Napoli, aveva tentato di violare il divieto.

Un divieto che riguardava tutti i mezzi, anche i velivoli privati e i natanti, a esclusione delle automobili del corpo diplomatico e dei mezzi di trasporto pubblico, oltre naturalmente ai veicoli del soccorso, delle forze armate e della polizia, dei pompieri, dei medici e veterinari in servizio, dei servizi postali, dei distributori di stampa quotidiana e dei sacerdoti, questi ultimi solo all’interno del territorio comunale di residenza.

In quelle domeniche 12 milioni di auto restarono ferme, e il timore del protrarsi del provvedimento per un lungo periodo ebbe come prima conseguenza l’inizio di una grave crisi nel settore dell’industria automobilistica.

Ad Asti tornano i calessi si va in bicicletta e si fa incetta di gasolio

Il decreto precisava che erano assoggettate alla nuova norma anche le automobili delle massime autorità, comprese quelle dei ministri e persino del Presidente della Repubblica. Costoro, in caso di indifferibili necessità di servizio nei giorni festivi, potevano muoversi solo su mezzi di trasporto pubblici o dotati di targa militare.

Gli italiani accettarono tutto sommato con spirito di sopportazione la novità e poche furono le contravvenzioni (meno di mille in tutta Italia); pochi perfino anche i tentativi di aggirare le norme ricorrendo a vari tipi di raccomandazione.

Su La Stampa di quei giorni scriveva Nicola Adelfi: «In fondo non siamo così male come ci compiacciamo di raffigurarci». E di fronte a certe manifestazioni di carattere goliardico che si videro soprattutto nelle grandi città il giornalista aggiungeva: «Quali reazioni psicologiche li hanno convinti a mascherarsi in maniere così stravaganti con l’aria che spira di crisi e di austerità economica?».

E veniamo ad Asti. Anche qui da noi, come del resto in tutte le città italiane, già da qualche tempo erano evidenti i sintomi dell’avvicinarsi di una crisi energetica di proporzioni eccezionali. Con l’approssimarsi dell’inverno iniziano a scarseggiare il gasolio e il kerosene da riscaldamento (in città il 55% degli impianti era ancora a nafta), e i concessionari intervistati dai giornali parlano di situazione drammatica. Per il mese di dicembre il fabbisogno previsto di gasolio sarebbe per Asti di quasi 20 000 tonnellate, ma ne sono arrivate solo 6000.

E per le difficoltà di trasporto nei negozi si parla già di carenza di pasta, olio e zucchero; come al solito qualcuno cerca subito di approfittarne, ma fortunatamente la preoccupazione si rivelerà infondata.

Riscaldamento al minimo e biblioteca al freddo

Proprio la scarsità di gasolio fa sì che la giunta comunale (sindaco è Guglielmo Berzano, DC, vicesindaco Giampiero Vigna, PSDI, la coalizione comprende anche il PSI) decida di ridurre gli orari degli autobus cittadini, che d’ora in poi potranno viaggiare soltanto dalle 6.30 alle 8.30, dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 19. Per limitare le spese di riscaldamento si riducono anche gli orari di apertura degli uffici pubblici, e perfino la Biblioteca Astense da metà dicembre chiude le sale di consultazione per mancanza di gasolio e quindi di riscaldamento. Resta invece aperto il servizio di prestito librario.

La gente va al cinema. In crisi i ristoranti nei paesi più difficili da raggiungere

Molte attività economiche entrano in crisi. A preoccuparsi sono soprattutto i ristoratori che hanno i loro esercizi nei paesi dell’Astigiano, praticamente non raggiungibili senza l’auto. In un accorato editoriale su La Nuova Provincia del 28 novembre il direttore dell’Ente Provinciale Turismo, Francesco Argirò, protesta perché le limitazioni imposte danneggiano il turismo, l’attività enogastronomica, lo sport: «Una provincia con 400 ristoranti – scrive Argirò – con una capacità di oltre 20 000 coperti, che dall’attività enogastronomica, apprezzatissima da un turismo in continua ascesa, ricavava oltre quattro miliardi l’anno, pagherà più di tutti». E riferendosi a una frase del ministro Ciriaco De Mita, secondo cui il divieto sarà tolto prima dell’estate (come in effetti avvenne), Argirò soggiunge: «Cioè fra sette mesi, quanti bastano perché il turismo astigiano sia definitivamente liquidato».

Intanto in prossimità della prima domenica a piedi il vicesindaco Vigna illustra ai giornali le misure che il Comune ha deciso di intraprendere: riduzione del 50% dell’illuminazione stradale, potenziamento del servizio di autobus la domenica (compatibilmente con la disponibilità di carburante), eliminazione delle linee cosiddette “sbarrate”, incremento delle corse da e per le frazioni. Anche le ferrovie assicurano più corse sulle linee minori.

Quando il momento fatidico giunse, quella prima domenica di austerity fu accolta dagli astigiani, come avvenne in quasi tutte le città italiane, con curiosità e anche con una certa dose di ironia, tra corse sui pattini a rotelle, biciclette (il cui prezzo, mediamente attorno alle 50 000 lire, ebbe notevoli e ripetuti aumenti) e tandem, tirati fuori da chissà dove.

Come si è detto complice il freddo, poca gente per le strade, soprattutto al mattino. Al pomeriggio cinema e bar strapieni, ma come prevedibile semivuoti i ristoranti nelle località della provincia. Un problema a cui in seguito si cercherà di ovviare organizzando dei viaggi collettivi in pullman per portare i clienti dalle grandi città ai principali ristoranti della zona.

Fanno buoni affari i taxi, a cui era consentito circolare, anche se qualcuno protestò scrivendo ai giornali che in questo modo venivano favoriti coloro che potevano permettersi la spesa per un’auto di piazza. Poche le multe, non più di mezza dozzina, elevate a chi non aveva rispettato il divieto, perlopiù persone ignare o distratte.

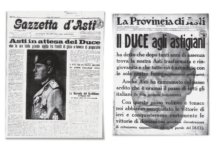

La Gazzetta d’Asti del 13 dicembre cita un caso che rasenta l’assurdo: un astigiano, munito di regolare autorizzazione a viaggiare, venne multato perché in macchina accanto a lui era seduta la moglie. Questo perché l’autorizzazione era strettamente personale e riguardava soltanto il guidatore, escludendo tassativamente, a quanto si credette in un primo momento, i trasportati. La cosa fu poi chiarita in seguito, a favore dei trasportati.

Quasi tutto bene, quindi, per la prima domenica. Girare Asti a piedi permise di scoprire un’infinità di aspetti della città che crediamo di conoscere, ma che invece solitamente sfuggono al nostro sguardo di osservatori distratti e motorizzati. E poi Asti non è così grande che non la si possa attraversare a piedi in un tempo relativamente breve.

Per Natale l’austerity è sospesa ma resta la crisi

Ma il titolo di apertura de La Nuova Provincia del 5 dicembre è rivelatore: «Allegria di domenica, ma fino a quando?». Accanto ai ristoratori (che, non senza polemiche interne, si riuniscono più volte alla Camera di Commercio e nelle sedi delle loro organizzazioni di categoria) chi soffre maggiormente l’impossibilità di muoversi con mezzi propri nei giorni festivi sono gli abitanti dei paesi: i sindaci dei comuni minori si ritrovano in Provincia e avanzano una serie di richieste.

Tra le proposte dibattute, il ritorno alla libera circolazione, ma con razionamento del carburante, la facoltà per i sindaci stessi di concedere permessi eccezionali e la possibilità per gli autotrasportatori di circolare anche nei giorni festivi. Non si ottengono risultati, così come non ottiene risultati una lettera del presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo Angelo Marchisio inviata al Ministro del Turismo. Nel documento si ribadisce quanto già affermato precedentemente dal direttore dell’ente Argirò e si prospettano le particolari difficoltà del settore enogastronomico astigiano.

Nelle domeniche successive i comportamenti goliardici diminuirono e lasciarono ben presto il posto a un’ordinaria routine, e le domeniche a piedi furono viste come una crescente seccatura. Il blocco del traffico proseguì, ma con l’approssimarsi delle festività si fece eccezione per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, in cui venne data la facoltà di circolare liberamente.

Si continuò con le domeniche a piedi sino all’aprile dell’anno dopo, il 1974, quando le misure di austerity si allentarono, con l’autorizzazione domenicale del traffico privato a targhe alterne, una domenica le pari e quella successiva le dispari.

L’obiettivo primario era quello di mantenere basso il consumo di carburante, ma anche di limitare l’inquinamento prodotto dagli autoveicoli. Il provvedimento ebbe efficacia ridotta rispetto alle previsioni, anche perché molte famiglie disponevano di una seconda vettura e di conseguenza, se le targhe erano una pari e una dispari, si poteva di fatto viaggiare ogni domenica.

Le misure di restrizione del traffico privato cessarono del tutto dal 2 giugno del 1974, in occasione della festa della Repubblica, ma anche durante il periodo delle targhe alterne una certa abitudine alla domenica a piedi era attecchita; all’inizio di marzo, ad esempio, si svolse per le vie di Asti una caccia al tesoro a piedi, organizzata dal rione San Secondo, in cui i concorrenti dovevano rispondere a domande sulla storia, i monumenti e le tradizioni della città, muovendosi per Asti rigorosamente a piedi lungo un percorso di circa tre chilometri. Segno che andare a piedi per la città, almeno una volta alla settimana, in fondo non era poi così male.

I giornali locali dell’epoca sono piuttosto parchi di notizie su come gli astigiani trascorsero le domeniche a piedi tra la fine del 1973 e la primavera del 1974. Non che manchino del tutto cenni sui fatti curiosi di quelle giornate, ma, a parte il primo momento, sono come relegate sullo sfondo; piuttosto gli articoli del tempo mettono l’accento sulle difficoltà che i provvedimenti governativi in generale, non soltanto le domeniche a piedi, sono destinati a procurare ai cittadini.

Si parla a lungo delle difficoltà che incontrano i ristoranti della provincia (sono oltre 400, in maggioranza dislocati in piccoli centri difficilmente raggiungibili senza l’auto); gli esercenti, leggiamo su La Nuova Provincia, La Gazzetta d’Asti, Astisabato, Il Cittadino e sulle pagine locali de La Stampa, si ritrovano ripetutamente alla Camera di Commercio o nelle sedi di categoria per dibattere il problema, non senza contrasti tra le diverse associazioni. Le loro pr eoccupazioni sono fatte proprie anche dall’Ente Provinciale del Turismo, con documenti del presidente Angelo Marchisio e del direttore Francesco Argirò, che vengono mandati ai giornali e ai ministeri competenti.

E si inizia a parlare di una crisi del settore automobilistico, che nel 1974 vedrà un calo nelle vendite in Italia di oltre 200.000 unità.

Tanti gli avvenimenti che hanno riguardato Asti negli ultimi mesi prima delle restrizioni: la notizia di alcuni casi di colera a Napoli fa sì che anche qui da noi si formino lunghe file di persone che si vogliono far vaccinare.

Case e uffici con temperature non oltre i 20 gradi

A settembre aveva preso piede la Douja d’or, mentre il Palio era stato vinto da San Pietro, col cavallo Speranza montato da Rinaldo Spiga. E non sono mancate anche alcune presunte apparizioni di Ufo, visti da qualcuno ad Asti, a Capriglio e a Moncucco.

Certo con l’austerity qualcosa è cambiato nelle giornate dei cittadini: le normative impongono che in casa la temperatura non debba superare i 20 gradi, e le ore in cui si possono tenere accesi i termosifoni vengono ridotte. Se si esce dopo cena si torna a casa presto, visto che i cinematografi devono rinunciare all’ultimo spettacolo serale, tanto che qualcuno incomincia a ipotizzare un futuro baby boom, un aumento delle nascite. Ma si esce anche meno, perché il costo della vita ha subito una rapida impennata: l’aumento del prezzo della benzina e del gasolio da riscaldamento fa crescere inevitabilmente anche il costo degli alimentari e dei generi di prima necessità.

In difficoltà anche chi vuole seguire gli avvenimenti sportivi: non tanto quelli che avvengono in città (allo stadio gioca l’Astimacobì), ma i tifosi che vogliono andare ad assistere a partite di serie A devono raggiungere in treno Torino (nella prima giornata a piedi, il 2 dicembre, al Comunale la Juventus batte il Verona 5 a 1) o Milano (dove lo stesso giorno c’è il derby, vinto dall’Inter di Herrera e Mazzola per 2 a 1 contro il Milan di Rocco e Rivera). Lo stesso per il basket, visto che la Saclà in serie A gioca le sue partire interne a Torino. Quelle domeniche a piedi sono le “antenate” di quelle ecologiche decise nei decenni successivi per ridurre il tasso di inquinamento e le famigerate polveri sottili. Ma questa è una storia più recente che viviamo a ogni inverno. Di quell’emergenza collettiva è rimasta per chi l’ha vissuta una memoria vivida e ai giovani va raccontata per aiutarli a capire.

Le Schede